Una estatua que canta

Literatura de viaje por el misterio

Jueves 08 de agosto de 2019

"Cómo se producía este sonido era un completo enigma. Algunos romanos escépticos sospechaban que se trataba de un truco efectuado por unos muchachos escondidos detrás de la estatua con una lira desafinada". Uno de los textos que componen La civilización en la mirada (Crítica), de la catedrática inglesa de la Universidad de Cambridge, especializada en estudios clásicos, Mary Beard.

Por Mary Beard. Traducción de Silvia Furió.

En noviembre del año 130 e.c., Adriano y su séquito llegaron a la ciudad egipcia de Tebas, el moderno Luxor, a unos 800 kilómetros de la costa mediterránea. Para entonces, la comitiva imperial —no solo el emperador y su esposa Sabina, sino también todo un acompañamiento de sirvientes y esclavos, consejeros y confidentes, personal doméstico y de seguridad, e infinidad de parásitos— había viajado durante interminables meses por tierra (y por río). Al parecer, Adriano, con mucho el gobernante romano más viajero, comprometido y entusiasta de todos, había llegado a todos los rincones; era a partes iguales un turista curioso, un devoto peregrino y un dirigente astuto que quería averiguar lo que sucedía en su imperio. En esta ocasión, el ambiente que rodeaba al emperador debía de ser algo tenso, porque pocas semanas antes, Adriano había perdido a su gran amor: no a Sabina, sino a un joven llamado Antínoo, que formaba parte de la comitiva imperial y que misteriosamente se había ahogado en las aguas del Nilo. Se han barajado diversas conjeturas: asesinato, suicidio y un extraño ritual de sacrificio humano.

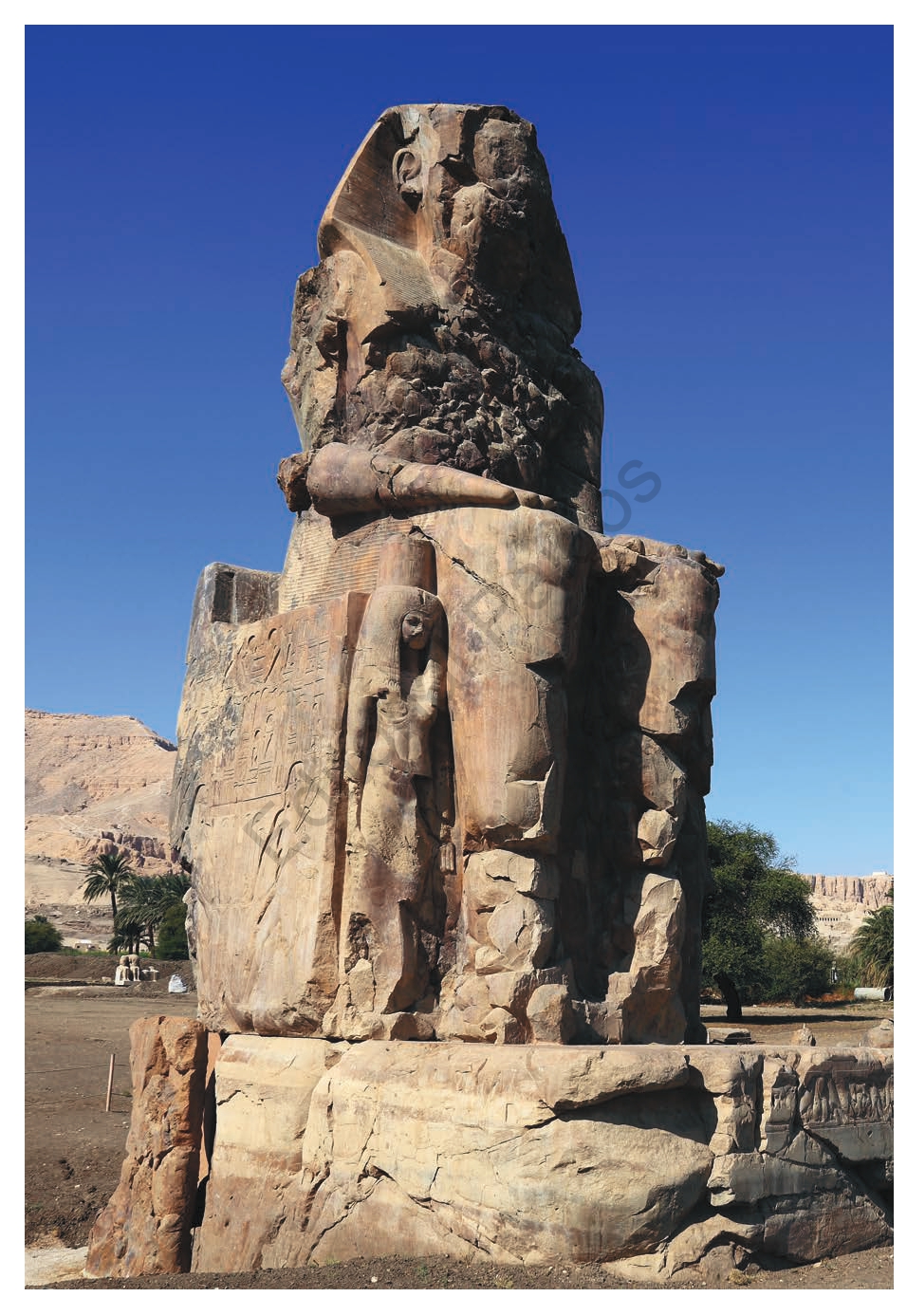

No obstante, ni la tragedia personal ni la culpa iban a desviar al emperador de su empeño por visitar el que entonces era uno de los enclaves históricos más famosos de Egipto y una de las mayores atracciones turísticas de todo el mundo antiguo. Eran las dos enormes estatuas del faraón Amenhotep III, de veinte metros de altura, erigidas en el siglo xiv a.e.c. para hacer guardia en el exterior de su tumba. En tiempos de Adriano, casi un milenio y medio más tarde, la conexión con el faraón había quedado en parte olvidada, y una de ellas había sido identificada como la estatua del mítico rey egipcio Memnón: hijo de la diosa Aurora, que, según decían, había combatido en el bando troyano en la guerra de los griegos contra Troya y había muerto a manos de Aquiles. Esta era la estatua que atraía a los turistas romanos, no tanto por su tamaño sino por la sorprendente particularidad de que podía cantar. Si había suerte y uno acudía al lugar a primera hora de la mañana, podía experimentar un momento de fascinación cuando Memnón saludaba a voces a su madre al despuntar el día. La estatua producía un sonido que para el antiguo viajero sensato era comparable al de una lira con una cuerda rota.

Cómo se producía este sonido era un completo enigma. Algunos romanos escépticos sospechaban que se trataba de un truco efectuado por unos muchachos escondidos detrás de la estatua con una lira desafinada. La teoría moderna más extendida es algo más científica: después de que un terremoto dañase la figura de piedra, esta producía un sonido sibilante natural a través de las grietas al calentarse y resecarse con el sol de la mañana. En todo caso dejó de cantar tras haber sido objeto de importantes obras de reparación por parte de los romanos. No obstante, la estatua no regalaba sonidos todos los días, ni siquiera en su momento más álgido, y si lo hacía se consideraba un muy buen augurio. Cuando la comitiva imperial realizó la visita, Memnón permaneció obstinadamente mudo: un desastre de relaciones públicas y un claro indicio de que el sonido no lo producían unos obedientes «muchachos en la parte trasera» dispuestos a ser sobornados.

Conocemos la mala suerte de aquella primera mañana porque un miembro del séquito de Adriano documentó la visita en unos versos. Era una dama con buenos contactos llamada Julia Balbilla: cortesana, descendiente de la realeza de Oriente Próximo y hermana de Filopapos, cuyo monumento funerario ubicado en la «colina de Filopapos» constituye aún hoy un destacado hito en la Atenas moderna. Sus versos, que contienen más de cincuenta líneas en griego, en cuatro poemas separados, fueron tallados en el pie y la pierna izquierdos de la propia estatua, donde todavía se pueden ver y leer, junto con más de un centenar de diferentes tributos a Memnón y a sus poderes compuestos por otros viajeros de la Antigüedad. No hay que imaginar a Balbilla ni a ningún otro visitante, en su mayoría adinerados, encaramado a la estatua, cincel en mano, para realizar la inscripción. Presumiblemente entregaron sus palabras escritas sobre papiro a algún artesano o funcionario local, quien, sin duda a cambio de una remuneración, encontraría un espacio vacío en la que ya a comienzos del siglo ii era una pierna abarrotada y tallaría los mensajes en su nombre.

La poesía de Balbilla no es de la mayor calidad literaria (un crítico moderno la califica de «atroz»), pero es el grafito más extraordinario, porque compone casi un diario de su experiencia ante las estatuas y nos proporciona un atisbo de primera mano de lo que sintió al estar allí. Llega incluso a inventar una halagadora excusa en relación con el silencio inicial. En el poema que comienza, «Cuando el primer día no oímos a Memnón», escribe (en un estilo tosco):

Ayer Memnón recibió a la esposa del emperador sin ningún sonido Para que la hermosa Sabina tuviese que volver aquí otra vez. Porque las encantadoras formas de nuestra emperatriz te agradan...

Después de que Adriano lograse oír a Memnón unas mañanas más tarde, el tono de Balbilla se hace triunfal, compara el sonido con el «tañido del bronce» en lugar del de una lira rota, y atribuye los tres cantos (que no uno como era habitual) al favor que los dioses concedían a su señor. En otros versos se atreve incluso a sugerir que Memnón perdurará para siempre: «No creo que esta estatua tuya sea jamás destruida». Estoy segura de que le encantaría saber que por ahora estaba en lo cierto.

Tiene algo de conmovedor el poder seguir los pasos de la comitiva de Adriano y compartir su mirada casi dos mil años después, aunque por desgracia no podamos oír el canto del coloso. No obstante, lo más importante es que esta historia muestra una de las maneras en que los antiguos interpretaban las estatuas y las pinturas de seres humanos: no como obras de arte pasivas, sino como participantes activos que desempeñaban un papel en las vidas de los que las contemplaban. Tanto si el canto era una farsa, un truco o un milagro natural, la estatua de Memnón es un potente recordatorio de que las imágenes a menudo hacían algo. Y el poema de Balbilla nos recuerda precisamente que la historia del arte no es solo la historia de los artistas, de los hombres y mujeres que pintaron y esculpieron, sino también la de las personas que, como ella, miraron e interpretaron lo que vieron, y de las diferentes maneras en que lo hicieron. Si queremos entender las imágenes del cuerpo, hemos de situar a aquellos espectadores en el escenario del arte. Y no hay un lugar mejor para hacerlo que otro emplazamiento del mundo antiguo muy querido del emperador Adriano, al que destinó su dinero a manos llenas y que visitaba con frecuencia. Se trata de la ciudad de Atenas, cuya cultura podemos examinar muy de cerca y casi desde dentro, a través de la ingente cantidad de imágenes y de los millones de palabras que nos dejaron sus antiguos pobladores: poesía, prosa, teorías científicas y especulaciones filosóficas.

Notas

4. Este relieve de mármol de Antínoo sosteniendo una guirnalda en la mano fue supuestamente descubierto en 1753 en la villa de Adriano en Tívoli, fuera de Roma. Al parecer se trata de una conmemoración del joven erigida por el emperador, pero algunos arqueólogos consideran que el delicado erotismo de la pieza es demasiado bueno para ser auténtico y postulan que pueda ser una falsificación o cuando menos una restauración muy imaginativa.

5. Los Colosos de Memnón. La estatua cantora es la de la derecha.

6. Se me permitió trepar hasta el pie de la estatua, igual que hicieran siglos atrás los artesanos después de que se les pagase para transcribir las reacciones de los antiguos turistas, impresionados —o no— por el milagroso canto

7. Esta sección del pie de Memnón (la grieta también puede apreciarse en la Fig. 6) da buena cuenta de lo abigarrados que están los grafitos (en su mayoría poemas breves en griego) en la «piel» de la estatua. En el extremo izquierdo hay otro poema de Balbilla: «Yo, Balbilla, oí de la piedra parlante la voz divina de Memnón...».