Oler y respirar

Martes 25 de noviembre de 2025

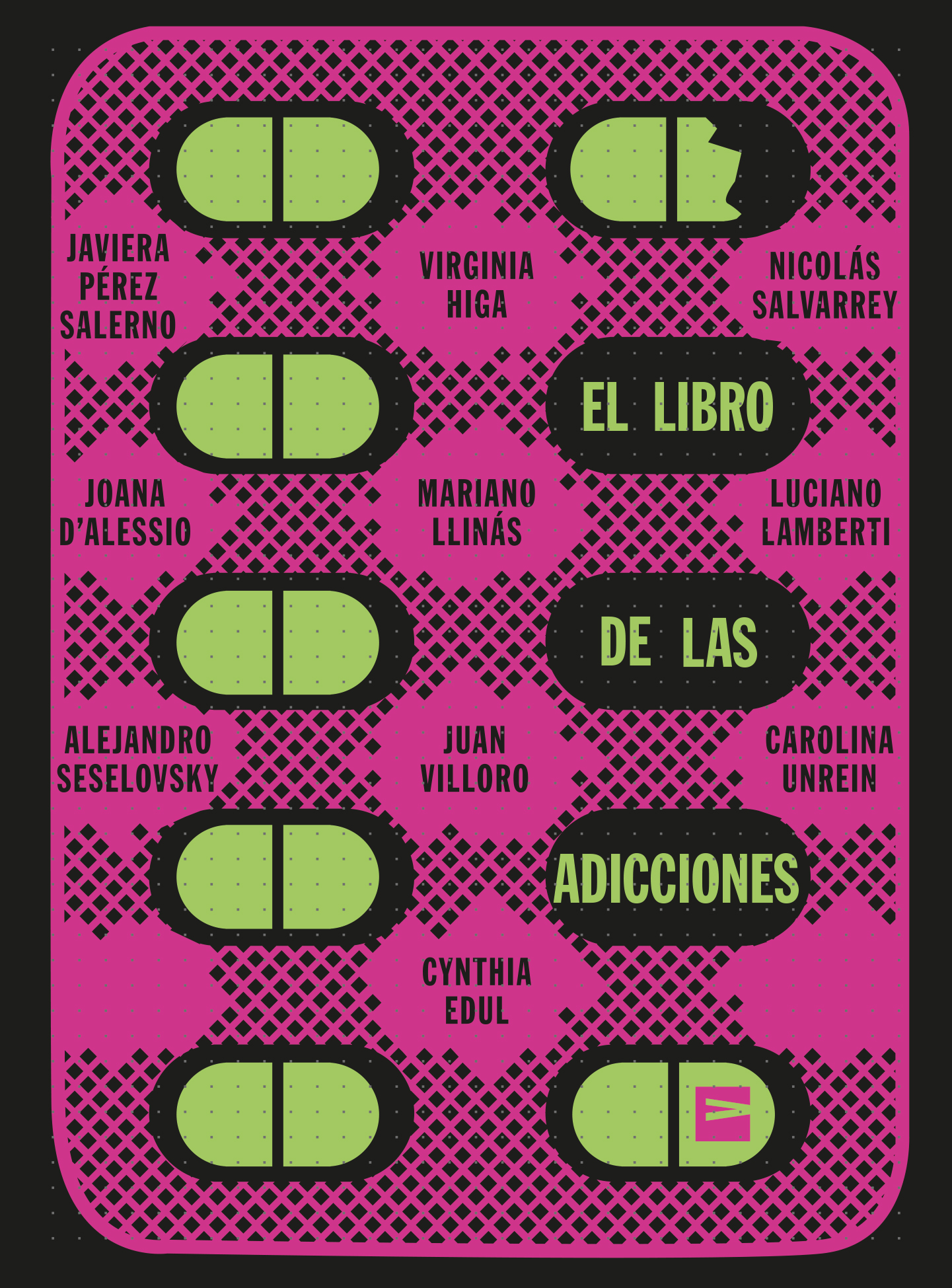

Virginia Higa participa de la antología de Editorial Vinilo, El libro de las adicciones, con una pieza dedicada a una adicción muy particular.

Por Virginia Higa.

En una época yo quería con todas mis fuerzas presenciar algún evento extraordinario. Miraba por la ventana e imaginaba que bajaba un ángel envuelto en llamas de fuego; veía pasar los aviones y deseaba, con intensidad y también con culpa, que alguno se cayera enfrente de mí para experimentar la electricidad de lo inesperado. Por esa misma época vivía constantemente con la nariz tapada. Quizás eso tenía alguna relación con lo anterior, o quizás no, pero ahora que escribo una cosa junto a la otra las conecto para siempre en un lazo de inequívoca causalidad. Llevaba siempre conmigo un frasquito blanco y azul de gotas para la nariz que tenían un nombre jovial, un poco sci-fi: Dazolin. Eran de venta libre en la farmacia, aunque ningún médico que yo recuerde recomendaba su uso, y mucho menos su uso prolongado por más de tres días. Actuaban durante cuatro o cinco horas y por eso tenía que tenerlas encima y volver a usarlas en cualquier lugar donde quisiera poder respirar por la nariz: la facultad, una reunión de amigos, el colectivo. No recuerdo cómo empezó todo, pero sí que al principio me daba pudor y me metía en el baño o en algún rincón apartado para ponérmelas. Después empecé a usarlas en cualquier parte. Una vez, en un boliche, una pareja sentada al lado mío se puso a aspirar cocaína. Yo saqué mi frasquito y me puse mis gotas para la nariz, y sentí que mi vida también tenía su dosis de peligro.

Las gotas tenían un efecto extraño: me destapaban la nariz haciendo posible la respiración, pero bloqueaban por completo la función olfativa. Cuando las usaba no olía casi nada ni sentía el gusto de las cosas. Ni bien se disipaba el efecto, y antes de que la nariz se convirtiera en un balde lleno de cemento, se colaba a veces un hilo de aroma y el mundo de pronto se ensanchaba de adentro hacia afuera, sumándole a la vida una dimensión invisible. La intensidad era insoportable porque en esas ventanas de percepción, todo olía: la humedad de roperos y paredes, la levadura de los panes, el polvo desodorante para pies de mi compañero de la facultad y sus pies debajo de ese polvo. Yo misma olía, y a veces mi olor se me hacía el más insoportable de todos. La elección entre oler y respirar por la nariz parecía uno de esos juegos en los que hay que elegir entre dos opciones perversas: ¿perder una pierna o perder un brazo?, ¿tener la cabeza demasiado chica o demasiado grande?, ¿quedarte ciego o quedarte sordo? También era incomprensible que las dos cosas se excluyeran mutuamente, porque uno pensaría que una nariz que huele es capaz de recibir aire, y una nariz capaz de respirar debería poder oler. En fin.

Un día una amiga me contó alarmada que su padre médico desaconsejaba las gotas porque hacían que el cerebro se pusiera “como una piedra pómez”. Otro amigo me dijo, una mañana en que me vio sacar el frasquito en medio de un teórico de lingüística, que había escuchado que eran las gotas que usaba a diario Maradona (2004 no estaba siendo el mejor año del ídolo) y que eran completamente adictivas, cosa que yo ya había descubierto.

La verdad es que nunca fui una persona propensa a las adicciones, más bien me empiezo a sentir incómoda cuando noto que me estoy volviendo dependiente de algo y entonces intento dejarlo. (Debería haber empezado por ahí cuando me invitaron a escribir este texto, pero tenía ganas de escribir sobre las gotas Dazolin y sobre esa etapa de mi vida en la que me parecía que lo más interesante pasaba siempre en otro lado). También tuve desde muy joven una fe un poco misteriosa en el funcionamiento de mi cuerpo, que no es voluntad ni optimismo, sino más bien una búsqueda de colaboración. No puedo explicar exactamente cómo funciona, pero en los mejores momentos la cabeza se somete al cuerpo y esa colaboración se convierte en armonía, como cuando me curé del asma: un día, sin pensarlo demasiado, dejé de aspirar los remedios que me había recetado la neumonóloga y los pulmones se fueron acostumbrando hasta que me olvidé de tomarlos por completo y ya no me hicieron falta. O con la dishidrosis que me salió en una época en las manos, unas pústulas dolorosas, llenas de líquido, que me obligaban a usar guantes blancos de algodón y me dejaban los dedos como los de Balduino IV de Jerusalén. Llegó un punto en que ni siquiera podía lavarme el pelo de lo mucho que me ardía la piel cuando entraba en contacto con el agua y el shampoo. Un fin de semana viajé a la Costa Atlántica, metí las manos en el mar y se me curaron. “¡Agua milagrosa!”, habrían dicho en otros tiempos, aunque tal vez haya sido la ausencia de estrés y el descanso del trabajo (curioso cómo las afecciones relacionadas con el trabajo a veces se manifiestan en las manos, aunque el trabajo que hagamos no sea manual).

Si no hay sumisión de la cabeza al cuerpo, hay una bifurcación del sufrimiento. Como en el cuento de Felisberto Hernández, lo que hay es rivalidad, guerra, competencia entre el cuerpo sinvergüenza y la loca que habla sola. Y los dos viven su pena en soledad.

Un domingo a la noche en que se me habían acabado las gotas, gangosa y desesperada, obligué a mi madre a llevarme a recorrer la ciudad en busca de una farmacia abierta para comprar Dazolin. En medio de esa triste escena, imaginar mi cerebro convertido en piedra pómez fue la gota que rebalsó el vaso. Cuando volvimos a casa hice esto: llené dos frasquitos viejos con agua de la canilla y los puse al lado del frasquito recién comprado. Los cambié de lugar como hacen los magos cuando meten un objeto debajo de un sombrero y le piden al público que adivine dónde está. Empecé a usar alternativamente uno u otro frasquito y con ese juego de placebos fui avanzando hacia la cura. Creo que en el fondo yo sabía todo el tiempo cuándo estaba usando las gotas y cuándo el agua, pero algo de la puesta en escena me ayudó. Será por eso que funcionan los placebos, pienso, porque ponen en escena, y la performance es tan poderosa como el remedio en sí. De a poco fui dejando las gotas, volví a respirar por la nariz y el aire y los olores del mundo se empezaron a meter otra vez en mí. Me gusta pensar que me curé de esa adicción fingiendo, un poco jugando, por la misma razón que los actores se enamoran cuando hacen de enamorados: porque los cuerpos no entienden la ficción.