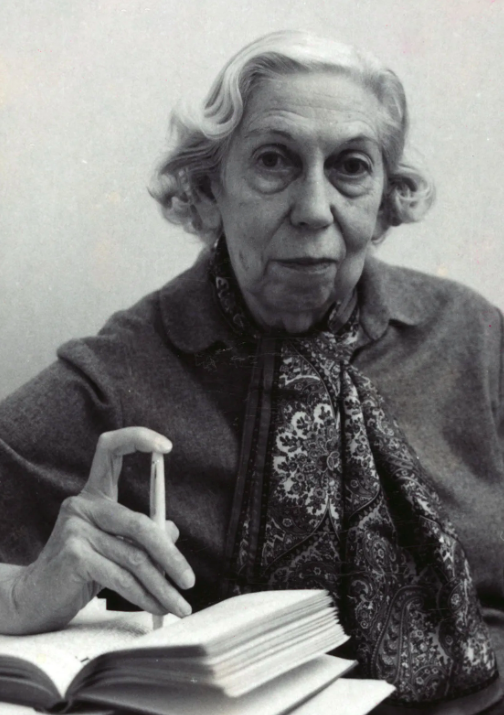

Los inicios como escritora de Eudora Welty

Literatura estadounidense

Viernes 13 de enero de 2023

¿Cómo observa el mundo quien escribe, quien va a escribir toda su vida? Tomada de La palabra heredada (Impedimenta), una escena fundante en la mirada de la escritora nacida en 1909, autora de libros como La hija del optimista.

Por Eudora Welty. Traducción de Miguel Martínez-Lage.

Me tocó el asiento junto a la ventana. A mi lado, mi padre comprobaba el progreso de nuestro viaje en tren recorriendo con el dedo índice el horario, o abriendo de hito en hito su reloj de bolsillo. Me explicó el significado de la posición que adoptaban los brazos del semáforo; antes de que pasásemos por un cruce, se asomaba a ver cómo cambiaban el disco. A lo largo de nuestro camino se distinguían los mojones, y él se encargaba de leerlos. Puntualmente, de acuerdo con el reloj de Papá, la siguiente ciudad se revelaba ante nosotros, y con idéntica celeridad la olvidábamos.

El uno junto al otro, y por separado, nos abandonábamos los dos a la experiencia de retener hasta el último detalle, de registrarlo todo, de intentar averiguar el porqué de cada toque de silbato. Claro que no se trataba de la misma experiencia: lo que para mí era pura novedad, pues no tendría yo más que diez años, para mi padre suponía un hito ya archiconocido. Mi padre se sabía el camino al dedillo; no importaba que fuera de día o de noche, siempre sabía dónde estábamos. Todo lo que desfilaba ante nuestros ojos, el discurrir del paisaje, constituía para él mundo conocido; para mí, pura imaginación. Cada uno a su manera, los dos estábamos hambrientos de todo aquello: en ninguna otra situación hubiésemos congeniado tanto, y tan bien, mi padre y yo.

En su maletín de cuero guardaba mi padre su taza de viaje, plegable; el asa sobresalía de la tapa y se guardaba en un estuche de cuero, redondo. Sacaba este tesoro cuando yo se lo pedía, y me dejaba ir a por agua al tanque en la parte trasera del vagón, llenarla hasta el borde y traérmela a mi asiento, para beber el agua del suave borde de la taza. El agua sabía inconfundible, sorprendentemente a plata.

Después de cenar en el caótico vagón-restaurante, mi padre y yo volvíamos a la plataforma de observación al aire libre, situada en el furgón de cola, y allí nos sentábamos en sendas sillas plegables. Contemplábamos el vuelo de las centellas que el tren levantaba de los raíles, los seguíamos hasta que se perdían en la noche. La enorme velocidad no nos impedía descubrir cómo se tornaban ceniza las centellas sonrosadas, para desaparecer un instante después. A veces, una casa situada a lo lejos, entre las colinas vacías, mostraba una lucecita no mayor que una estrella. El paisaje dormido se abría camino a nuestro paso, y luego se cerraba de nuevo tras nosotros.

El sobrecargo, a pesar del balanceo, nos prepararía las literas para pasar la noche, bajaría la persiana y extendería la hamaca de redecilla junto a la ventana, de manera que cuando te quitases la ropa esta viajara a tu lado; volvería las camas, colocaría las dos almohadas de un blanco nevado, tan altas como anchas, y encendería la lámpara de lectura y el diminuto ventilador eléctrico —de pronto se verían las hojas girar y tornarse una especie de gasa, con murmullo de insecto—; cerraría los dos cortinones verdes, iguales a los que hay en los teatros —estos ondulaban y olían a humo de cigarro—, por entre los cuales te colarías o más bien te zambullirías, abotonándolos una vez que estuvieras dentro para que no te velara nadie más que la propia noche.

Una vez tendida en la litera, cerrada en el compartimento y embozada, la cabeza sobre una almohada orientada de modo paralelo a las vías, el ritmo del traqueteo se te metía en el cuerpo como si del latido mismo de tu corazón se tratase. El ruido del motor te llegaba desde muy lejos, desde mucho más allá que cuando te transportaba a la luz del día. El silbido se convertía en un rumor remoto, no se oía apenas; su ruido siseaba por encima de los tejados de los vagones. De tanto en tanto se escuchaba un chasquido distintivo cuando el vagón pasaba por encima de una traviesa, o ese otro ruido que indicaba que el tren cruzaba un puente de hierro, alto o bajo, pues en cada caso el sonido era peculiar, y cambiaba incluso de vagón en vagón. A bordo del coche cama, el ritmo del traqueteo me acunaba y me despertaba sucesivamente. De vez en cuando, me incorporaba sobresaltada, levantaba la persiana y contemplaba la franja de noche que me había tocado en suerte. Unas veces se adivinaba el inesperado resplandor de la luna. Otras, la perfecta sombra del tren, incluido nuestro vagón, conmigo invisible dentro de él, corría bajo nuestros pies a la luz de la luna. También las invasoras faldas de las montañas me despertaban como si me estuviesen dando palmadas en los oídos. Cada vez que atravesábamos un túnel, el paso del tren resonaba por todo el corredor como el pedal alto de un piano, un rugido que se alargaba como el lamento de un gigante en pleno berrinche.

Mi padre lo encajaba todo dentro del marco de la estricta regularidad, de lo previsible: aquel era su don paterno mientras duró nuestro viaje. Yo, sin embargo, veía pasar el mundo exterior como en un parpadeo. Soñaba con lo que descubriríamos allende las vías, y también con todo lo que me perdería por ir durmiendo. Parte de mi sueño se centraba en lo que había más allá de la ventanilla, más allá del sendero que serpenteaba por entre los pastos y se perdía, más allá de la carretera de roja arcilla que ascendía por la colina o trazaba una suave curva y se ocultaba entre los árboles, para cruzar un río cuyo puente apenas vislumbraba y cuyo nombre se perdía para siempre. Una casa a lo lejos, rodeada de noche, mostraba trémula la lucecita del zaguán, las caras somnolientas de los niños que ignoraban su labor del día siguiente, quién sabe si recoger moras o ciruelas silvestres; me resultaba extraño que ellos se quedaran allí, como si nada hubiera pasado, después de que nosotros desapareciéramos de su vista. De momento, y así había de ser durante largo tiempo, yo continuaba concibiendo el mundo desde la fantasía.