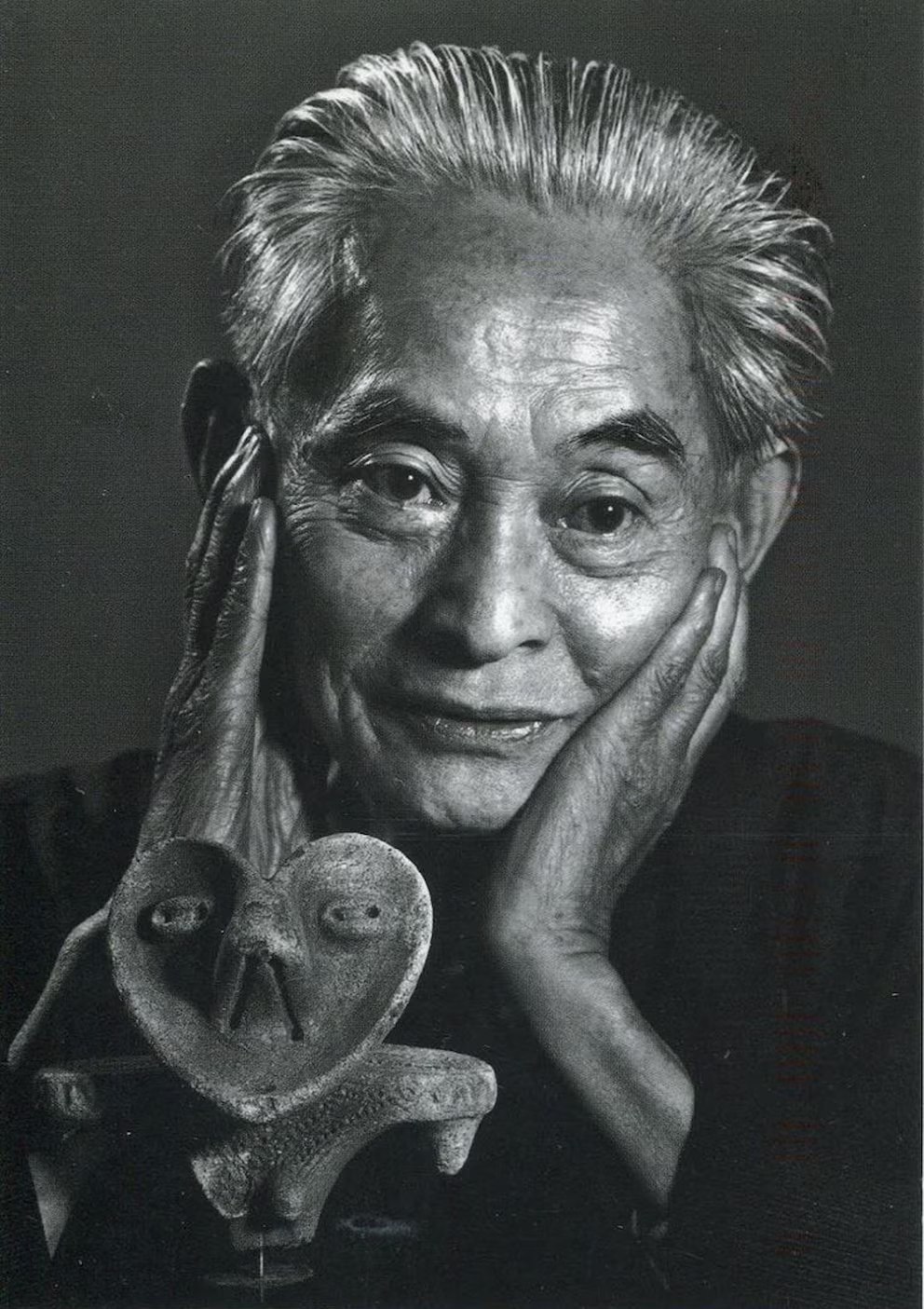

"Leer a Marcelo Cohen implica ejercitar el músculo de la lengua"

Foto: Alejandra López

Jueves 20 de febrero de 2025

Entropía publica Una morada ambulante de Marcelo Cohen, reuniendo sus exquisitos ensayos sobre poesía. Un libro que el autor había empezado a preparar antes de su muerte en 2022.

Por Juan F. Comperatore.

Parece improbable que habiendo escrito tanto y tan lúcidamente sobre poetas y poesía, habiendo incluso traducido de diversas lenguas a muchos de los más destacados cultores del género, no rubricara en versos propios, por así decir, algo de aquella destreza vicaria; pero lo cierto es que Marcelo Cohen procuraba no confundir los tantos y, así como admiraba su celosa labor, atribuía a los poetas una sensibilidad cuya reverberación, decía, le estaba vedada. Uno puede esgrimir argumentos en contra y hasta retrucar con ejemplos, pero la realidad en ocasiones es funestamente palmaria. Al margen de algún poema ocasional –los de Lumel Bechory en Donde yo no estaba, que versifica recortes periodísticos; un haiku al paso a cargo del voluble narrador de “Variedades”; el azaroso coro poético de los prisioneros de “La ilusión monarca”, entre otros pocos–, y más allá de que a menudo desflecaba la frase final de un párrafo a fin de otorgarle una cesura lírica, los versos, como dicen de las vaquitas, a Cohen le fueron ajenos. Los versos, no la poesía.

Aliada vigorosa en la inclaudicable batalla contra los lugares comunes, fuente de perplejidad y azoramiento, la poesía para Cohen es antes que nada un ángulo de mirada y una manera de estar en las cosas, la posibilidad de una entrega sin condiciones al espesor del presente. Atención, disponibilidad, vigilancia. La poesía, dijo, permite ver suspendiendo la proliferación del pensamiento. En esa tónica caben, si bien en distintas escalas, tanto la vitalidad a veces cándida de los beatniks como el pesimismo consecuente de Philip Larkin, el escurridizo pluralismo de Fernando Pessoa como la sagacidad agramatical de César Vallejo. De gustos opíparos, por fuera de rencillas filiales y tácticas de posicionamiento, en torno a la poesía sólo hay un punto, para Cohen, innegociable: “Cada vez que uno lee un gran poema tiene menos miedo a la muerte”.

Este libro pregona esa ductilidad y ese temple. Destilado de una búsqueda mayor que amenazaba con adquirir propiedades fastuosas, el volumen tensa un arco que va de 1977 a 2020 y recorre escritos de diverso orden (reseñas, ensayos, prólogos y hasta una entrevista) dedicados enteramente a la poesía y publicados en distintos diarios y revistas tanto de España (El Viejo Topo, Quimera, La Vanguardia, El País) como de Argentina (Diario de Poesía, Clarín, Otra Parte y Otra Parte Semanal). Con las excepciones de “Un lugar llevadero. Sobre Vilis y otras instalaciones verbales de Lorenzo García Vega” y de “Cura por el sueño. Derrumbe y reconstrucción en el libro capital de Zurita” –artículos que fueron incluidos por Jorge Carrión en Notas sobre la literatura y el sonido de las cosas y que se ganan su sitio en estas páginas por la valía de los poetas sobre los que versan y por su propio peso específico–, ninguno de los textos aquí reunidos había visto antes la forma de libro. Hay intervenciones de cuando Marcelo tenía 26 años y otros que escribió cuando tenía 69. Una heterogeneidad tal trae aparejado, entre otras cosas, el problema de la coherencia de la voz. Pero pretender otorgar unidad a aquello que se ofrece de manera dispersa es impostar una dicción uniforme y, por tanto, aplanar las distintas versiones de sí que uno se da en el curso de los años.

Estos escritos transitan de la obra a la vida de los poetas, y viceversa, sin necesidad de que una explique a la otra sino en tanto porciones indivisibles de un todo siempre cambiante. Y si alguna lección se desprende de ellos es que un oído atento a ritmos, variedades tímbricas y elementos formales no debería estar reñido con una escucha del sentido que todo poema trae consigo. Algo que vale tanto para el civismo latino de Sergio Raimondi como para las febriles volutas de Dylan Thomas, quienes conviven en un paladar que, sin emparejarlos, acoge a ambos por igual. De conductos así está compuesto el espíritu del libro.

“La poesía”, dice precisamente Cohen, a propósito de A.R. Ammons, “es un umbral, un pasaje y una morada ambulante, y hasta merece la aspiración de ser cosa natural mientras, aunque sabedora de su linaje, no acate leyes programáticas ni se unifique consigo misma en un ademán consabido”. Una década más tarde esta idea vuelve a insistir en un ensayo sobre el cubano Lorenzo García Vega; en lugar de morada ambulante habla ahora de lugar llevadero: “Un lugar donde las voces interiores se extenuaran de repetir siempre lo mismo. Un amparo para la anomia, reemplazable, sin bienes; más que portátil, un lugar llevadero. Un lugar como el pensamiento: flujo, agitación íntima, desordenada, casi prelingüística, difícil de manejar, irrefrenable, sin paraqué”. Con los matices del caso, la idea es la misma: movimiento y estabilidad, cobijo e intemperie; una apuesta por la soldadura, no sin fricción, de posiciones o estados aparentemente antagónicos. Parece un buen postulado a la hora de dar cuenta no ya del hecho poético sino de un impulso mayor: la contingencia de abrirse a los vaivenes del imprevisto sin desconocer el resto que siempre, ineludible, queda.

Algunas cuestiones en este sentido. Si en un primer momento la dificultad consistía en acceder a determinadas publicaciones, muchas de ellas sepultadas por capas y capas de olvido, pronto se presentó otra aún más apremiante: qué conservar y, sobre todo, qué dejar afuera. No es una pregunta menor tratándose de la obra de alguien que construyó alrededor de este interrogante no sólo el centro de una poética sino, fundamentalmente, una postura ética. Porque una herencia implica administrar tanto lo que uno recibe como también lo que uno deja. En esta doble temporalidad se cifra el meollo de todo legado. “La gran revuelta”, bien apunta Fronda Pátegher (protagonista de Casa de Ottro), “es anular la cadena de devoluciones”. Entonces, lo que de ninguna manera había que hacer era preguntarse qué habría preferido Marcelo, como si se tratara de erigir un monumento a su memoria. Es probable que, en tal caso, algunas piezas aquí presentes hubieran quedado afuera; de hecho, Marcelo no guardó registro de la mayor parte de los textos. Eso no les resta valor, claro. Las mudanzas, el olvido y un temperamento poco afecto a la melancolía hicieron lo suyo.

Leer a Cohen implica ejercitar el músculo de la lengua y la posibilidad de devolver a la palabra y al mundo una imagen, sensación o pensamiento no gastados por el uso. Una morada ambulante pretende contribuir a ese legado. Pero, como dice Marcelo en ¡Realmente fantástico!, “a ninguna sabiduría, como a ninguna ignorancia fecunda, se accede sin desprendimiento”. De modo que llegué a la conclusión –siguiendo asimismo el ejemplo de un personaje del mexicano Alejandro Rossi incluido en su libro Las fábulas de las regiones– “de que nuestra misión era ordenar la habitación, no redactar una lista de los muebles”. He aquí el resultado.

Además del propio Marcelo Cohen, quien otorgó el visto bueno y el empuje iniciales, en distintos recodos del trayecto se hicieron presentes diversos cófrades_sin cuyo aporte este libro hubiera sido otro. Vaya, entonces, mi profundo agradecimiento a Santiago Contin y Antonio Gómez, sabuesos infatigables; a Guillermo Saavedra, Alejandrina Falcón y Sebastián Martínez Daniell, por sus precisas contribuciones; a Tomás Villegas, compinche diletante; a Graciela Speranza, interlocutora permanente y sagaz consejera. Y a Ulises, por las horas robadas.