Un siglo sin Kafka

Lunes 03 de junio de 2024

Se cumplen cien años de la muerte del autor de La metamorfosis: se calcula escribió al menos tres mil páginas, pero en vida publicó apenas trescientas. El escritor Leonardo Sabbatella compone un perfil para recordarlo.

Por Leonardo Sabbatella.

Hizo gimnasia con un libro de instrucciones, todas las noches, durante años. Le gustaban las novelas de viaje. Le caía bien a todo el mundo, era amigable y encantador hasta con desconocidos. No creía en los médicos. Fue un experimentado nadador y remero. Se calcula que escribió al menos tres mil páginas, pero en vida publicó apenas trescientas. Los padres llegaron a contratar a una agencia de detectives para averiguar sobre una de sus novias. Durante un tiempo estuvo bronceado por sus largas caminatas. Ottla, su hermana preferida, su confidente, le dijo que no gastara el tiempo final de su vida en reconciliarse con el padre, era imposible -otra obra inconclusa-. No toleraba las palabras groseras. Creció como huérfano, sus padres trabajan todo el día; entre otros negocios tuvieron una mercería. Escupió sangre durante los últimos siete años de su vida. Tomó clases de equitación. El tiempo entre carta y carta de sus mujeres amadas le resultaba insoportable y la prueba más fiel, ese tiempo en blanco, de que lo habían dejado de querer. Les tenía terror a las ratas. Escribe por última vez un día antes de morir: es una carta a sus padres, desalentándolos de que lo visitaran.

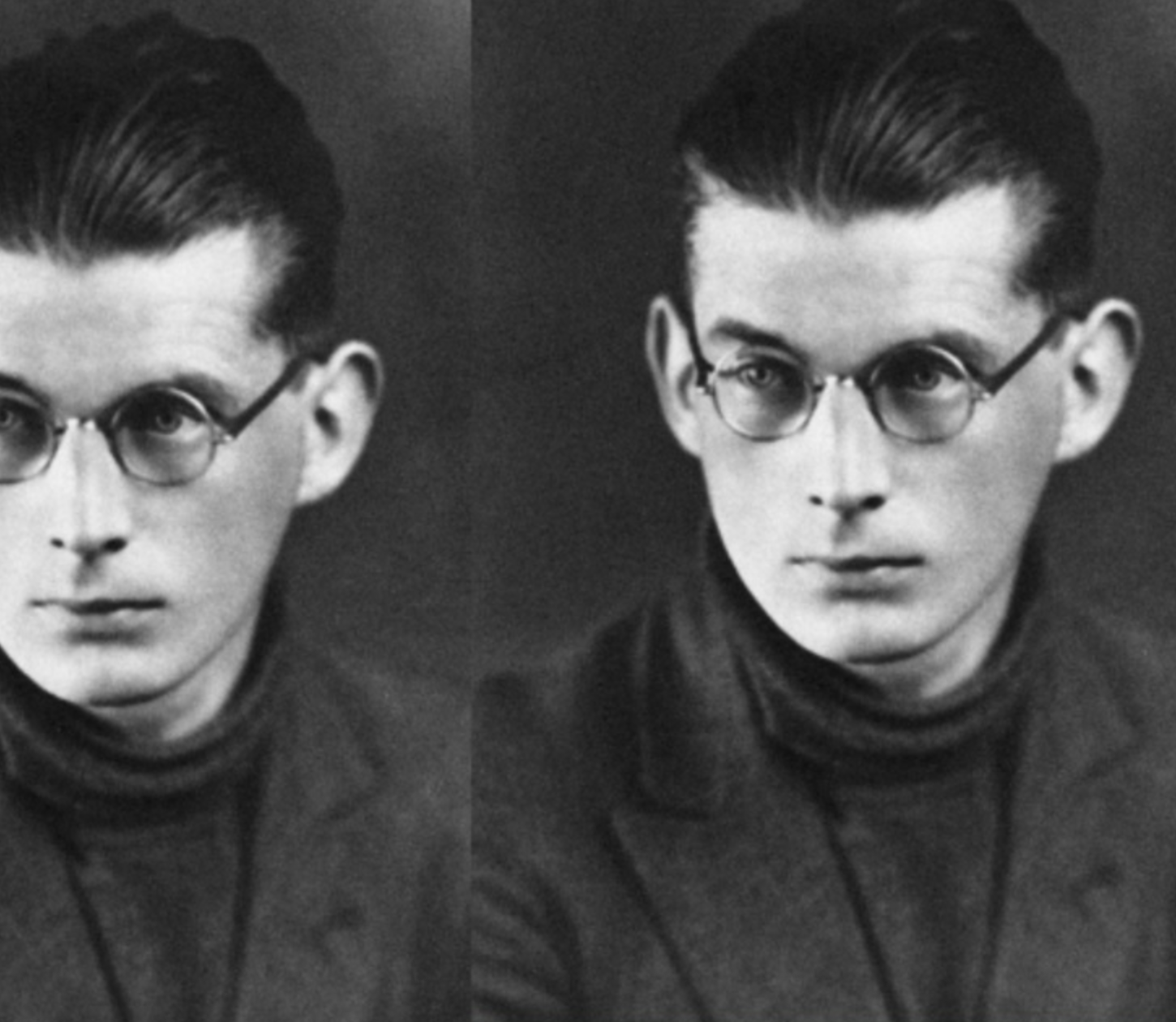

Franz Kafka ha escrito mucho sobre su vida, sobre sobre sí mismo, pero a la inversa de lo que podría creerse, su excursión biográfica, su coartada de diarista, pareciera ser la de alguien que quiere borrarse, tacharse o reescribirse. Más cerca de un palimpsesto que de la propia exaltación, los textos de Kafka -inclasificables, por estilo casi sin padres (ya sabemos que ha inventado a sus precursores) y por inconclusos, interrumpidos, disgregados- parecen las anotaciones de un príncipe que se pasea de incógnito. Observa aquí y allá sin ser visto, sin querer ser visto, aspira tenue y prodigioso a ser invisible. En sus fotos se lo ve a veces serio y con los ojos lejanos (unos ojos que según el testigo cambiaban de color), como si no quisiera ser reconocido o descubierto; otras veces con una media sonrisa, silencioso, acostumbrado a cruzar las fronteras con el pasaporte falso que eran sus cuadernos.

De hecho, hay muchos Kafka: el burócrata sensible, el hijo castigado, el amante platónico, el deportista de sueños olímpicos, el insecto caído en desgracia, el solitario de cuerpo menudo que parece un precursor de los Giacometti, el enfermo crónico, el que se llena de problemas por no saber mentir, el que lloraba por el sufrimiento ajeno pero no por el propio, el que tenía planes delirantes para hacerse millonario, el que repudiaba los negocios familiares. En el mejor de los casos, la imagen algo ya mítica del escritor enfermo y torturado convive con sus otras vidas, paralelas, superpuestas, vividas por escrito como en un futuro anterior. La única forma quizás de darle vitalidad a la experiencia. No importa si los hechos han sucedido antes de sentarse a redactar, queda la impresión al leerlo que solo se vuelven una experiencia o una vida, una vez redactados. Al fin y al cabo, no es otra cosa que escritura.

Felice, la destinataria de cientos de cartas que documentan un amor tan genuino como enfermo, le mostró la caligrafía de Franz Kafka a un grafólogo que vivía en la misma pensión que ella y una de las conclusiones fue que el hombre de la letra “mostraba intereses artísticos”. Kafka, como quien dice, puso el grito en el cielo. Se defendió así, por carta: “No tengo intereses literarios, sino que estoy hecho de literatura, no soy otra cosa ni puedo serlo”.

La aventura insondable de la escritura lo ha obligado, más de una vez, a alejarse de todo y de todos para encontrar la absolución de un lápiz y un papel. También en una carta a Felice confiesa: “He pensado varias veces que para mí la mejor manera de vivir sería estar con lo indispensable para escribir y una lámpara en el recinto más profundo de una taberna grande y cerrada. Me traen la comida pero la dejarían lejos de mi recinto, detrás de la puerta exterior de la taberna. El recorrido para llegar a la comida, en bata, bajo la bóveda de la taberna, sería mi único paseo. Después volvería a mi mesa, comería lentamente y con circunspección retomaría enseguida la escritura”. No hay lugar en el que sea más libre y feliz que en su pequeña guarida, en su madriguera. Una prueba más escribió en La construcción: “Mi celda de prisionero, mi fortaleza”.

Nace a la vida de escritor con La condena, redactado en una sola noche, la del 22 de septiembre de 1912. Dedicada a Felice, la narración cuenta una escena similar a la vivió el joven Franz con su padre. Hasta acá todo es conocido, la rareza surge en el orden de los hechos. Kafka primero escribe La condena y después, siete años después, es víctima de una escena escrita por él mismo. En el relato, el padre despotrica contra la novia del protagonista que se ha vuelto el blanco de insultos y agresiones. La acusa de haberse “arremangado la pollera”. Siete años más tarde, en 1919, Kafka le cuenta a su padre que quiere casarse con Julie Wohryzek. El padre se opone y acusa a Julie, entre otras cosas, de haber usado “una blusa bien escogida”, según relata el propio Kafka en Carta al padre. Otra vez, un futuro anterior. Para ese momento, Franz ya ha cumplido 36 años y no solo debe soportar la oposición del progenitor sino, además, escuchar que su padre le ofrezca acompañarlo a un burdel.

La única carta que se conserva de un lector hacia Kafka es un reclamo. El hombre había comprado La metamorfosis para hacer un regalo, pero la persona que recibe el libro lo lee y no lo entiende. Entonces decide pasarlo a otro integrante de la familia que corre la misma suerte. Así, de mano en mano, se acumulan lecturas truncas. Nadie lo entiende. El hombre que compró el libro, algo ya nervioso y enojado, redacta una carta a Kafka para quejarse. Quiere saber de qué se trata la historia que contó, que lo confiese de una buena vez así puede librarse de los problemas que el libro le ha traído. La situación podría integrar un volumen de relatos breves de Kafka junto a, por ejemplo, “Una confusión cotidiana”. Hasta podría haber sido una broma, un chiste tonto, que le hubiera hecho algún amigo. Sin embargo, la carta atestigua la magia blanca kafkiana, la produce. Como si la ficción, la escritura misma, hubiera pasado las membranas que la separan de la realidad para que un hombre amanezca con una flor como en la historia de Coleridge y Borges.

No es la única ocasión en la que Kafka parece víctima de sí mismo, sino una clase de escena más bien recurrente. En 1915 recibe el único premio de su trayectoria. De todos modos, no recibe en términos estrictos el premio sino que le dan el dinero, la paga correspondiente al ganador, pero no el título. El ganador, en efecto, es Carl Sternheimal al que las autoridades del premio le piden que le ceda el dinero a Kafka; un campeón pobre.

Hay en sus personajes, quizás porque también había en su vida, una aire anónimo y neutro. Son una pequeña legión de extranjeros, de pasajeros en tránsito (esperar es lo que más hacen), de apátridas, de varones fuera de escala (la desproporción es uno de sus temas), de inmigrantes perdidos que no hablan el mismo idioma que sus pares aunque cuenten con el mismo diccionario. Ahí quizás el gran invento kafkiano: lo extraño se vuelve familiar y lo familiar se convierte en pura rareza. O, para decirlo de otra forma, lo kafkiano es aquella situación de la que se tienen todos los detalles, pero no se entiende el sentido. Es tal el efecto desconcertante, que en una lectura pública se dice que algunas personas se desmayaron, no hay documentación que lo pruebe pero los historiadores no dejan de referir la anécdota.

Muchas veces las metáforas cobraban vida en la imaginación de Kafka. Al punto es literal que anota: “Las metáforas son una de las muchas cosas que me hacen desesperar de la escritura”. Quizás solo se puede entender a Kafka si se lo lee de forma literal. Prodigio para borrar las coordenadas de tiempo y lugar, sus textos apenas abstractos, llevados a la fronteras mismas de la representación, más de una vez parecen convertirse en escenas póstumas. No por nada ha escrito: “Fue como si la vergüenza debiera sobrevivirlo”, la frase tácita, la frase fantasma con la que podría leerse el final de sus textos inconclusos.

Robert Musil observó que su escritura está regida “por el sentimiento de las fervorosas plegarias infantiles y tiene algo del escrúpulo inquieto de los deberes bien hechos en casa”. Y Roberto Calasso ha dado una definición perfecta de su estilo: “Las palabras se alinean siempre con el mismo peso, equidistantes como las líneas de un cuaderno de escuela”. Borges señaló que “redactó sus sórdidas pesadillas en un estilo límpido”. En el anuncio de su primer libro lo comparan con Robert Walser y sería solo el comienzo de los puntos de contacto. Canetti dijo: “Es, entre todos los escritores, el mayor experto en el poder”. André Breton lo llamó visionario. Lydia Davis descubrió que buena parte de sus textos son más bien meditaciones o problemas lógicos. Y para Nabokov, quien le dedicó un detallado análisis en su Curso de Literatura Europea a La metamorfosis, dijo que al lado suyo Thomas Mann y Rilke eran enanos o santos de yeso. De todos modos, la percepción de Kafka era otra, más bien algo así: “La esperanza de que, como pese a todo, padre, me quieres, leerás mejor de lo que escribo”.

Nada sorprende tanto de su estilo como la claridad y la simpleza, de apariencia sencilla, pero extraordinaria, imposible de imitar. Quizás la única forma de escribir como Kafka sea copiar su caligrafía, el resto es imposible. Usaba términos extraídos de los glosarios del derecho y de las ciencias duras. Dejaba caer cierta precisión irónica. Nadie ha tenido su gracia y su luz para retratar a los artistas de la burocracia. Le confesó a su hermana Ottla: “No escribo como hablo, no hablo como pienso, no pienso como debería pensar, y así sucesivamente hasta las más profundas tinieblas”. Los pasos de comedia son tan habituales en sus textos como la inclinación que siente por las parábolas -nunca pedagógicas- y la descripción minuciosa de etapas o movimientos como en un manual de instrucciones. Los pasajes poéticos a menudo son breves y tenues como un haiku: “Nuestra tierra es tan grande que no hay un cuento de hadas que pueda declarar su grandeza”.

La frase K tuvo sus aleaciones en los diarios. Aunque más que diarios, los cuadernos de Kafka fueron talleres de trabajo, de prueba de imprenta, de descargas eléctricas. Es un espacio total o, quizás, un territorio liberado, salvaje. Escribía como si nada importara del todo, pero a la vez como si nada fuera irrelevante. El diario por momentos es historia clínica, en otras ocasiones un confesionario familiar o romántico, bitácora de viaje, banco de pruebas narrativas. Y todo se da en simultáneo, mezclado, híbrido, recurrente, anfibio. El montaje del diario tiene los saltos, las arbitrariedades y los emparejamientos de una vida imposible de impostar.

Hay algunas zonas del diario, sobre todo de los días de viaje, zonas menores, de frases operativas, que parecen ser una regla nemotécnica. “Compra de un plano en Zurich” o, por ejemplo, anota sobre el desayuno “la manteca como yema de huevo” y un poco más adelante el descubrimiento de una imagen: “Los picos nevados del Rigi aparecen ascendiendo paulatinamente como las agujas de un reloj”. O la hermosa: “Jueves. Baño, cartas, partida. Dormir en público”. O esta clase de epigramas que anuncian sus grandes libros: “El espanto de lo meramente esquemático”. Y la ya clásica: “Alemania declaró la guerra a Rusia. Por la tarde, escuela de natación”, con la cual deja registrado el inicio de la Primera Guerra Mundial.

Sobre su caligrafía confesó que no le gustaba la letra K, pero como no podía ser de otra forma en este agrimensor de campos quemados se obligó a escribirla miles de veces con sus personajes de El castillo y El proceso. “Las K son feas, casi me repugnan aunque no dejo de escribirlas, deben ser muy características de mí”, anotó. A menudo, dibujaba en los márgenes de sus papeles, pequeñas expansiones gráficas de los textos o, quizás, una forma de ganar tiempo entre frase y frase. Sus líneas eran rápidas y delgadas, usaba lápiz y tinta; dibujaba perfiles con trazos provisorios. Figuras flacas y largas, de estilo expresionista, al borde de ser invisibles. Había estudiado dibujo académico. Y se dibujó en muchos papeles, nunca dos veces igual.

La fauna kafkiana guarda algo de relato infantil, de cuento de hadas enrarecido. Hay bichos en La metamorfosis, en la pequeña parábola de El buitre, en La construcción aparece una bestia indeterminada, en Una cruza lo que parece ser el experimento de un zoólogo, en Investigación de un perro redactó una carta de devoción. En algunos casos los animales son una coartada, la forma de hablar de una cosa como si fuera otra. Pero en otros casos, hay un tratamiento literal, tierno, obsesivo, como si se tratara de pequeños objetos de estudio, como si nada malo pudiera venir de los animales. Se sabe que les tenía miedo a las ratas. Y tal vez a causa de ese miedo redactó, sin darse cuenta, un elogio de estos bichos: “Seguramente tiene que ver, como el miedo a cualquier bicho, con la inesperada, indeseable, insoslayable y, en cierta medida, silenciosa, obstinada y taimada aparición de estos animales, con la sensación de que horadan los muros de cien maneras para acechar desde allí, o con el hecho de que, tanto porque se agitan durante las noches como por su tamaño diminuto, están muy alejados de nosotros, lo cual los hace aún más invulnerables. Sobre todo, su diminuto tamaño explica una buena parte del miedo; por ejemplo, imaginar que pueda existir un animal idéntico a un cerdo, es decir, en sí mismo ridículo, pero tan pequeño como una rata y que sale de un agujero en el suelo olisqueando, es una idea espantosa”. A todo lo que se ha dicho sobre los bichos inútiles e insignificantes que pueblan la obra de Kafka habría que agregarle este ataque por retaguardia.

Casi un año antes de morir, anotó la última entrada de su diario, el 12 de junio de 1923: “Incapaz de nada, excepto sufrir”. Y, un poco más abajo: “Me es cada día más doloroso escribir”. Son unos pocos apuntes en los que ya anuncia el dolor físico y los demonios internos que lo perseguirán hasta el final. En el último tiempo tiene miedo de perder el control y volverse loco. Su salud se vuelve cada vez más frágil y necesita casi de una asistencia permanente. En la última carta que escribió, un día antes de morir, agradece entre paréntesis la hospitalidad de Dora y Robert, las dos personas que lo cuidaban. La tuberculosis pulmonar había llegado hasta la garganta y tenía problemas para tragar. Un artista del hambre. Estaba tan débil que no pudo terminar de puño y letra esa última carta. Franz Kafka muere un día después, el 3 de junio de 1924, en las afueras de Viena.

A los dos días de morir, Milena escribe: “Era demasiado clarividente, demasiado sabio para vivir, y demasiado débil para luchar, pero su debilidad era la de las almas nobles y bellas que evitan luchar contra el miedo, los malentendidos, el desamor y la mentira intelectual porque saben de antemano que son impotentes y se someten a la derrota para avergonzar a los vencedores”.

Su muerte, como no podía ser de otra forma, produjo dos correcciones sobre la realidad. La primera, tenue y pudorosa, corresponde a Milena que durante años lo había llamado “Frank”, pero una vez muerto volvió a Franz; quizás porque entonces necesitaba conservar al original. La segunda, es casi un acto de justicia póstuma. Kafka y su padre nunca se parecieron, sus caras responden a dos árboles genealógicos lejanos, pero cuando el hijo murió el padre empezó, poco a poco, a adoptar las facciones de Franz. Un fantasma que juega su última broma o, como escribiera Lautréamont, “la inexperta alegría de la crisálida que saluda su última metamorfosis”.