Un pozo sin sombra

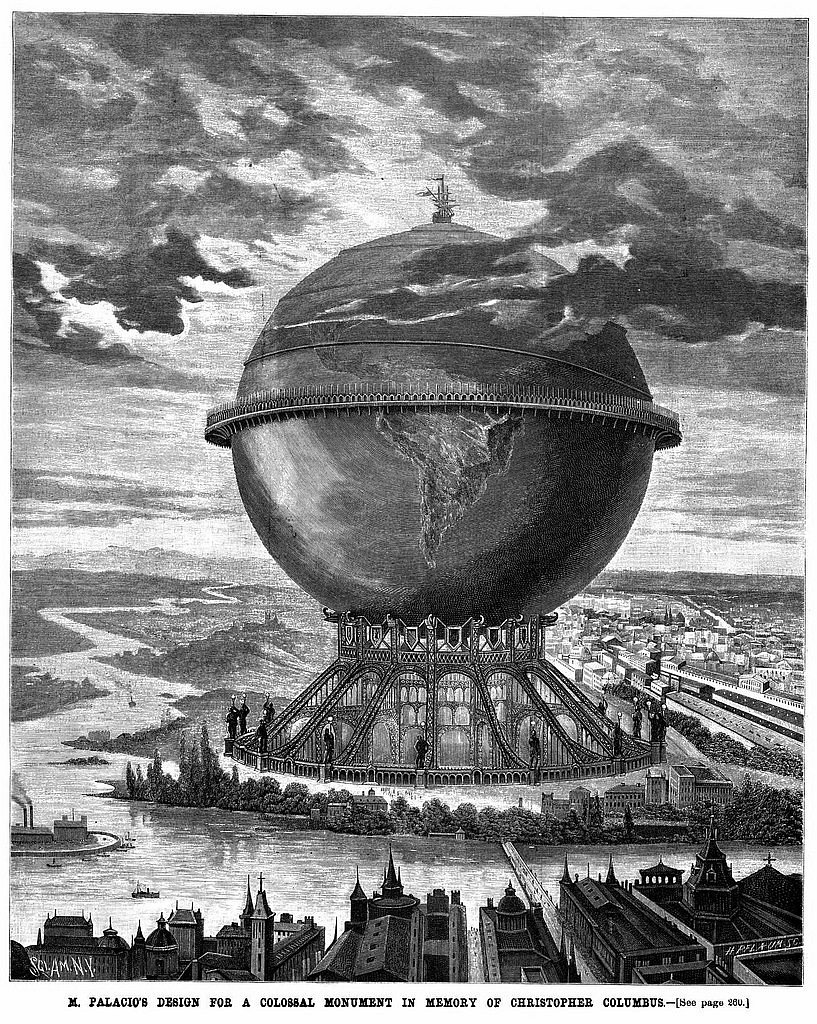

Alberto Palacio, diseño monumento a Colón (1893)

Eratóstenes

Martes 31 de mayo de 2016

La redondez de la tierra, esa confesión de la luz: en otra entrega de su serie de epifanías, el autor de Bellas artes viaja hasta Alejandría en el 240 A.C. y se lo encuentra a ese bibliotecario, astrónomo, poeta y cartógrafo que reveló la figura de nuestra casa para siempre.

Por Luis Sagasti.

Mucho más difícil que imaginar a la tierra como un cuadrado -como un cubo, en verdad- es imaginar a los hombres que así intuyeron su figura. Y eso es sencillamente porque nada hay en la naturaleza que se presente con esa forma como para alentar tal fantasía (ya es bastante arduo encontrarse con un ángulo recto); si de geometría pura hablamos, el círculo es lo más cercano que podemos encontrar. Por qué no habrá de ser circular entonces nuestro planeta si ya el sol y la luna lo son. Basta ver el horizonte para, al menos, conjeturar a la tierra como un plato. Basta ver un eclipse lunar. Del mismo modo: ¿no es en extremo complejo creer que la Tierra se encuentra sostenida por cuatro elefantes parados sobre una tortuga gigante? Por qué creería eso la gente de la Edad Media cuando nadie había visto un elefante en su vida. La cosmogonía cristiana no es generosa con la zoología: solo una astuta serpiente merodeando en el edén. De haber podido, un aldeano de la Edad Media hubiera levantado el parquet de su casa para hacer un asado. Es que el hombre de la modernidad necesitaba recortarse de sus ancestros, subrayar que el orden anterior era obra de la ignorancia (diagnóstico equivocadísimo, por eso su lamentable regreso es más o menos persistente). Y como fruto del individualismo más extremo, creemos que Colón demostró que la Tierra era redonda lanzándose a la mar océano con tres carabelas. El asunto ya se sabía desde hacía casi dos mil años cuando en un mediodía egipcio alguien, al evitar el pozo que no esquivó Tales (y allí la jovencita de Tracia que se parte de risa porque el filósofo, entusiasmado con las estrellas, no es capaz de ver bien las cosas de la tierra), se dio cuenta de que el sol dejaba una sugestiva y parca sombra dentro.

El alguien en cuestión se llamaba Eratóstenes y había nacido en Cirene, una colonia griega en el norte de Africa. Se encontraba en Atenas cuando el faraón Ptolomeo II lo mandó a llamar para hacerse cargo de dos cosas: la educación de sus hijos y la dirección, por así decir, de la biblioteca que su padre había emplazado en Alejandría. Durante casi treinta y cinco años fue su bibliotecario; no solo aumentó el número de papiros de manera considerable sino que también elaboró el primer mapa del mundo en base a datos comprobables.

En uno de los nuevos papiros que habían llegado leyó que en Siena (hoy Asuán), durante el solsticio, sobre el mediodía exacto, ningún pozo produce sombra, y allí recordó, entonces, la sombra del pozo evitado durante su paseo. Si los rayos del sol son paralelos y la Tierra es plana, las sombras deberían ser iguales a la misma hora sin importar dónde. Eratóstenes, entonces, aguardó al próximo solsticio y constató que en Alejandría la sombra de un obelisco era de unos siete grados respecto de su eje. Pues si en un círculo, siete cabe más o menos cincuenta veces bastaba con multiplicar por cincuenta la distancia, ya conocida por la ruta de las caravanas, entre Siena y Alejandría para conocer el diámetro de la circunferencia de la Tierra. Por muy poco erró.

Los retratos de Eratóstenes parecen copiados de un busto de Sócrates; sin embargo su cráneo calvo da idea de reproducir la esfera terrestre, parece trazado con un compás. Murió ciego cuando, por motivos que ignoramos, decidió un día no ingerir más alimentos.