Gertrude Stein: hacia una patología del estilo

Viernes 30 de mayo de 2025

"¿Por qué usted no escribe como habla?", le preguntaron a Gertrude Stein. "¿Y por qué ustedes no leen como yo escribo?", respondió.

Por Matías Battistón.

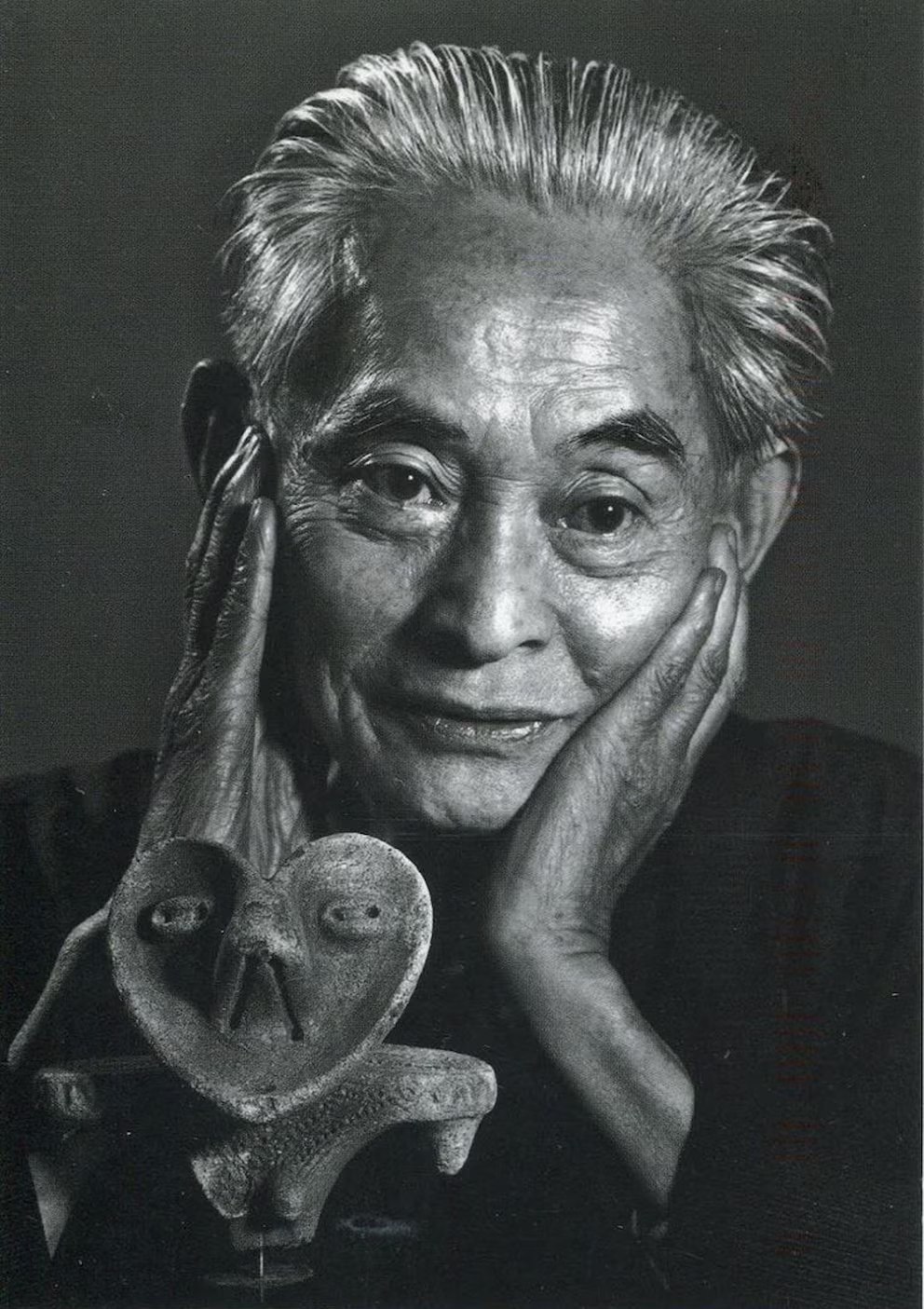

Cuando Gertrude Stein llega a Estados Unidos el 24 de octubre de 1934, han pasado más de treinta años desde que pisó el país. Sin darse cuenta, acaba de volverse la escritora más famosa del mundo. A los 58 años, Stein publica la Autobiografía de Alice B. Toklas, su primer y único bestseller, después de décadas de ser asociada a los experimentos más herméticos de la vanguardia parisina, y el revuelo mediático que despierta en Norteamérica la toma por sorpresa desde el momento mismo en que el SS Champlain, el crucero francés en el que ha atravesado el Atlántico desde París, se detiene en el puerto de Nueva York. Una pequeña multitud de periodistas y fotógrafos la está esperando.

Petisa, sencilla, enérgica, con corte a lo Julio César y tono campechano, Gertrude Stein no es la insólita nebulosa que venían a entrevistar. La escolta Alice Toklas, su pareja, asistente, editora y cómplice. Es la supuesta narradora del libro que todos han leído, pero casi nadie le dirige la palabra. Las fotos la muestran delgada y estoica, con un abrigo de piel que pesa más que ella, al lado de Stein, en la cubierta del barco. Es curioso: cuando Stein habla, los periodistas se quedan atónitos, porque la entienden. Lo último que esperaban era no quedarse perplejos. Uno de ellos, tal vez sosteniéndose el sombrero con una mano para que no se vuele, le hace la misma pregunta que Stein oiría una y otra vez durante la gira que estaba a punto de emprender, y que la llevaría a dar setenta y cuatro charlas y conferencias a lo largo de siete meses siguientes, en treinta y siete ciudades de Norteamérica:

—¿Por qué usted no escribe como habla?

—¿Y por qué ustedes —replica Stein enseguida— no leen como yo escribo?

Esta segunda pregunta tampoco perdería su vigencia durante todo el viaje.

Hacia una patología del estilo

Comparemos dos escenas, una patética y la otra festiva. Hacia fines de 1988, con Silvina Ocampo mostrando ya signos alarmantes de alzhéimer, Bioy Casares anota en su diario: “Puede replicar certeramente, con una observación graciosa, pero perdió la capacidad de cumplir procesos mentales, por simples que sean. Hoy fracasó en una dedicatoria; escribió: ‘Para con mucho cariño Noemí con mucho cariño’”. Medio siglo antes, a fines de 1934, Bobsy Godspeed hace imprimir cuarenta ejemplares de un librito como regalo navideño para sus amigos, que titula Chicago Inscriptions y donde se reproducen las dedicatorias que Gertrude Stein firmó durante una cena al final de su primera visita a la ciudad. Esta, por caso, es la que escribió en un ejemplar de The Making of Americans para Fanny Butcher: “Para Fanny, The Makings que una estadounidense a la que todos queremos y y Fanny y yo todos queremos lo que es y es estadounidense y muchos cariños”.1

Así yuxtapuestas, las dos dedicatorias parecen mostrar casi una misma lengua rota, aunque por dos martillos muy distintos. Desde luego, la comparación es gratuita y tendenciosa, pero justamente ese es el tipo de comparaciones que empiezan a circular, infiltrándose entre los aplausos, cuando Stein llega a Norteamérica. Desde mucho antes de su gira, la reacción del público a sus textos, los textos previos a la Autobiografía de Alice B. Toklas, ya había pasado por el desconcierto, la frustración, la maledicencia, incluso la amenaza velada de chicana (título de una reseña de sus poemas: “Oficial, está escribiendo otra vez”). Ahora era el turno de la pericia médica. Después de asistir a una de sus primeras conferencias en Chicago, el Dr. Morris Fishbein, editor del Journal of the American Medical Association, publica en diciembre de 1934 un estudio, citado en Newsweek, donde se comparan los escritos de Stein con el habla de pacientes que sufren de “palilalia, perseveración y verbigeneración”. La encefalitis letárgica, señala, sería una posible causa posible de sus repeticiones, de sus vaivenes, de los melismas de su discurso. La pregunta es si “las anormalidades literarias que practica representan distorsiones correlativas del intelecto, o si toda su performance es un fraude”. En otras palabras, ¿Stein es o se hace?

A Fishbein, como a muchos otros lectores azorados de su época, ni se le ocurre pensar que la escritura de Stein pueda estar formada de una serie de decisiones estéticas. Sospecha que es un simulacro, un engaño, pero aun así tiene la caballe- rosidad de conceder que tal vez la autora esté mal de la cabeza. Donde hay una voluntad retórica, Fishbein ve una fatalidad del cuerpo. Donde hay una estrategia discursiva, ve un síntoma. Básicamente, a Gertrude Stein le diagnostican un tropo.

Rudimentos de una lengua

Haría falta, quizá, un estudio o historia de las patologías que podrían aducirse de los críticos. En cualquier caso, el estilo, el idiolecto de Stein (el “steinés”, como lo bautizaron los diarios) es lo contrario del fracaso de un proceso mental; es, justamente, una poética de los procesos mentales, una exploración de posibles ritmos y cadencias del pensamiento. Una poética presentada con astucia, y no sin gracia, como la manifestación simultánea de una personalidad única, genial (“Piensen en la Biblia y piensen en Homero piensen en Shakespeare y piensen en mí”), y de una consciencia whitmanesca, que quiere abarcar a la humanidad entera. No por nada su segundo volumen de memorias lleva por título Autobiografía de todo el mundo.

Por eso también sus frases se permiten dudar, virar a medio camino, volver a empezar. Si en Henry James todas las cláusulas, hasta las principales, dan la impresión de ser subordinadas, en Gertrude Stein ninguna parece del todo dispuesta a subordinarse a nada. Es una artista del anacoluto. Sus textos invitan a leerlos en voz alta, a escandirlos, a distribuir las pausas de una respiración. Las comas, a fin de cuentas, son para los débiles. “Una coma que nos sostiene el abrigo y se pone nuestros zapatos –dice Stein con un rigor casi espartano– no nos permite vivir nuestra vida tan activamente como deberíamos”. Aunque, claro, algo de dandismo, de coquetería hay también en la puntuación, o en el rechazo de la puntuación. “Nunca usaría signos pregunta”, aclara en otra charla. “Son feos”.

Cuando un miembro del público en Chicago le pregunta sobre su famosa frase “Una rosa es una rosa es una rosa”, podría decirse entonces que la impaciencia de Stein es justificada. “Veo que todos ustedes la conocen, se ríen pero la conocen. ¡Ahora, escuchen! No soy ninguna tonta. Sé que en la vida cotidiana no vamos por ahí diciendo ‘es una…, es una…, es una…’. Sí, no soy ninguna tonta, pero creo que en esa frase la rosa es roja por primera vez en la poesía anglosajona de los últimos cien años”.

Pasar por Chicago

De todas las ciudades que visita durante el viaje, algunas por primera vez en su vida, Chicago es la que prefiere, y por la que pasará más veces antes de volver a Europa. Aquí asiste al estreno local de su ópera Four Saints in Three Acts, escrita en colaboración con Virgil Thompson, con un elenco integrado exclusivamente por actores negros; provoca estampidas de lectores que quieren sus ejemplares firmados de la Autobiografía de Alice B. Toklas; convoca a miles de personas con sus charlas (como en el resto de la gira, quinientos espectadores es el número máximo que Stein fija para cada evento); le da un golpe en la cabeza al filósofo Mortimer Adler, cuando se entera de que solo les hace leer a sus alumnos traducciones en lugar de textos escritos en inglés; les imparte clases a esos mismos alumnos, que la adoran; recorre las calles de la ciudad en un patrullero para ver de cerca los famosos crímenes de Chicago, en una noche tristemente segura, donde apenas si revientan a balazos al gángster Baby Face Nelson; es la protagonista de varias notas en las revistas de moda, donde se proponen algunas lecturas de sus vestidos, quizá la exégesis de un sombrero; conoce a Thorton Wilder, un amigo instantáneo; y tiene, por así decirlo, demasiadas experiencias para un solo Estado.

De hecho, luego del éxito de su primera tanda de charlas, la invitan a dar un ciclo de cuatro más, que la Universidad de Chicago publicaría ese mismo año bajo el título de Narración. Y es en estas cuatro charlas, redactadas entre el 25 de febrero y el 9 de marzo de 1935, que Gertrude Stein comienza a procesar lo que ve en Norteamérica. El lenguaje local, por ejemplo, que la lleva a contrastar el inglés deInglaterra, más estático y rutinario, con el inglés de Estados Unidos, moldeado por un movimiento interno continuo. Un inglés nuevo, indiferente a las viejas categorías narrativas de principio, medio y final, un inglés más libre y dinámico, con debilidad por los gerundios. Es como si Stein analizara por qué puede decirse que Estados Unidos habla y vive en “steinés”.

Se preocupa por los géneros, por las distintas maneras de contar un hecho, una historia, un pensamiento, pero también por las distintas maneras de escucharlo. “Una vez dije y creo que es verdad –explica en la tercera conferencia– que ser un genio es ser alguien que al mismo tiempo está contando o escuchando cualquier cosa o todas las cosas”. Y eso es lo que hasta ahora había tenido que hacer ella con su propia obra, escucharse, leerse, ser su propio público a falta de un público mayor. Ser genial escribiendo, pero también ser una genial receptora de lo que va escribiendo. Sin embargo, ahora que tiene un público masivo, ¿hasta qué punto cambia su propia manera de leerse, de escucharse? ¿Hasta qué punto los nuevos medios de comunicación y la cultura de masas transforman quiénes somos? ¿Hasta qué punto, en definitiva, como venía musitando desde hacía tiempo, un periódico es como un perrito?

Ontología interpósito cánido

“Yo soy yo porque mi perrito me conoce”. Esta frase, incluida por primera vez en How to Write, el hipnótico antimanual de escritura de Gertrude Stein, publicado en 1931, se convierte por unos años en la piedra de toque de su identidad. Es una frase a la vez surrealista y rigurosa en su forma lógica, a un paso del silogismo escolástico, del entimema (hasta dan ganas de inventarle un original en latín: catulus meus me noscit, ergo ego sum qui sum, digamos), que ella repite en varias ocasiones y convierte en otro de sus motivos, de sus eslóganes, de sus hits. Como la protagonista de una vieja

rima infantil inglesa, que desespera porque cree ser otra persona cuando su perro no la reconoce, Stein cree poder basar en la percepción ajena la estabilidad de su propia esencia. Hay salvedades, dudas, pero la fórmula sobrevive con anexos y corolarios. “Yo soy yo porque mi perrito me conoce”, insiste, “aunque sea un perrito grande”.

Pero llega el escándalo de ventas de la Autobiografía de Alice B. Toklas y todo cambia. El éxito la turba. Después de una vida de escribir en la oscuridad, rodeada por un círculo estrecho de genios y acólitos, de guardar con una mueca en el cajón obras que no se parecían a ninguna otra que se haya escrito antes, para verlas imitadas años más tarde por tantos y tan famosos discípulos suyos, el mundo ahora la descubre y la festeja por un libro redactado en seis semanas, con una voz disfrazada, con rara levedad. Es un libro hecho para venderse, que inopinadamente se vende. A Stein la invade la incomodidad de todo megalómano cuando descubre que por fin ha conquistado el mundo; por primera vez en su vida, se bloquea y pasa meses sin poder escribir.

En el inclasificable libro The Geographical History of America, publicado en 1935, están las huellas de esa turbación. “Yo soy yo porque mi perrito me conoce”, repite Gertrude Stein una vez más. “Y sin embargo que el perrito me conozca en realidad no me hace ser yo”. La fórmula cambia. El perrito es su público, pero “un público nunca te prueba que seas quien seas”. Algo en esa confianza animal se rompe. Puede que mi perrito me reconozca y yo no sea yo, musita en su Autobiografía de todo el mundo. Su opinión cambia a partir de su experiencia, pero también al ritmo que baraja las variaciones de una fórmula. Uno la imagina en ese trance, en ese movimiento donde pensar y escribir son una misma cosa, bajo la distraída mirada de Basket, su caniche gigante, o de su chihuahua Pepe.

Entender y disfrutar

Gertrude Stein llega a Estados Unidos, entonces, y es conocida por dos cosas, por ser muy leída y por ser supuestamente ilegible. ¿Cómo preparar al público para recibir a alguien así? Quizá no por primera vez, a Bennet Cerf, editor de Stein en Random House, se le ocurre una idea: que la misma Stein explique en pocas palabras su estilo y las conferencias que piensa dar, en un cortometraje publicitario que se proyectaría en los cines de todo el país. La explicación que ella ofrece, finalmente, es simple. “Mis conferencias son una manera muy sencilla de decir que si uno entiende algo lo disfruta y si disfruta algo lo entiende”, resume una granulosa Stein en blanco y negro. “Entender y disfrutar son lo mismo”.

La gira, a todas luces, fue un éxito. Gertrude Stein nunca volvió a Norteamérica.