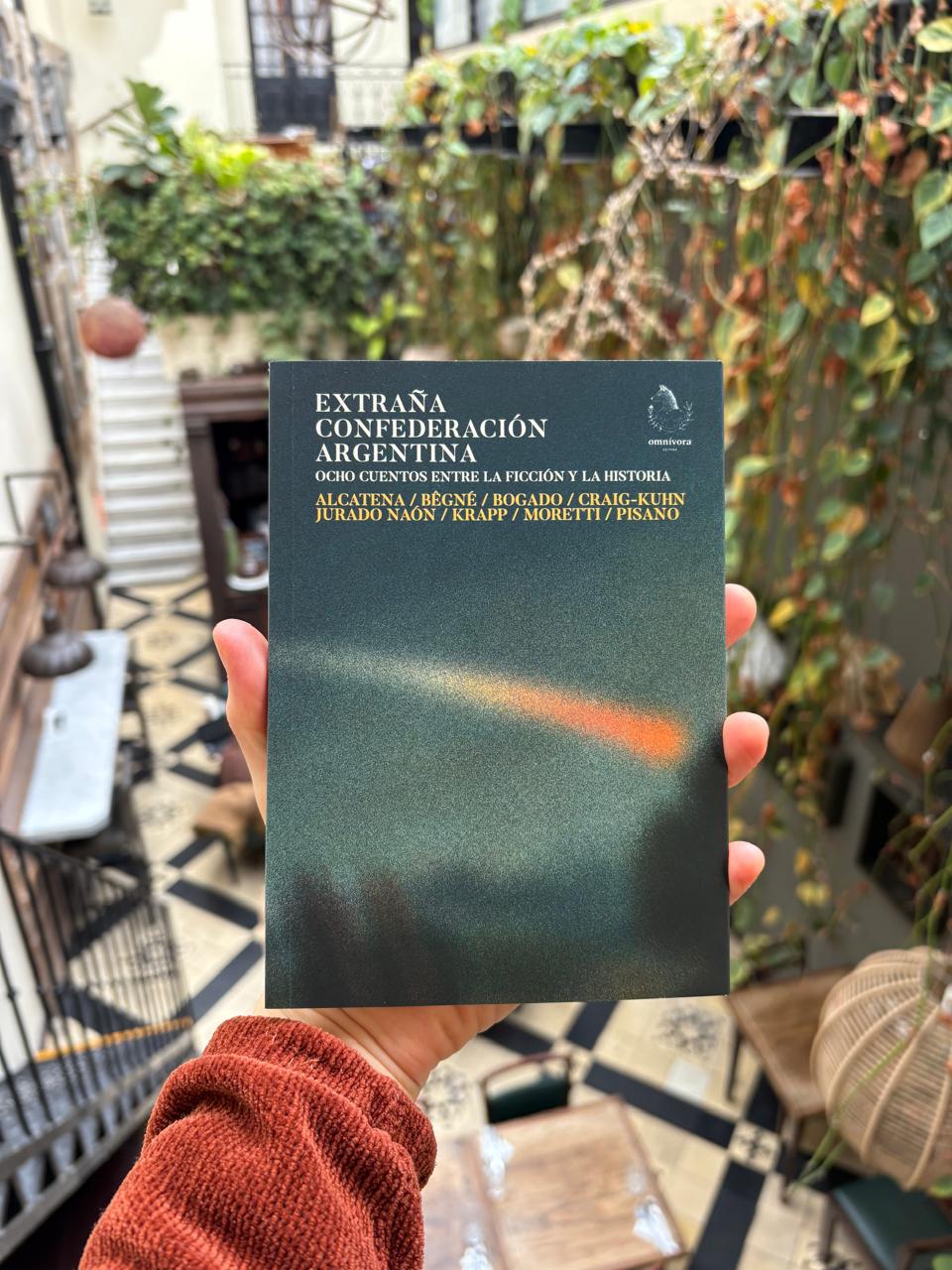

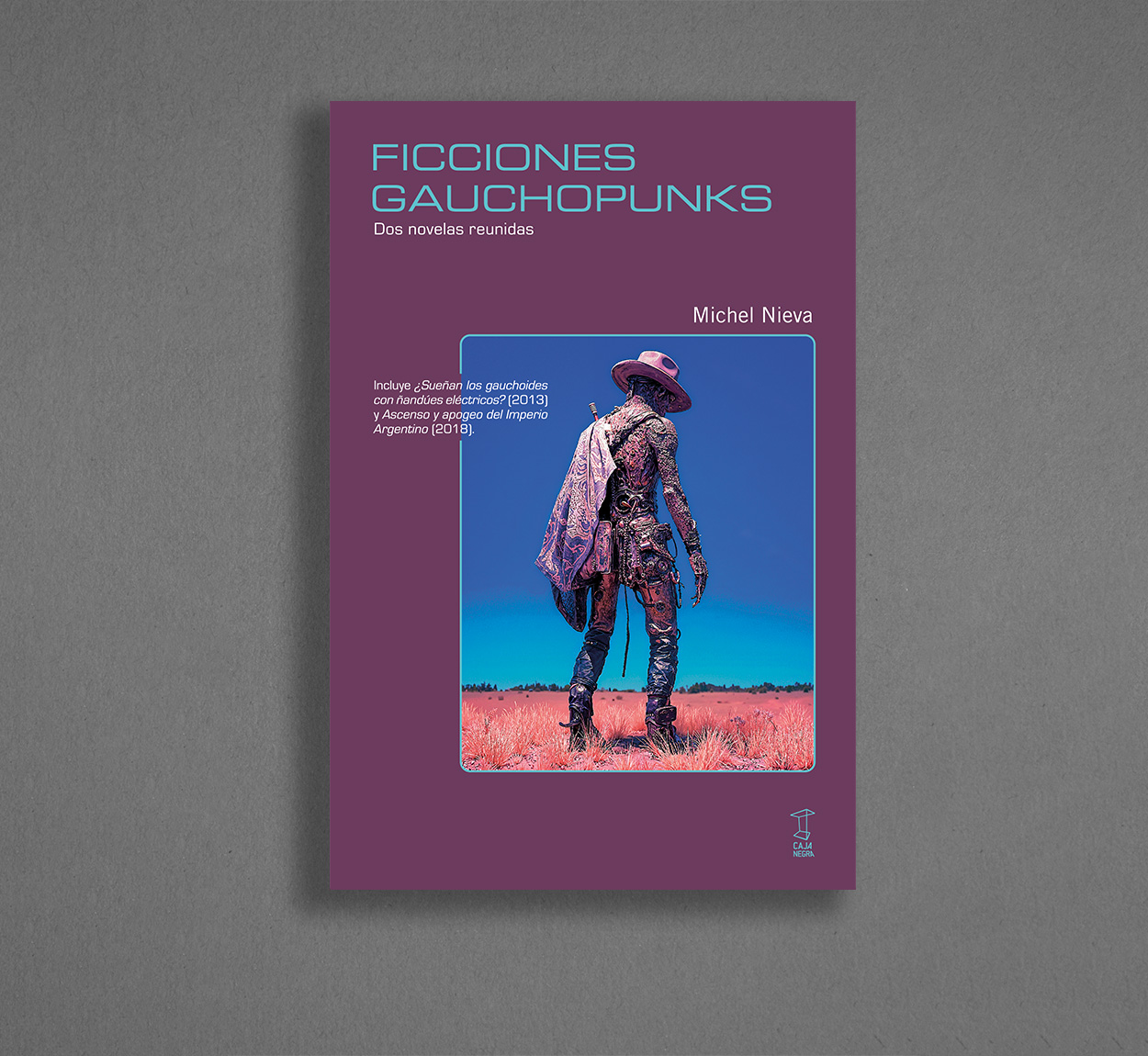

Ficciones gauchopunks

Fuente: Página/12

Jueves 19 de junio de 2025

"Si alguien me preguntara por qué escribí estos dos libros, quizás respondería que por un deseo insatisfecho como lector": así presenta el autor la reedición de Ficciones gauchopunks (Caja Negra).

Por Michel Nieva.

A fines de 2012 cuando terminé la primera versión de ¿Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos? tenía 24 años y no conocía personalmente a nadie que escribiera ciencia ficción ni mucho menos cyberpunk. En mi experiencia lectora, la imaginación canónica de dichos géneros pertenecía a Estados Unidos (a lo sumo a pocos nombres europeos más, como Wells, Stapledon o Verne), por lo que el manuscrito aspiraba, animado por el ingenuo espíritu iconoclasta que favorecen la juventud y la ignorancia, a reinventar esas futurologías desde la literatura y la cultura argentinas, en particular desde las coordenadas que más me interesaban, las del siglo XIX. Contar cómo habría sido el futuro si lo hubiera alucinado Domingo F. Sarmiento. Como desconocía en ese entonces el concepto de retrofuturismo, llamamos con unos amigos a este procedimiento “gauchopunk”, una humorada que inesperadamente marcó mi proyecto como escritor, y que consistía en aplastar la piedra del presente con el pasado y el futuro hasta que expulsara la perla que daba sentido a lo contemporáneo.

Entre los varios motivos por los que abominaba del género en boga de ese entonces, la autoficción, uno era su crédula adhesión a que el sentido íntimo de lo inmediato anida en la inmediatez. Por eso yo aspiraba con mi escritura a todo lo contrario. Mi modelo era el cuadro Los embajadores de Hans Holbein, que retrata con fidelidad a dos aristócratas flamencos en su mansión. Debajo de la exacta representación de estos hombres, sus lujosas vestimentas, y los instrumentos cartográficos que certifican la dimensión planetaria de su omnipotencia, se enquista un extraño objeto que parece un platillo volador. Solo al refractarlo con un espejo convexo, que distorsiona el resto del cuadro, se entiende que esa inquietante figura elíptica es una calavera que burla la fugacidad de las riquezas de las que esos hombres se jactan. De forma análoga, la ciencia ficción es esa lente que permite vislumbrar la calavera que da sentido a la realidad, a costa de deformarla por completo.

Pero más allá de estos ejercicios primerizos de anamorfismo, el hecho de tratarse de mi primer manuscrito en prosa (que nadie había leído) exigía la validación de otros, ya que carecía de cualquier atisbo de certeza de si valía la pena o no. El rechazo categórico de varias editoriales y concursos a los que lo había mandado avalaba la segunda opción. Ya estaba juntando dinero para pagar una autoedición (mientras dudaba más bien si no sería mejor tirar el texto a la basura) cuando Miguel Villafañe (el editor de Santiago Arcos, una pequeña editorial sita en ese entonces sobre una panchería frente a Puan, la facultad donde estudiaba Filosofía) me respondió a un correo y dijo que estaba “interesado en publicar mi bodrio”. De ese inesperado interés desinteresado surgió con Villafañe una sociedad que rebalsó la literatura para convertirse en la vida misma, un período iniciático en mi formación como escritor y durante el cual publicamos ¿Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos? (2013), Ascenso y apogeo del Imperio Argentino (2018), que conforman este libro, y la colección de ensayos Tecnología y barbarie (2020).

Como tantas otras aventuras de la cultura independiente en Argentina, estos libros naufragaron recurrentes tormentas (económicas, personales, políticas) y también nos depararon algunas alegrías, entre las que nunca se incluyó el superávit comercial. Tanto por el carácter extravagante de mi escritura según las modas vigentes, como por la personalidad anarcopunk de Villafañe, que nos ahuyentaba de las gracias y favores del endogámico mundo literario porteño, nuestros libelos pasaron unánimemente desapercibidos, con la excepción de un heterogéneo grupúsculo, reducido aunque entusiasta, de lectores. Sospecho, ahora, una década después, que las razones por las que estas dos novelas se reeditan (y acaso las autoficciones que les eran contemporáneas se hayan olvidado prematuramente) responden menos a una dudosa calidad literaria incomprendida, que no ha variado, que a drásticas transformaciones en el mundo.

Fenómenos que aceleraron con vértigo los años subsiguientes, como la crisis climática, la pandemia de covid-19, la precarización de la vida mediante la tecnología y la creciente fetichización del objeto técnico como vértebra central de las narrativas capitalistas, desajustaron la realidad del género realista, que encontró en la ciencia ficción (otrora sectario nicho de adictos al rol y extraviados coleccionistas de la revista Minotauro) una lente alucinógena que hizo foco con las alucinaciones de nuestro tiempo.

Si Harold Bloom sentenció que William Shakespeare es el creador de lo humano, y toda la novelística europea posterior fue el afán por agotar la paleta de las pasiones humanas, es comprensible que un gran nervio de la literatura por venir sea aquello que ha quedado fuera de los estrechos límites de lo que se entendió por “humanidad”. Qué es ese inquietante dominio de lo no-humano fue uno de los móviles centrales de las páginas tempranas que a continuación se presentan.

Una vez un poeta me dijo que los temas de los primeros libros no son estáticos, sino que las siguientes obras los confirman, deforman o hasta transforman en otros radicalmente opuestos. Mi relectura de estas novelas ha comprobado algunos tópicos que aún persisten: los autómatas, los complots, la experiencia sudamericana de la tecnología y del espacio exterior, los límites, si los hay, de lo que puede volverse mercancía, la mutación de la carne, la recursividad de realidades, lo trucho que conjura la superstición del original, la violencia gore.

Si alguien me preguntara por qué escribí estos dos libros, quizás respondería que por un deseo insatisfecho como lector: jamás había leído ciencia ficción que imaginara el futuro desde perspectivas y lenguas argentinas. Llevado ese deseo al extremo fue que surgió el “gauchopunk”: revolver dos sustancias que nunca se habían siquiera rozado, el cyberpunk y la gauchesca, a ver qué resultado obtenía.

Porque la literatura a veces opera como la química: el científico loco vuelca en el matraz reactivos jamás mezclados en busca de una alquimia mágica e insólita. A veces explota todo, otras brota un jugo horrible aunque adictivo como el Mousinho, y otras simplemente se moja la pólvora. Queda a criterio del lector cuál de esos destinos siguieron estos engendros.