“La mística es también una experiencia de lenguaje"

Viernes 07 de febrero de 2025

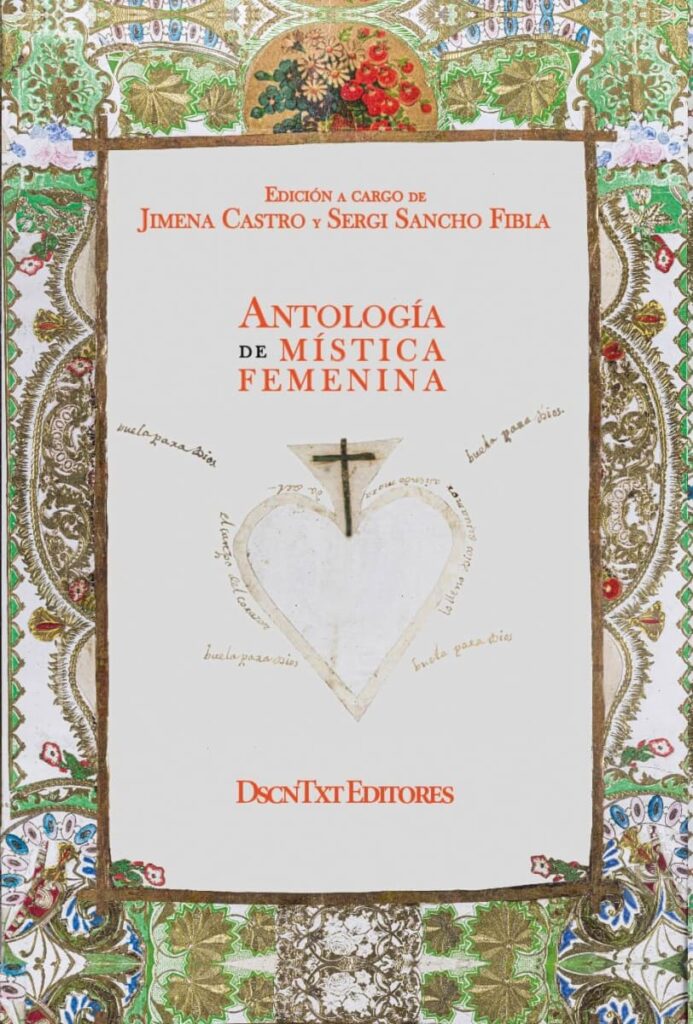

Entrevistamos a Jimena Castro, una de las autoras de la Antología mística femenina. publicada por Descontexto en Chile.

Por Valeria Tentoni.

Doctora en Estudios Americanos con mención en Pensamiento y Cultura del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, las investigaciones de la chilena Jimena Castro se enfocan en la mística femenina, especialmente en los escritos visionarios de la Colonia y su vínculo con la tradición visionaria medieval. Junto a Sergi Sancho Fibla, Castro es autora de la Antología mística femenina, un tomo publicado recientemente al otro lado de la cordillera por Descontexto Editores, que llega a Argentina vía Big Sur.

En esta notable antología se hilvanan textos del siglo XII con textos contemporáneos bajo la premisa de rastrear escrituras místicas de mujeres, en un sentido amplio de la mística y con traducciones realizadas, en muchos casos, por primera vez a nuestra lengua. El rastrillaje comienza en la Europa medieval, cuando una cantidad relevante de mujeres comenzó a escribir: “Se trataba de la materialización de sus experiencias místicas con la divinidad pero que, a fin de cuentas, terminaban por narrar su propia existencia, hablando finalmente de ellas mismas. Ese ímpetu de escritura femenina, proveniente de ambientes religiosos –monacatos, beaterios, beguinatos–, se propagó de manera tan intensa que ahora podemos hablar de un período de la mística femenina, que va entre los siglos XII al XVII-XVIII, en Europa y América”.

Partiendo de esa tradición, los autores incorporaron las resonancias que la mística femenina alcanzó incluso en los siglos XIX y XX, incluso hasta el día de hoy. Desde Hildegarda de Bingen, pasando por Úrsula Suárez y llegando hasta autoras como Alejandra Pizarnik, Cecilia Vicuña, Simone Weil o Anne Carson, esta antología reúne a casi cincuenta autoras que den cuenta de la intensidad de una experiencia intransferible.

¿Cómo fue el trabajo conjunto con Sergi Sancho Fibla?

Para hacer una antología más más potente, contacté a Sergi, un amigo que conocí en un máster en Barcelona, en la Pompeu Fabra. Él estaba estudiando las mismas cosas que yo, ha publicado también trabajos académicos sobre mística femenina medieval. Es un académico que conoce todas las lenguas medievales, algo que yo no sé, y entonces tiene acceso a un montón de manuscritos que yo no podría haber traducido jamás. En esta antología, él ha traducido directamente, trabajó con manuscritos en bibliotecas de conventos, textos que nunca habían sido traducidos al español. Aprovechamos ese conocimiento que él tenía, mientras que yo soy más lectora de poesía, además de mística femenina. Él aportó cosas más medievales, yo mostré cosas del barroco y la segunda parte, de poesía contemporánea, estuvo a cargo mío, no como experta en poesía, pero como lectora aficionada de poesía. Pensamos en extender la noción de mística: para la academia muy tradicional, la mística es un momento que ocurre entre el siglo XII y el iluminismo, el XVIII, y ahí se acaba, porque el fondo viene todo el saber ilustrado. La mística empieza a mirarse de manera peyorativa por parte de este saber más ilustrado, más masculino, más ligado a la razón. Y, para algunos, en esa época se acabaría la mística. Pero pienso que en la poesía continúa; hay ciertos resabios de ese lenguaje, de ese hablar de la ausencia, finalmente, en la poesía posterior.

Cuando comenzaste a estudiar, a elegir tus temas académicos, ¿ya eras lectora de poesía?

Sí, empecé a estudiar literatura porque me gustaba leer poesía desde chica, desde el colegio. Y, de repente, me encontré con la poesía de San Juan de la Cruz y ahí quedé enamorada de ese proceso tan loco que era el de la mística, este enfrentarse a una experiencia totalmente inefable. Y esa paradoja que tiene la mística de que a pesar de que la experiencia no se puede relatar con palabras, las palabras son necesarias para poder completarla. Me interesó esa manera en que los místicos utilizaron el lenguaje: extremándolo, moviéndolo, haciéndolo plástico. O sea, usando las estrategias que usan los poetas, usar la plasticidad del lenguaje para poder dar cuenta de esa experiencia inefable.

Es interesante la definición que hacen en el prólogo, donde separan mística de religiosidad.

Entendemos la mística como una experiencia radical que estuvo enmarcada en un entorno religioso, pero que en el fondo, especialmente cuando pensamos en las huellas de la mística en la poesía del siglo XX, puede carecer de ese contexto religioso. Al final, la mística es también una experiencia de lenguaje.

De ese modo entienden que Sor Juana, por ejemplo, no es mística, ¿no?

No había un interés metafísico en ella. Y al final el único poema que uno podría quizás asociarlo a la mística, que es el Primero sueño, es un ascenso al mundo del conocimiento más que al mundo de la interioridad. No se la podría ver como mística porque, como dice Gabriela Mistral, le falta ese delirio al final que tiene la mística.

Mistral tiene una antología en editorial La pollera, Toda culpa es un misterio, en la que la proponen un poco como mística. ¿Ustedes también discuten que Mistral lo sea?

Sí, y ahí quisimos un poco hacerlo, lo discutimos un montón porque sabíamos que está esta antología preciosa en La pollera. Y yo la leí y me encantó. Pero me quedo dando vueltas la pregunta de que Mistral estuviera dando cuenta de experiencias místicas, en el fondo. De experiencias extáticas, de experiencias de la inefabilidad. Opera mucho más en relación con la naturaleza, por ejemplo, con mucho interés en la interioridad, pero en el desarrollo de la interioridad en un sentido evolutivo, de cómo cultivar el mundo interior. Hay una fascinación por la creación, un montón de antroposofía. Hay un mundo espiritual muy potente y muy rico. Pero no diría que es este mundo que te saca de ti mismo.

Es más terrenal Mistral, más operativa, por llamarlo de algún modo. La mística las vuelve un tanto disfuncionales, quizás, ¿no? Para la vida común y corriente.

Eso también es lo interesante de ver, cómo la mística opera de distintas maneras. Hay místicas que son mucho más extáticas. Catalina de Siena decía “quiero sangre”. Están estas ganas de comerse al mundo de muchas místicas, hay místicas que querían “comerse a Cristo”, que tenían imágenes incluso del niño Jesús, y no las pusimos acá, pero que veían al niño Jesús y decían “cómo te quiero comer entero”. Hildegarda de Bingen, en cambio, dice: “Cuando yo tengo visiones me siento una llama caliente, como cuando calienta el sol, que no arde”. Ella no muestra ningún tipo de éxtasis. Pero las visiones son súper explosivas, están llenas de imágenes todo el tiempo.

Está toda esta dimensión erótica también, que ustedes sugieren, alrededor del cuerpo de Cristo. ¿Cómo es que esos textos hayan pasado por controles eclesiásticos, que eso no las haya puesto en peligro?

Sí, y uno se pregunta, claro, por qué pasa esto. Y es por el contexto. Hay una académica norteamericana que se llama Caroline Walker-Bynum, que habla sobre la materialidad en la mística femenina del siglo XII y XIII. Y, en el fondo, lo que ella dice es que a las mujeres se les permitió vivir su espiritualidad con el cuerpo. ¿De qué manera las mujeres pudieron escribir mística? Justamente porque a las mujeres no se les otorgó el derecho a la razón. Es decir, no podían hacer teología. Los hombres podían hacer teología porque la teología no es revelación, la teología es producto de la inteligencia humana.

Es estudio, especulación.

Exacto. No es ninguna inspiración. En cambio, la mujer es distinta. Hildegarda de Bingen, que comienza con todo esto, dice: a mí esto me fue revelado, no fui yo. Y el cuerpo sirvió como una herramienta de conocimiento de esta revelación sobrenatural. Entonces la mujer usó el lenguaje corporal justamente para hacer su propia teología. Y por eso aparecen, claro, todas estas imágenes que que más adelante, sobre todo en el barroco, van a ser fuertemente eróticas.

Esa cuestión que siempre tuvimos las mujeres a lo largo de la historia de escribir “sobre temas menores” le dio mucha libertad a la escritura de la mujer. ¿Creés que la dimensión secreta de estas escrituras tuvo algún efecto?

Sí, una de las etimologías que tiene la mística es lo secreto, lo cerrado, lo íntimo. Lo que plantea eso es que la escritura femenina en este ámbito, en la mística, es producto de una necesidad de las autoras. Las autoras necesitaban escribir. Hildegarda decía: si no escribo me enfermo. Hay otras que decían: si no escribo me muero. O sea, necesitaban hacerlo y estaban expuestas a esta paradoja que significaba que también la escritura iba a ser analizada. Porque todo esto parte por la conversación que tiene la religiosa con su confesor, al que le tiene que mostrar su mundo privado, su mundo íntimo, y es el confesor quien le dice bueno, esto tienes que escribirlo porque escrito ya lo puedo revisar mejor y evaluar, ver si es que estas revelaciones que tú dices tener son de inspiración divina o demoníaca. Y ahí el destino de la religiosa va cambiando. Y ya en la época colonial, especialmente en la colonia americana, las monjas que escribían de su experiencia íntima y espiritual estaban muy conscientes de que estos textos iban a ser estudiados. Entonces nunca hubo una absoluta libertad para esta escritura. Ya la experiencia mística es una experiencia secreta y ellas también van a usar un lenguaje secreto, que paradójicamente necesita ser expuesto. Muchas de estas mujeres eran maestras también, maestras de otras mujeres. Una que está aquí, que es Margarita Porete, escribe un libro donde dice: yo les voy a mostrar cómo es la vía correcta para poder llegar a ser un alma simple. El alma simple era el alma que se vaciaba de todo, finalmente. Como tú dices, el secreto produce esta escritura paradójica que oscila entre la necesidad y la conciencia de que finalmente alguien las va a leer y las va a evaluar de acuerdo a eso.

Claro, un secreto que produce control también. ¿Se sabe de textos que ellas hayan escondido y se hayan recuperado?

Hay varios. Y especialmente en el barroco, en las colonias americanas, muchos de estos. Rosa de Lima, que aparece en la antología (la portada es de ella). La autobiografía de Rosa de Lima se perdió y su obra se encontró después, en 1916. Una cosa así, escondida. Muchas monjas esconden también, se encuentran con esto y no lo comparten. No sabemos mucho por qué a veces, pero claro, son súper cuidadosas con los textos que conservan. En el fondo casi toda era escritura conventual, sujeta a las normas de un convento que siempre estaba controlado bajo un saber masculino. La idea de que siempre estaba el confesor. Pero la compañía masculina no siempre es mala. O sea, a veces estas mujeres escribieron porque los confesores creyeron en ellas, les dijeron escribe esto porque es valioso, es material valioso y tienes que escribirlo. Se piensa al confesor como este controlador castigador, siempre, pero había muchos que participaban y las admiraban, que las consideraban maestras a las religiosas.

Imagino que debían estar ante ellas como ante un oráculo. Me gustaría preguntarte acerca de cómo pensar a estas monjas; evidentemente en este momento la idea de religiosidad puede ser antipática, pero si las ponemos en contexto eran mujeres que muchas veces lograban, entrando al convento, esquivar matrimonios indeseados y conseguían tiempo de soledad y estudio.

Claro, es el caso de Sor Juana, que decide ir al convento porque si no se tiene que casar. Y lo que dices tú de la religiosidad, lo pensamos con Sergi: que la portada tuviera esa cruz nos ponía muy nerviosos, y lo discutimos mucho con el editor. No queríamos que se vinculara esto con una cosa religiosa, católica. Pero estoy súper de acuerdo, el contexto religioso logró resguardar en ocasiones a estas mujeres y les permitió el lugar de la escritura. Úrsula Suárez, que aparece aquí, era una clarisa chilena del siglo XVII, decía que prefería morirse antes de tener que casarse. Y sor Úrsula, de hecho, se mete al convento y dice en su autobiografía que decidió ser monja para vengar a las mujeres de los hombres. Ella veía cómo los hombres hacían sufrir a su mamá, a sus tías, porque tuvo que ver prostíbulos en acción desde muy chica. Y en los conventos existían unos personajes que se llamaban los endevotados, que eran hombres que iban a conversar con las religiosas, porque eran mujeres muy interesantes con las que era muy entretenido conversar. Entonces ellos se instalaban en el locutorio, que tenía una reja, y conversaban y conversaban y de cierta forma se enamoraban de estas monjas. Y sor Úrsula se aprovechó de eso y enamoró a un tipo y lo convenció de dejar a su mujer y vender su casa para darle el dinero, a cambio de que ella saliera del convento, para dárselo, ya que ella no tendría nada al salir. Entonces el tipo le hizo caso, vendió la casa, y hay un discurso precioso donde Úrsula le dice cómo se te ocurre que yo iba a hacer esto. “Las monjas no tenemos cuerpo, estamos hechas de mármol. Y tú estás dejando a tu mujer, esa plata ahora vas y se la pasas a tu mujer”, le dice. Todo esto lo cuenta ella como arrepentida, como pecados de juventud.

Es evidente que alrededor de todas estas escrituras, incluso de las más recientes, hay mucho silencio y recogimiento.

Sí, y el silencio también como anhelo, porque en muchos de estos relatos las religiosas se quejan de que tienen que cocinar, hacer la contabilidad y realizar diversos trabajos para mantener el convento, mientras que ellas lo que quieren es leer. Están sometidas a las cosas de la vida cotidiana. Pero sí, efectivamente, mucho menos que una mujer casada de ese periodo.

En la antología incorporan también a una autora contemporánea como Anne Carson.

Sí, Carson y Eros dulce-amargo. El lugar del deseo en la escritura mística. Y que no acaba nunca, porque en el fondo es lo que Michel de Certeau llamó La fábula mística. O sea, esta cosa de que buscar algo que está perdido, que sabes que no va a aparecer, pero esa búsqueda no puede parar.

En esa búsqueda, es increíble lo que hacen con las palabras. Noto muchos neologismos en las escrituras místicas, inventos, deformaciones, estiramientos, ¿no?

Ciertamente. E Hildegarda tiene un libro que se llama Lingua ignota, lengua desconocida. Y lo que hace ella es que toma todas las palabras del mundo que existen, todo, todo, todo, hasta el ano de Dios. Hasta el ano. Y le vuelve a poner nombre en un lenguaje inventado. Trabajé sobre ese texto mi tesis del master, con Victoria Cirlot. Hice una comparación de la Lingua ignota con el “Canto VII” del libro Altazor, de Vicente Huidobro, pensando en las lenguas inventadas y su relación con la pérdida del lenguaje del paraíso. Creo yo que es como la búsqueda de una lengua perdida, la lengua del paraíso, a la que ella sí se refirió un montón. Lo que hace Hildegarda es que toma la palabra en latín y las traduce a su propio lenguaje. Y su obra musical mezcla el latín con palabras de su lingua ignota. Entonces ahí pensaba, claro, el lenguaje de la música que ella ve es el lenguaje del paraíso. En una de las cartas a los obispos les dice que la música es el lenguaje de Adán. Quizás por ahí va también el interés por crear una lengua nueva, una lengua antes del castigo de la expulsión del paraíso.

Las palabras como una melodía. Es que eso es poesía también.

Claro, exactamente. Y por eso creo que los poetas contemporáneos que elegimos acá responden un poco a eso, a que hay un lenguaje oculto, hay un hermetismo.

¿Cómo fue esa decisión de estirar el corpus hasta nuestros días?

Leyendo poesía contemporánea, leyendo a Pizarnik, leyendo a Anne Carson, siempre había algo que me hacía pensar que había un misterio en esos poemas. Había un misterio que estaba dado por un montón de cosas, símbolos que ellas usan, como la noche, el silencio, el habla, el yo, la intimidad. Encontré que había un gesto similar al de las místicas pre siglo XVIII, que finalmente, y esto lo dice Cirlot también en su libro La mirada interior, lo que hacen al final las místicas es que terminan hablando de sí mismas. Al hablar de su relación con Dios, de su experiencia mística, están hablando de sí mismas, están yendo a su interior y están hablando de su intimidad. En autores como Pizarnik o Lispector hay un interés demasiado intenso por la interioridad y destacan esas cosas, los símbolos, la forma en que se manifiesta ese yo femenino. Ese yo que desea al final.

El abismo.

Claro, está totalmente presente la ausencia, todo el tiempo, y este rescate de un vacío que nunca se encuentra, este embriagarse de una bebida que jamás se va a beber. Entonces encontré que existía algo parecido aquí, este delirio. Y claro, y esto partió por una cosa no nuestra, sino que hay académicos, como la misma Cirlot, que escriben sobre las huellas de la mística, cómo en la poesía contemporánea permanece también todo esto. O sea, no es algo que se nos ocurra a nosotros dos, sino que existe una línea de estudio, de comparación. Hay un espejo entre ambas épocas, entre lo medieval y la poesía contemporánea.

Hay otra cosa que también quería preguntar de la antología, por esta decisión que toman, que está explicitada, de que los textos estén sueltos, sin contexto, y que se los pueda leer así. Me gustaría saber cómo llegaron como a esa decisión y qué efecto están encontrando en quienes leemos la antología.

Bueno, fue primero una decisión práctica, porque son textos demasiado largos, son textos de 300 páginas, quizás. Pero sí, lo que fue difícil era decir qué parte de cada texto íbamos a elegir, qué nos parecía a nosotros que estaba dando cuenta de aquello que llamamos la mística. En mi caso, al menos, fue una lectura bien intuitiva; ir leyendo, leyendo hasta encontrar ese momento en el que hay una intensidad que no está en el resto del texto. Agarramos los momentos de mayor intensidad de los escritos para poder ponerlos aquí en fragmentos. Eso tiene una cosa buena y otra mala. Es positivo en el sentido de que agarramos como la carne del texto, pero al mismo tiempo está fuera de contexto y no se entiende a qué se está refiriendo. Entonces quisimos ver qué pasaba con un lector que leía por primera vez esto, sin conocer nada del mundo de sus autoras. Siempre vemos estos fragmentos en contextos académicos en que están explicando por qué se dijo esto o lo otro. Y en el fondo, claro, es quitarlas de su función, o sea, como descontextualizarlas a propósito. Es un experimento. La idea del fragmento también nos interesó, que es inacabado, pero al mismo tiempo es una cosa completa; tú sabes que no está completa y de nuevo se responde a esta paradoja a la que nos expone la mística.