Brember: un cuento de Dylan Thomas

Miércoles 12 de noviembre de 2025

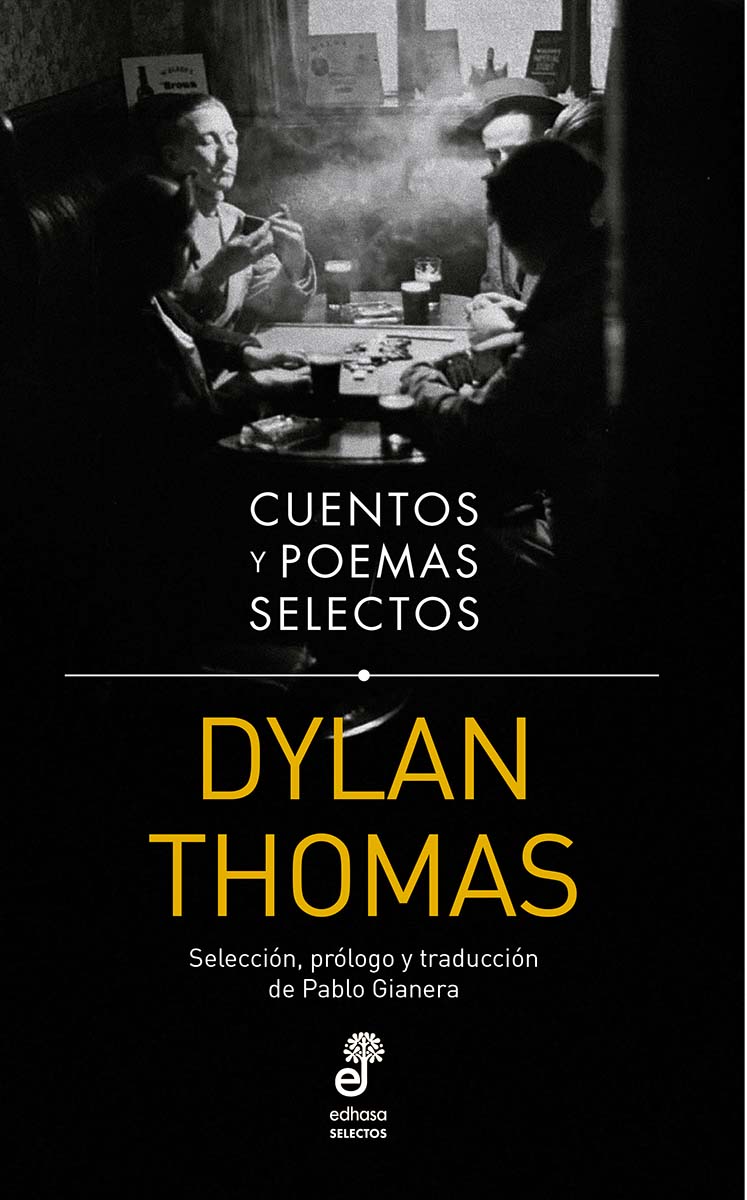

Con selección y traducción de Pablo Gianera, Edhasa publica cuentos y poemas selectos del escritor británico. Nos asomamos a una de sus piezas.

Por Dylan Thomas. Traducción de Pablo Gianera.

Desde la escalera se deslizaban suaves las sombras en la antesala. El podía ver el contorno oscuro de la baranda reflejado en el espejo y la luz que proyectaba la araña del techo. Pero nada más. En dirección a la puerta, las sombras se alargaban. Después se perdían en la tiniebla del piso y del techo. Buscó en el bolsillo un fósforo y lo encendió. Con esa llama diminuta en la mano giró el picaporte y entró en la habitación. Había olor a polvo y a madera vieja. Era de veras singular su sensibilidad extrema a ese olor, el modo en que excitaba su imaginación. Las viejas damas bordaban encajes a la luz de la luna, los dedos enjutos y lividos corrían furtivos a lo largo del brocado, las mejillas sin edad coloreadas como las de una nena.Tal era el recuerdo que le traía siempre esa habitación desde el día en que puso un pie en ella y contempló aterrorizado por las ventanas abiertas el cesped gris y los arboles al fondo. O cuando, de chico, se sentaba al clavicordio y tocaba las teclas llenas de polvo tan tenuemente que nadie podía oír el sonido, temeroso él, aunque extasiado por la música desmayada que vibraba en el aire. Siempre era triste. Podía detectar la desolación subyacente en la fuga más ligera; bastaba que su mano tocara unas pocas notas para que se le llenaran los ojos de lágrimas, se despertaba en él un fuerte anhelo de algo que había conocido y había olvidado, de algo que había amado pero había perdido.

Eso fue hace varios años, y ahora volvía a asaltarlo la misma sensación de irrealidad, idéntico anhelo, al encender con el fósforo las velas del clavicordio, al ver, con el fulgor, las paredes que lo asfixiaban, las sillas encerrándolo. Las teclas estaban cubiertas de polvo como siempre. Las limpió con la manga, y dejó vagar las dedos unos segundos sobre ellas. Qué frágil era su sonido. Que raras melodías deparaban, tan tristes y tan perfectas. Por un momenta creyó haber oído las pasos de un niño del otro lado de la puerta, corriendo en el pasillo a oscuras. Pero de pronto se fueron, y él no pudo sino sospechar que no habían estado nunca. Ahora había en sus oídos un atisbo de carcajada, y ahora se había desvanecido. Mientras tocaba le pareció oír el rumor de una falda de seda arrastrada por el suelo. El matiz de la música se volvió despues más fuerte, y cuando fue suave otra vez, no había nada.

Aunque se esforzó, no pudo analizar ni explicarse las razones que lo empujaron a venir a la casa. Le daba terror, pero no podía irse. Antes, en el camino, había sentido el deseo de descorrer el velo de las años, de ir a buscar el sentido que esa casa vieja tenía para él, el ocaso, las voces asordinadas en las pasillos, el clavicordio, las escaleras que conducían interminables a la penumbra, los mil detalles de los cuartos, el pavor blando, insinuado apenas, que asomaba de cada rincón, y que nunca se iba del todo. El había llegado por el sendero que da a la puerta principal. La cabeza del león de la aldaba le sonrió aquiescente. La levantó y golpeó la madera. No atendió nadie. Volvió a golpear, y golpeó otra vez, pero la casa seguía en silencio. Hizo presión con el hombro en la puerta. Se abrió. Caminó en puntas de pie por las pasillos, espió las habitaciones, tocó las objetos familiares. Estaba todo igual. Y entonces, cuando la noche se había escurrido en las ventanas emplomadas, cerró suavemente detrás de él la puerta de la sala de música. Sintió un gran alivio. Ese anhelo de siempre en el fondo de su espíritu se había realizado, lo pérdido se había encontrado, y lo olvidado, recordado. Era el final del viaje.

Las velas brillaron más intensamente un instante. Pudo ver mejor el ambiente. Se puso de pie, caminó por la sala y levantó de la mesa un libro. La casa de Brember. Lo acercó a la luz. Encontraba algo conocido en cada página: la familia, las generaciones, hombres menos de acción que de pensamiento, visionarios todos que miraron el mundo desde la nube de sus propios sueños. Fue pasando las páginas hasta llegar a la última: George Henry Brember, fin de la estirpe, murió...

Contempló desdeñosamente su nombre, y después cerró el libro.