Libro impreso y libro digital: dos experiencias muy distintas

La gimnasia de las tecnologías

Martes 03 de julio de 2018

¿Existe una resistencia cultural, sintomática, a los libros electrónicos?, se pregunta Matías Moscardi en este ensayo acerca de las diferencias en las experiencias de lectura que el libro impreso y el libro electrónico hacen emerger en contrapunto, cuando los comparamos.

Por Matías Moscardi.

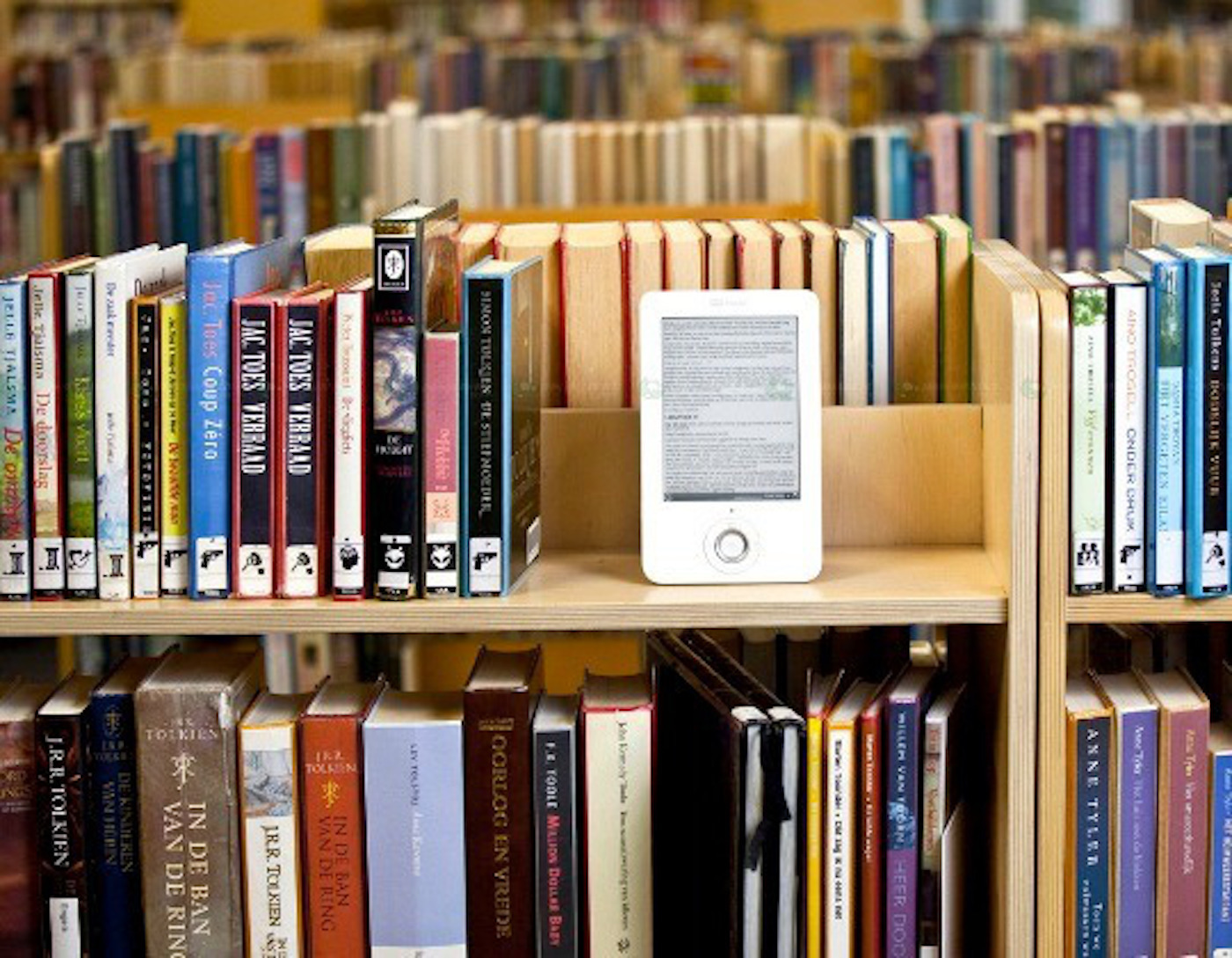

Escribe Roger Chartier en su ensayo «Del códice a la pantalla»: «Leer sobre una pantalla no es leer en un códice. La representación electrónica de los textos modifica totalmente su condición: sustituye la materialidad del libro con la inmaterialidad de textos sin lugar propio; opone a las relaciones de contigüidad, establecidas en el objeto impreso, la libre composición de fragmentos manipulables indefinidamente; a la aprehensión inmediata de la totalidad de la obra, hecha visible por el objeto que la contiene, hace que le suceda la navegación en el largo curso de archipiélagos textuales en ríos movientes. Estas mutaciones ordenan, inevitablemente, imperativamente, nuevas maneras de leer, nuevas relaciones con lo escrito, nuevas técnicas intelectuales». ¿Existe una resistencia cultural, sintomática, a los libros electrónicos? Yo, al menos, padecí esa resistencia: las E-Readers y las Tablets siempre me parecieron objetos insípidos, fríos, excesivamente asépticos, sin olor y sin textura. Vuelve la famosa frase de Roland Barthes: «La Obra se sostiene en la mano, el Texto se sostiene en el lenguaje».

Efectivamente, el libro impreso visibiliza un volumen, es decir, un peso a sostener en la lectura; por lo tanto, vemos su duración, el tiempo que llevará leerlo. Pasar las páginas es construir un volumen negativo: lo ya leído empieza a transformarse, del otro lado, del lado izquierdo, en la obra del lector.

La cuestión es que hace tres meses vencí esta resistencia y me compre un Kindle. No quiero, sin embargo, escribir ninguna celebración del libro electrónico, ninguna vindicación; así como tampoco quisiera escribir lo contrario: una recusación, una queja. En cambio, quiero pensar, en sus diferencias, las experiencias de lectura que el libro impreso y el libro electrónico hacen emerger en contrapunto, cuando los comparamos. Se sabe: los dispositivos en general –en este caso: tanto uno como el otro– suelen borrar con sutileza sus funcionamientos. Todos sabemos usar un celular, pero pocos saben cómo funciona verdaderamente. Marx llamó a esto «alienación de la técnica». ¿Quién sabe cómo está hecho un libro impreso, qué agentes están involucrados, qué máquinas, qué circuitos y mapas de distribución, qué precios? Hasta el dispositivo en apariencia más sencillo, el que creemos que transparenta sus ardides en la evidencia de su materialidad, deviene máquina compleja si nos detenemos a pensarlo como si fuera un objeto extraterrestre. Ese fue el efecto que el Kindle generó en mí; su simple irrupción me hizo ver al libro impreso como un objeto extraño, raro, al que tardamos siglos en acostumbrarnos.

Existen libros para leer acostados en la cama, otros para leer sentados en un escritorio, libros de encuadernación firme, libros encuadernación endeble, libros que, por lo tanto, debido al tamaño, peso y formato de edición, demandan distintos tipos de fuerza física a la hora de manipularlos, de abrirlos, de transportarlos, de guardarlos. Así, el libro impreso nos ilumina una zona del deseo que muchas veces pasa desapercibida: la materialidad del erotismo. Rechazamos, por ejemplo, la tipografía diminuta y con interlineado mínimo por el dolor de cabeza que genera; disfrutamos, por otro lado, un grosor, un gramaje, una maleabilidad. La erótica del papel permite pensar en el inconsciente y sus caprichosas elecciones afectivas: ¿por qué me gusta el olor de este libro cuando el olor de este otro me expulsa? En el libro electrónico, por el contrario, podemos elegir y cambiar esa materialidad: tipografía, tamaño, orientación de la página, interlineado. Estas posibilidades de adaptación a nuestras preferencias son equivalentes al ensueño de la ciencia ficción según el cual podemos crear a un ser que se adapte perfectamente a nuestro deseo. A la vez, es interesante pensar, otra vez, el algoritmo de la edición más allá del dispositivo: requiere menos de nosotros amar lo adaptable, aquello que rápidamente se amolde a la forma del Yo, que todo lo que exige vencer una resistencia, una resistencia física. A la vez, bajo este parámetro homogeneizante, todos los libros pueden ser iguales, toda la literatura puede tener un solo caparazón: el nuestro.

Pero hay algo que insiste, que no se deja reducir: la extensión –que, como decía, se visualiza por medio del volumen– deviene metáfora en el libro electrónico, es un dato, una información, una cantidad de horas de lectura que figuran en una esquina de la pantalla como en un reloj que nos avisa del tiempo invertido. Quizás, por eso, los libros largos funcionan mejor en papel y los cortos en formato electrónico: el libro impreso genera rápidamente la sensación de que la lectura avanza, porque vemos y tocamos las páginas que dejamos atrás; el libro electrónico, en cambio, es eleático: nos movemos por una suma de quietudes. En este sentido, que las páginas desaparezcan no es lo mismo que se acumulen: este mínimo detalle ya implica temporalidades distintas, relaciones distintas entre el tiempo y el espacio de la lectura, y registros diferenciales de nuestra memoria en relación a lo que leemos.

Cada vez que pasamos una página, la desaparición de las letras convoca una pregunta obvia: ¿dónde irán? ¿Cómo funciona virtualmente esa desaparición en apariencia tan límpida y sencilla? La tonta disolución de la página adquiere, de pronto, dimensión filosófica: ¿dónde va el tiempo, dónde se acumulan los días? Esa artificialidad del Kindle, sin querer, remite a la artificialidad insospechada del tiempo vital: ¿dónde está todo lo que hicimos, todo lo que fuimos? La vida no es como en los libros –tristeza melancólica del Quijote–: no se acumula en ningún lado y decir que somos ese recién nacido de la foto es una metáfora neurótica para no volvernos locos. En ese truco de magia de la página que desaparece, el libro electrónico se vuelve inquietante. El libro impreso, por el contrario, es tranquilizador porque genera la ficción del archivo: acá está lo que somos, no se va a ninguna parte, podemos medirlo con el arco de los dedos, pesarlo con las manos, abrirlo y cerrarlo, ver el avance y ver el retroceso, constatar por medio del ojo que existimos y que la materia nos redime. La ventaja espacial del libro electrónico –podemos acumular mil en un paralelepípedo alto como una lapicera– es, a la vez, su lubricante de angustia; el rectángulo nunca cambia, no avanza ni retrocede, su estatismo amenaza nuestro imaginario: ¿y si nos quedamos varados acá para siempre?

Toda lectura es un acto corporal, físico: el Kindle se sostiene en una mano, el libro en las dos. Una amiga me comentaba que, cuando tuvo a su hijo, podía leer y sostenerlo en brazos al mismo tiempo. Esta excepcionalidad revela, como contrapartida, una condición postural: hay una gimnasia de la lectura, leer implica siempre un entrenamiento físico, vencer un dolor muscular y transformarlo alquímicamente en una memoria muscular, como la que demanda el aprendizaje de cualquier instrumento musical, incluso de la danza. Sucede con las Obras Completas: ¡qué incómodas son, qué inmanejables! El tamaño del libro electrónico es ciertamente más cómodo y esa comodidad borra el dominio acrobático de la lectura o, al menos, lo cambia por otro: el cuidado, la delicadeza. Si el dispositivo se nos cae, es probable que la pantalla no sobreviva. Sostenemos en la mano un objeto frágil, cuyo orden háptico se limita a un roce suave sobre la iridiscencia de la pantalla.

Por supuesto, ninguna tecnología es mejor que la otra: no hay, de hecho, tecnologías, sino experiencias tecnológicas, usuarios, sujetos que interactúan a su manera con las ventajas y desventajas que cada objeto nos brinda y opone casi en partes iguales. «¿Quién lee para conseguir un fin?» se pregunta Virginia Woolf, en una conferencia en la que imagina esta hermosa escena final: es el apocalipsis y un dios envidioso viene a darles una recompensa a los seres humanos; cuando es el turno de «los lectores», una voz estruendosa se pronuncia: «Estos no necesitan recompensa. No tenemos nada para darles. Han amado la lectura».