Felisberto Hernández: el coraje de mirar

Viernes 13 de junio de 2025

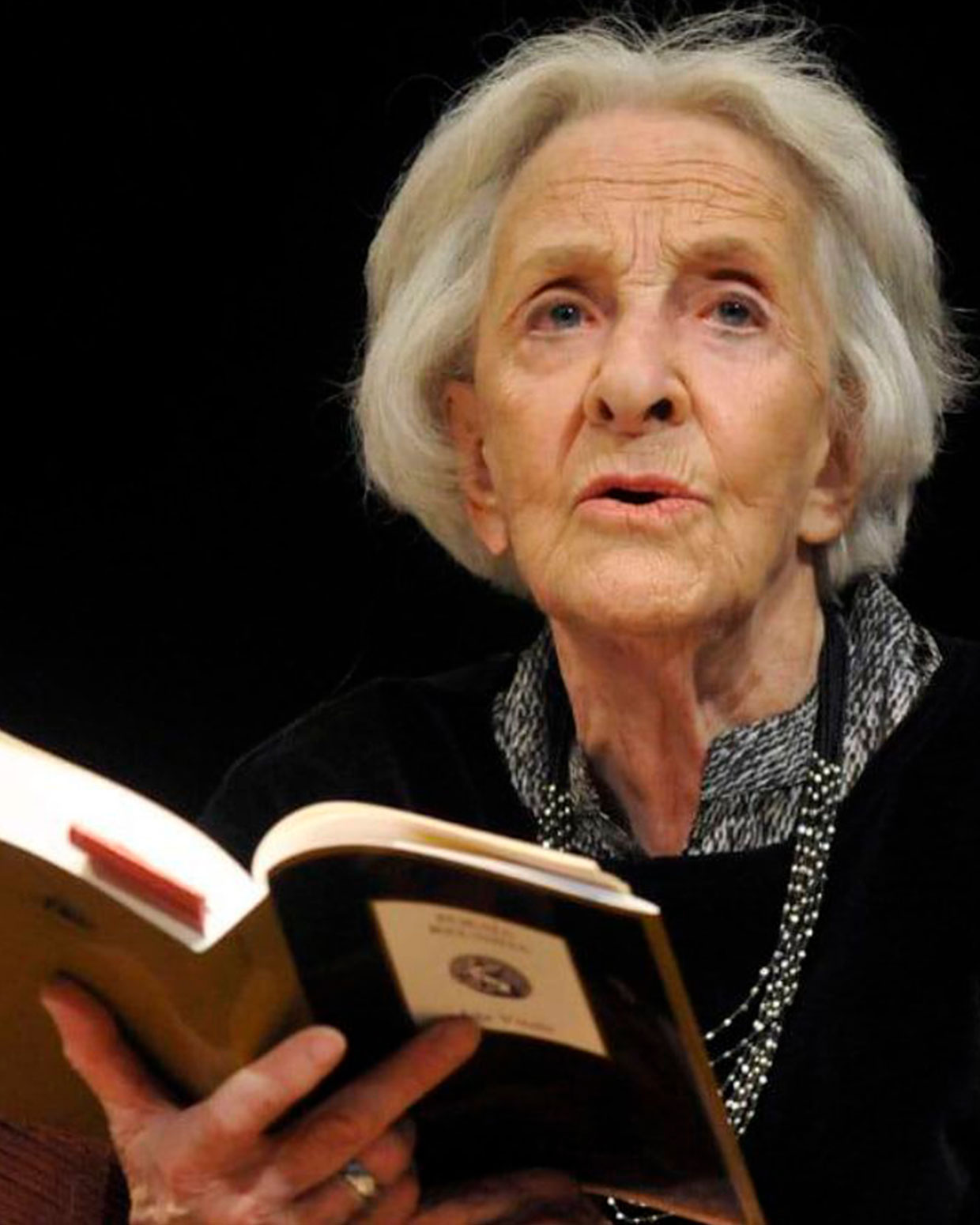

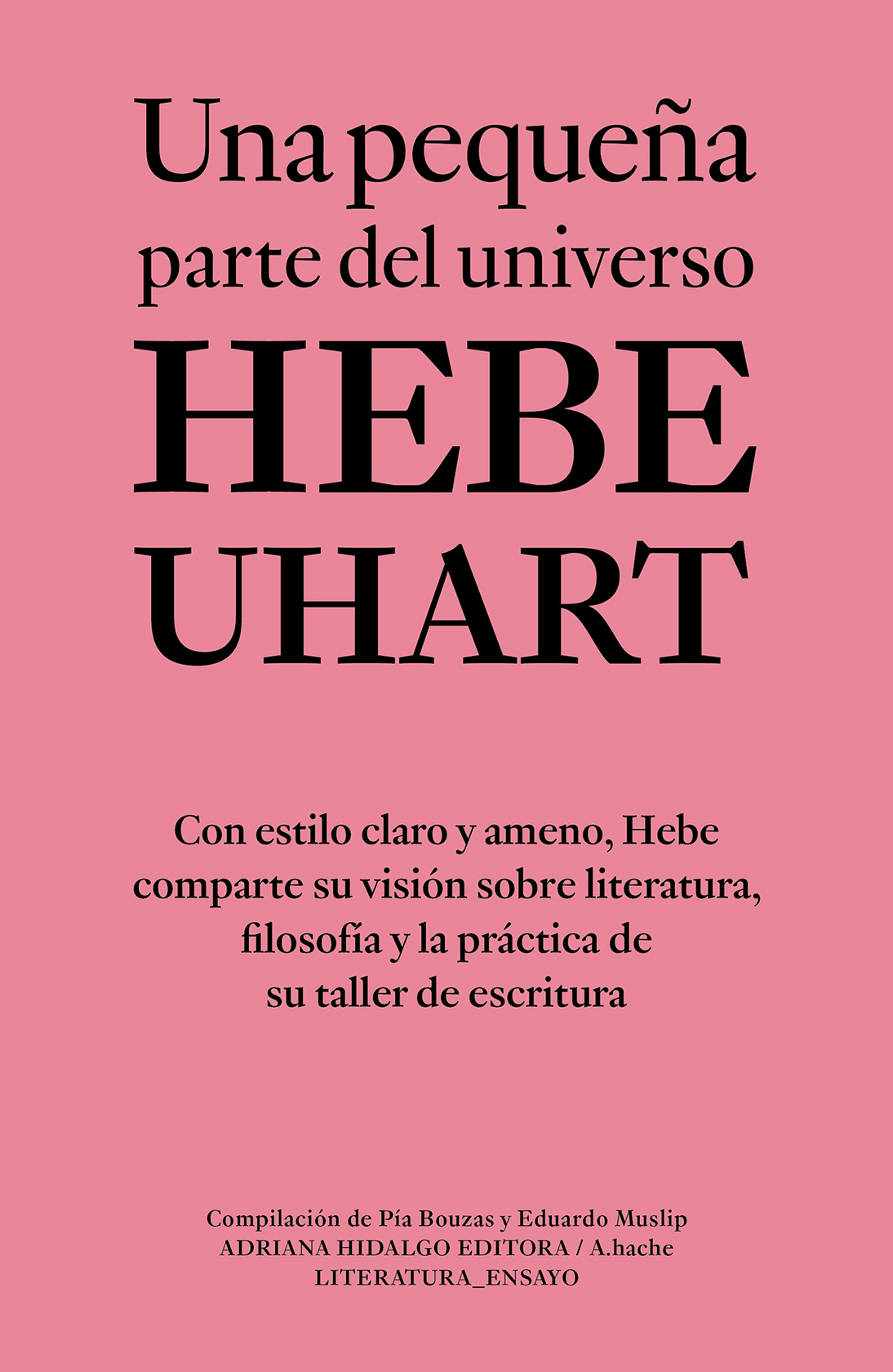

Hebe Uhart escribe sobre uno de sus autores predilectos en Una pequeña parte del universo (Adriana Hidalgo), con textos recobrados de sus cuadernos de notas.

Por Hebe Uhart.

Felisberto Hernández habló de casi todos los temas posibles: habló del amor, de la angustia, de la enfermedad, del resentimiento, del misterio, de la reencarnación. Se lo ha tildado de ingenuo, de raro, de minimalista y de escritor para escritores. Sospecho que su escasa difusión masiva se debe a que no ha sido comprendido del todo por algún prejuicio en relación con lo que deba ser la literatura. Felisberto Hernández evita las muestras de erudición; sus personajes no son modelos ni contramodelos de nada ni para nadie, ni siquiera son importantes sus decisiones e intenciones. Todas estas cosas corresponden a generalizaciones previsibles. Él quiere rescatar del olvido la individualidad de los seres humanos, pero a través de sus gestos, sus posturas y su relación con los objetos que los rodean.

El cuerpo humano es para él centro de significaciones. No solo la cara: una rodilla o un empeine pueden ser significativos. Dice: “Yo creo que todo el cuerpo piensa, pero son pensamientos que no llegan a la cabeza”. Es notable el grado de intimidad que exhiben sus personajes: están desnudos del traje de las ideas, de las intenciones, de la clase social a la que pertenezcan. Él “ve” más cuando las personas se abandonan a sí mismas y no solo las personas: los objetos también tienen individualidad y relaciones entre sí. Felisberto Hernández espía las cosas y las personas cuando están distraídas y abandonadas, no en funcionamiento: también se espía a sí mismo; se coloca detrás de su cuerpo y de su razón. Dice: “Yo tenía mi manera predilecta de hurgar en los secretos de las personas: era cuando esas personas no estaban presentes cuando podía encontrar algo que hubieran dejado al pasar, objetos acomodados o desacomodados por ellos”.

¿Dónde se coloca Felisberto Hernández como narrador? No a través de su razón. En “Explicación falsa de mis cuentos” dice que vive expulsando los enemigos que la razón le recomienda. Los temas responden a conceptos, y los conceptos son inventados y lugares comunes; él se resistió a la generalidad del concepto para ser fiel a sus percepciones y sensaciones. F.H. suscribirá la frase de Nietzsche: “Nuestros conceptos, siempre más pálidos que nuestras percepciones y sensaciones”.

El concepto fija, limita y acota. Dice F.H.: “Si digo que es una rubia, nadie va a saber su forma de ser rubia”. Hay varias clases de vanidad: “Ahora seré sabio y tendré una vanidad lenta”. Y además: “Yo no conceptúo; me dejo conceptuar”. El sujeto pasivo puede conectarse con lo que siente a cada momento según la luz, los estímulos, los lugares. Cada situación vivida es ocasión para bautizar lo existente. Así hay para él misterios blancos y misterios negros; hay córneas y córneas: las de una señorita rubia se parecen a un globo terráqueo; las del Mandolión parecen llenas de hilos de tabaco. No usa el adjetivo como juicio de valor, como privilegio del sujeto activo; eso lo deja al lector; el adjetivo solo es usado en función sustantiva, sin su recorte. Algo para él es parecido a otra cosa, o es como otra cosa y, a través de la comunidad de la apariencia, inaugura una relación entre todo lo viviente. Es más: no establece diferencia entre lo animado y lo inanimado. Ejemplos:

“... me llamó la atención un gatito y una plantita que había al pie de una ventana; parecían hermanitos [...] a veces el gatito se lavaba la cara y otras veces la plantita se movía por el viento.”

Después de una crisis: “Amaba a mis zapatos, que estaban solos [...] y siempre tan compañeros uno al lado del otro”.

Y: “El piano era una buena persona [...] con unos pocos dedos míos apretaba muchos de los suyos [...] y combinando los dedos y los sonidos, los dos nos volvíamos tristes”.

La hipótesis de la animación de los objetos inanimados está entre otros en “Las dos historias” y en “La casa nueva”. En los objetos fabricados alguien puso algo de su alma, por eso él mira los objetos del dueño cuando este no está presente, buscando un hilo conector y significativo entre ambos. Esta aparente desjerarquización entre seres animados e inanimados, detalles y cosas importantes, tiene, sin embargo, una regla férrea que el autor mismo se ha impuesto: la fidelidad a la percepción y la no intrusión del odio en sus recuerdos y miradas. Dice de uno de sus personajes: él “quería demasiado los hechos para permitirse deformarlos”. Y cuando se encontró mirando con odio una casa nueva: “Pensé que no debía permitir a los ojos [...] que conozcan y guarden odio”.

Así, el sujeto receptivo puede sentir que los objetos lo llaman. En relación con un cuadro: “Por más que yo lo observaba de reojo, él siempre me miraba de frente y en medio de los ojos”. O cuando quería una pelota y no podía comprarla: “En el almacén no quise mirar la otra, aunque sentía que ella me miraba a mí con sus colores fuertes”. A su vez, el tiempo, el espacio y la luz constituyen los objetos; refiriéndose al cuerpo de una mujer gorda: “Por la noche parecía más grande, el silencio lo cubría como a un elefante dormido”. Así como establece relaciones con su razón –pero él no es su razón–, establece relaciones con su cuerpo, pero él no es su cuerpo. Dice: “Yo nunca tuve mucha confianza con mi cuerpo; [...] Lo conocían más los de mi familia. En casa lo habían criado como a un animalito y lo trataban con solicitud”.

Y en relación con el cuerpo de Úrsula, un personaje: “Úrsula entregaría su cuerpo como si él fuese un animal”. En otra parte del cuento, “Úrsula es una gorda que se parecía a una vaca”, y él recalca: “A mí me gustaba que se pareciera a una vaca”. Y aquí aparece el coraje de Felisberto Hernández; desprovee al símil de cualquier uso peyorativo, como lo hace en el cuento donde dice: “Soy un caballo” (no “me parezco” a un caballo) y describe todas sus posibilidades como tal: tomar agua de un balde, saltar los alambrados, etc. En otro cuento, en un concierto de piano, él da unos zarpazos al piano; se acerca un gato y teme que el gato dé también unos zarpazos. Como la vaca, el caballo y el gato tienen “ánima”, desprovee a los lugares comunes del Río de la Plata de su matiz peyorativo; el zarpazo de un concertista es similar al del gato. Todos estos lugares comunes, “parece un caballo”, “parece una vaca” o “te arrancaron verde”, son provistos de una carga significativa nueva. Su morosidad en la descripción del detalle de un personaje o de un recuerdo tiene que ver, por un lado, con su deseo de ser simple resonancia de lo que sucede o lo que le sucede a él, de no “inventar”; y, por otro, con un largo y deliberado ejercicio de la atención. Esta atención es fiel a lo que siente: cuando está en el comedor de un vapor, no se “sentía con el cuerpo pesado ni cansado, pero tenía necesidad de estar quieto como si no existiera”. “Sentí por primera vez la suntuosidad y lo importante que era el vacío de las cosas.”

La aparente ausencia de jerarquía en los elementos de sus cuentos no corresponde a una pretendida inocencia, sino a una estética profunda: todo está en todo y las cosas inanimadas también se vinculan entre sí según sus lugares, posiciones, circunstancias de luz u oscuridad. Una persona no solo está en su cara, está también en su pie, como el de la señora Margarita, la de “La casa inundada”. Dice: “La parte aprisionada en los zapatos era pequeña; pero después [...] la pierna rolliza y blanda con ternura de bebé que ignora sus formas”. De un lugar dice: “Allí las plantas no se llevaban bien”, y de unas copas: “Chocaban unas con otras y parecían contentas de volver a encontrarse”.

Pero además del coraje y la fidelidad en la mirada, Felisberto Hernández los tiene en el decir. Cuando recuerda que su abuela, a propósito de su peinado achatado, le dice: “Parecés lambido por las vacas”, rescata varias cosas. Lo gráfico de la expresión, la peculiaridad de la palabra “lambido” que no es igual a “lamido”, pero además convierte una ocasión de ofensa en un hecho lingüístico. Lo mismo hace en “Tierras de la memoria”, donde el personaje que toca el bandoneón se autodefine como “el Mandolión”. Y Felisberto Hernández se apropia de la expresión del personaje porque la palabra pega más con la índole de un instrumentista torpe.

Su sentido del humor nunca es cáustico ni apunta a lo ridículo. Hasta lo ridículo es acompañado por su simpatía –Felisberto Hernández acompaña a los personajes hasta el final– y aparece matizado por el asombro y por un conocimiento de la intimidad de las personas muy bien encubierto. Ejemplo: “La señora Margarita imaginaba locuras como las que vienen en los sueños; suponía que ella podía caminar por la superficie del agua, pero tenía miedo de que surgiera una marsopa que la hiciera tropezar”.

Los que lo tildan de ingenuo desconocen la fuente de la formación de su estilo: no es su mirada “infantil” algo que provenga de una espontaneidad caprichosa o del desconocimiento de la complejidad y de las vacilaciones producidas por diversas perspectivas; su estilo supone la integración de las propias fisuras y perspectivas. Esto le permite entregar un producto plenamente decantado y lo hace con la gentileza, el señorío y el pudor de alguien que oculta todos los procesos correspondientes a los borradores subalternos del alma.

Muchos han visto a Felisberto Hernández como una especie de entomólogo o miniaturista que describe desapasionadamente lo que ve, o como un esquizofrénico que se disocia y se distancia. Sin embargo, él dice expresamente que es enemigo de los balances porque en ellos no hay emoción. En los balances se sopesan fríamente el debe y el haber, el bien y el mal, lo favorable y lo desfavorable. Un balance sería un cierre mezquino. En sus cuentos la emoción está decantada, objetivada, su disociación está al servicio del lector, es cortesía, generosidad, elegancia; presenta las emociones trabajadas como si fueran de otro. Un ejemplo es lo que dice con relación a Celina, su maestra de piano, de la que estaba enamorado: “Después de la lección en que Celina me pegó con el lápiz, nos tratábamos con el cuidado de los que al caminar esquivan pedazos de cosas rotas”. Eso solo equivale a un ensayo sobre el resentimiento.

Cuando leo a Felisberto Hernández es como si hablara con una persona viva.