¿Cómo leía Borges a los demás?

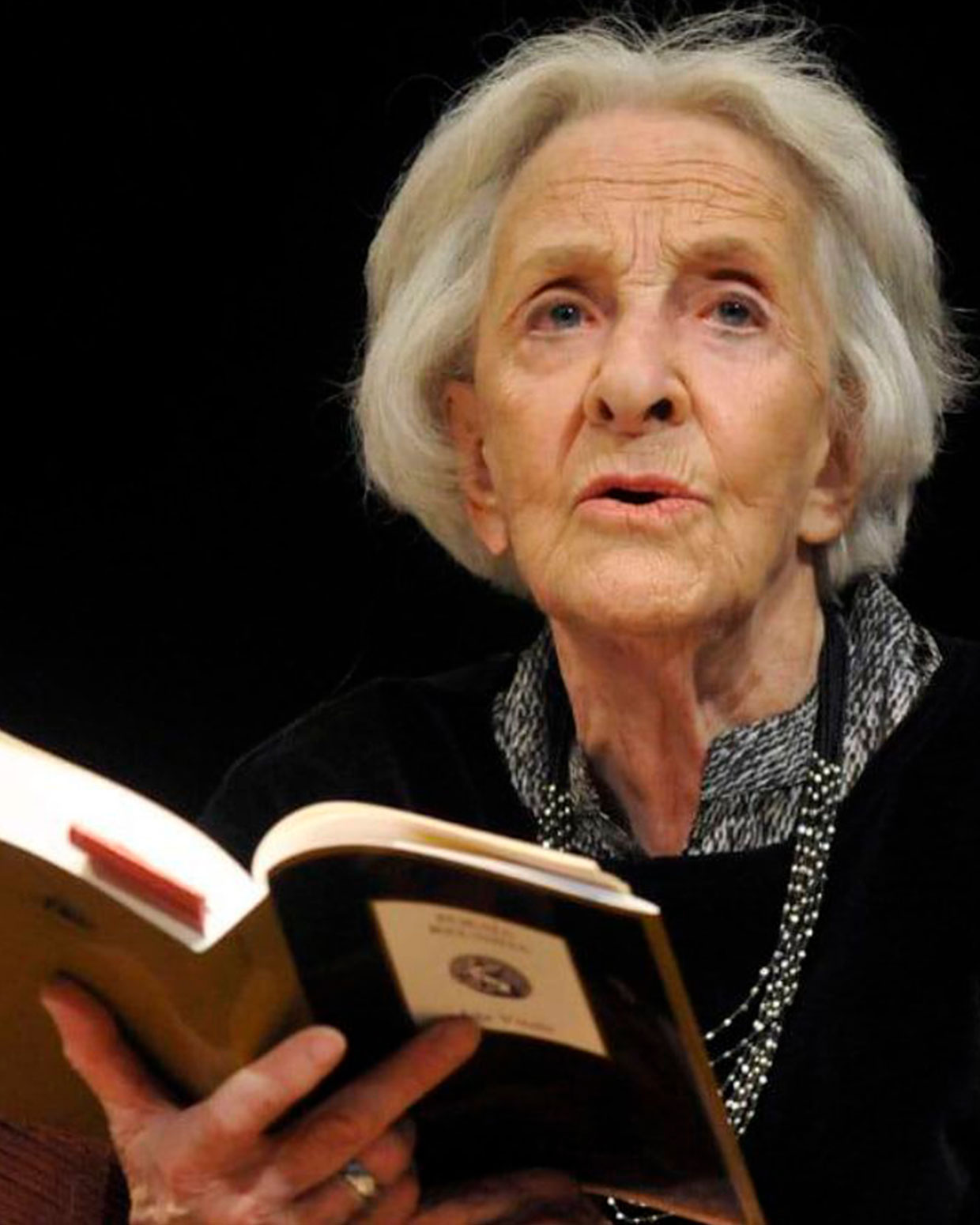

Por María Teresa Gramuglio

Viernes 12 de mayo de 2023

"Borges escribió sobre Quevedo, sobre Valéry, sobre Whitman, sobre Flaubert, sobre Carriego, sobre los poetas gauchescos, sobre Lugones: la lista es extensísima..." La investigadora, escritora y docente argentina aborda los ensayos de Borges sobre otros escritores: tomado de La construcción de la imagen (EDUNER)

Por María Teresa Gramuglio.

Estas notas quieren evitar la solemnidad de un homenaje. Prefiero comentar algunas cosas sobre un aspecto parcial de la obra de Borges que, pienso, nos acercará un poco a Borges: se trata de sus ensayos sobre otros escritores.

Entre los múltiples placeres que nos ha deparado esa obra, estos ensayos se cuentan en número considerable. Borges escribió sobre Quevedo, sobre Valéry, sobre Whitman, sobre Flaubert, sobre Carriego, sobre los poetas gauchescos, sobre Lugones: la lista es extensísima, y no me propongo agotarla. También es extensísima la cantidad de cuestiones que estos ensayos pueden suscitar: trazan un mapa de las elecciones literarias de Borges, de sus preferencias y de sus rechazos; son, a la manera de un vasto laboratorio, productivos para su obra poética: podemos leer en ellos sus temas recurrentes y sus obsesiones; y, sobre todo, brindan una asombrosa lección de lectura.

Estos ensayos, generalmente breves, a veces casi epigramáticos, son un modelo de penetración iluminadora. Así, leyendo «Vindicación de Bouvard y Pécuchet», asistimos a dos hallazgos excepcionales: uno, la percepción del mágico punto de viraje en que Flaubert se reconcilia con sus personajes, como Dios con sus criaturas; la percepción de ese momento en que, como dice Borges muy borgianamente, «el soñador descubre que está soñándose y que las formas de su sueño son él»; el momento, en suma, en que Bouvard y Pécuchet son Flaubert. El segundo, la condensación fulgurante de la hazaña estética que Flaubert realiza en Bouvard y Pécuchet en el reconocimiento de una figura semántica de larga tradición: la de «poner las palabras fundamentales en boca de los simples y de los locos».

Estos ensayos, modelos de lectura iluminadora, son también un modelo de arbitrariedad. Borges se definió a sí mismo alguna vez como un lector hedónico; yo pienso que más que un lector hedónico, fue un lector arbitrario. Quizá el punto más alto de esa manera de leer oblicua, discontinua y, sobre todo, arbitraria que Borges practicó se encuentre en su Evaristo Carriego. Ese libro que la crítica ha calificado de «insidioso» y «desapacible», que ha irritado ya a por lo menos dos generaciones de lectores, ese texto que se resiste a la biografía y que no se quiere ensayo crítico es, creo yo, no sólo el germen de sus futuras ficciones, o una primera realización en prosa de su proyecto literario; es, también, la manera de exorcizar un fantasma temible que acecha su autoimagen de escritor: el fantasma del precursor.

A esta altura, cualquier lector medianamente conocedor de la obra de Borges habrá notado que de manera implícita o explícita lo he estado citando. Seguiré haciéndolo. Con ello, no hago más que repetir un error frecuente de la crítica, que el mismo Borges señaló en uno de sus ensayos sobre Whitman, lo cual me lleva nuevamente a citarlo: es el error que consiste en «la insensata adopción del estilo y vocabulario de sus poemas, vale decir, del mismo sorprendente fenómeno que se quiere explicar». En este punto, no puedo menos que sentirme asaltada por la sensación descorazonadora de que todo lo que yo pueda decir sobre Borges ya lo dijo antes el mismo Borges y, por supuesto, mucho mejor.

Me resulta difícil sustraerme a la poderosa atracción de ese «sorprendente fenómeno», y mucho me temo que la idea central que anima a estas notas esté contaminada por las ideas de Borges, esté ya contenida en Borges. Se trata en realidad de una idea muy simple: la de que en sus textos, y también fuera de ellos, los escritores construyen incesantemente su autoimagen, imágenes de sí mismos. Lo hacen en textos autobiográficos, en cartas y reportajes, en poemas, en sus personajes de ficción, y también en sus lecturas de otros escritores. Borges practicó profusamente todas estas maneras, y dispersó múltiples astillas de su autoimagen en prólogos, en reportajes, y quizá en algunos personajes memorables de sus ficciones, como el incorpóreo y patético y triunfante «Pierre Ménard». Siguiendo con esa idea, entonces, creo que en esos pasajes a veces dispersos y heterogéneos en que un escritor va, medio a tientas, diseminando fragmentos de su autoimagen como un «modelo para armar», se pone en juego mucho más que una mera proyección narcisista: en ellos es posible leer cómo el escritor representa, en la dimensión simbólica, sus conflictos con el campo literario, el lugar que piensa para sí en la literatura y en la sociedad, su relación con el público y con sus pares, su ideología literaria, su relación con la lengua y también su ética de la escritura. Me parece, además, que es posible postular que en sus lecturas de otros escritores los escritores se leen, frecuentemente, a sí mismos. Si esta postulación fuera acertada, podríamos pensar ese conjunto de ensayos sobre escritores que mencioné al principio como un vasto espejo roto, en algunos de cuyos fragmentos es dable percibir, como en aquel momento mágico de Bouvard y Pécuchet, «al soñador soñándose a sí mismo», a Borges leyéndose a sí mismo en Flaubert, en Hawthorne, o en Lugones; el momento, en fin, en que Flaubert, en que Swinburne, en que Groussac, son, por un instante, Borges.

Voy a tomar unos pocos de esos fragmentos para tratar de justificar esta idea. Dije que el Carriego podía leerse como un exorcismo del fantasma del precursor. Adanes, Homeros, primeros, inventores, son calificativos frecuentes en los ensayos de Borges sobre escritores, junto con la figura de precursor que los recorre, desde los más tempranos. En «El tamaño de mi esperanza» escribe sobre Quevedo: «No diré que don Francisco fue un precursor, pues don Francisco era todo un hombre y no una corazonada para otros venideros, ni un proyecto para después». En «La poesía gauchesca» escribe sobre Hidalgo que su «paradójica gloria» radica, como la de todo precursor, en la descendencia poética que lo supera y que lo hace vivir. De Ascasubi, escribe que fue considerado un «precursor borroso » de Hernández, un «mero borrador». De Whitman, escribe con ironía que los franceses, incapaces de conocerlo, lo convirtieron en precursor de los muchos inventores del verso libre. Esta cadena a veces contradictoria de la figura del precursor que recorre los textos de Borges tiene su culminación brillante en uno de sus ensayos más célebres: «Kafka y sus precursores». Allí se condensa y se extrema una idea que ya estaba presente en el ensayo sobre Hawthorne, y que dice así: «Un gran escritor crea a sus precursores. Los crea, y de algún modo los justifica. Así, qué hubiera sido de Marlowe sin Shakespeare».

En la persistencia de ese tema no puedo dejar de leer una clave secreta del Carriego: Borges creando a su precursor. Y no puedo dejar de parafrasear su pregunta: ¿qué sería de Carriego sin Borges? Creo que podemos conjeturar que en esa insistencia se inscribe, simbólicamente, la búsqueda del lugar propio y el deseo de librarse a sí mismo de ese melancólico encasillamiento del precursor. Como si Borges dijera: «Escribo de guapos y de orillas. Soy el Homero de estos temas. El Homero, el Adán, el fundador, pero no el precursor: eso fue, borrosamente, Carriego».

Dije que tomaría sólo unos pocos fragmentos. Hay uno, que pertenece a «Flaubert y su destino ejemplar», que no desarrollaré aquí por la extensión y la complejidad de las cuestiones que encierra, pero que no quiero dejar de mencionar porque me parece central para percibir la presencia de interrogantes que son casi obsesiones de Borges. Una de esas obsesiones se refiere a las figuras posibles en que se encarna el hombre de letras. «Flaubert», escribe Borges, «fue el primer Adán de una especie nueva: la del hombre de letras como sacerdote, como asceta y casi como mártir». La otra remite a la confusión entre el escritor como hombre de letras y el escritor como leyenda o como personaje creado —y devorado— por su propia obra: «el Flaubert que agonizó para producir una obra avara y preciosa es, exactamente, el de la leyenda, y (si los cuatro volúmenes de su correspondencia no nos engañan) también el de la historia». Los ecos de estas cuestiones resuenan, sin ir más lejos, en el Carriego, en los ensayos sobre Whitman y, de manera ejemplar, en Borges y yo.

Por último, quiero citar dos pasajes puntuales. El primero se desdobla así: en 1932, en el prólogo de Discusión, uno de esos textos de inflexión autobiográfica con que solía prologar o epilogar sus libros, Borges consignó una frase que se ha hecho famosa entre sus lectores: «Vida y muerte le han faltado a mi vida». En 1933, publicó en Sur un brevísimo artículo sobre Swinburne, que termina retomando esa frase: «Vida y muerte le han faltado a su vida, parecen decir todos». Aquí, Swinburne es Borges, y Borges, creo yo, completa secretamente la frase como para sí cuando agrega: «Olvidan su opulencia intelectual: su lúcida invención y afinación de melodías verbales». Este nuevo contexto proyecta sobre aquella frase un orgulloso sentido y hace tambalear las habituales lecturas que la reducen a una melancólica efusión sentimental.

El segundo pasaje es de 1938 y pertenece a «Leopoldo Lugones», un artículo también brevísimo y también publicado en Sur cuando la muerte de Lugones. Las relaciones de Borges con Lugones merecen, como sabemos, una nota aparte; en este artículo dice: «Lo esencial en Lugones era la forma. Sus razones casi nunca tenían razón. Sus adjetivos y metáforas, casi siempre». En la cita podemos entrever una polémica e inquietante clave de lectura: si allí Lugones es Borges, Borges estaría regalando a sus detractores, populistas o de izquierda, el más inmejorable de los blancos. Y aun quienes no somos sus detractores podríamos convenir en que muchas veces sus razones no tuvieron razón.

Dije antes mi temor de que la idea que animaba este desparejo acercamiento a Borges estuviera ya contenida en Borges. Quizá esta conocida cita lo confirme:

María Teresa Gramuglio

María Teresa Gramuglio

Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los anos puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara.

Con esto concluyo, pero quisiera agregar, como posdata, una cuestión que está fuera del tema.

Me han parecido alarmantes la mezquindad y la torpeza que algunos representantes de sectores públicos y culturales manifestaron ante la muerte de Borges. Ese hecho me lleva a proponer una última cita que tal vez parecerá de pura retórica, y que seguramente sonará muy mal en oídos patrioteros. Borges, que no era nada patriotero, escribió que Walt Whitman es «un abreviado símbolo de su patria». Creo que Borges es algo así como lo que él escribió de Whitman: uno de nuestros símbolos; no el único, seguramente, pero sí uno de los pocos símbolos en que sería deseable que nos reconociéramos los argentinos.

1 Evaristo Carriego, Gleizer, Buenos Aires, 193o. Recogido en Obras completas, Emecé, Buenos Aires, 1974.

2 El tamaño de mi esperanza, Proa, Buenos Aires, 1926.

3 Discusión, Gleizer, Buenos Aires, 1932. Recogido en Obras completas, op. cit.