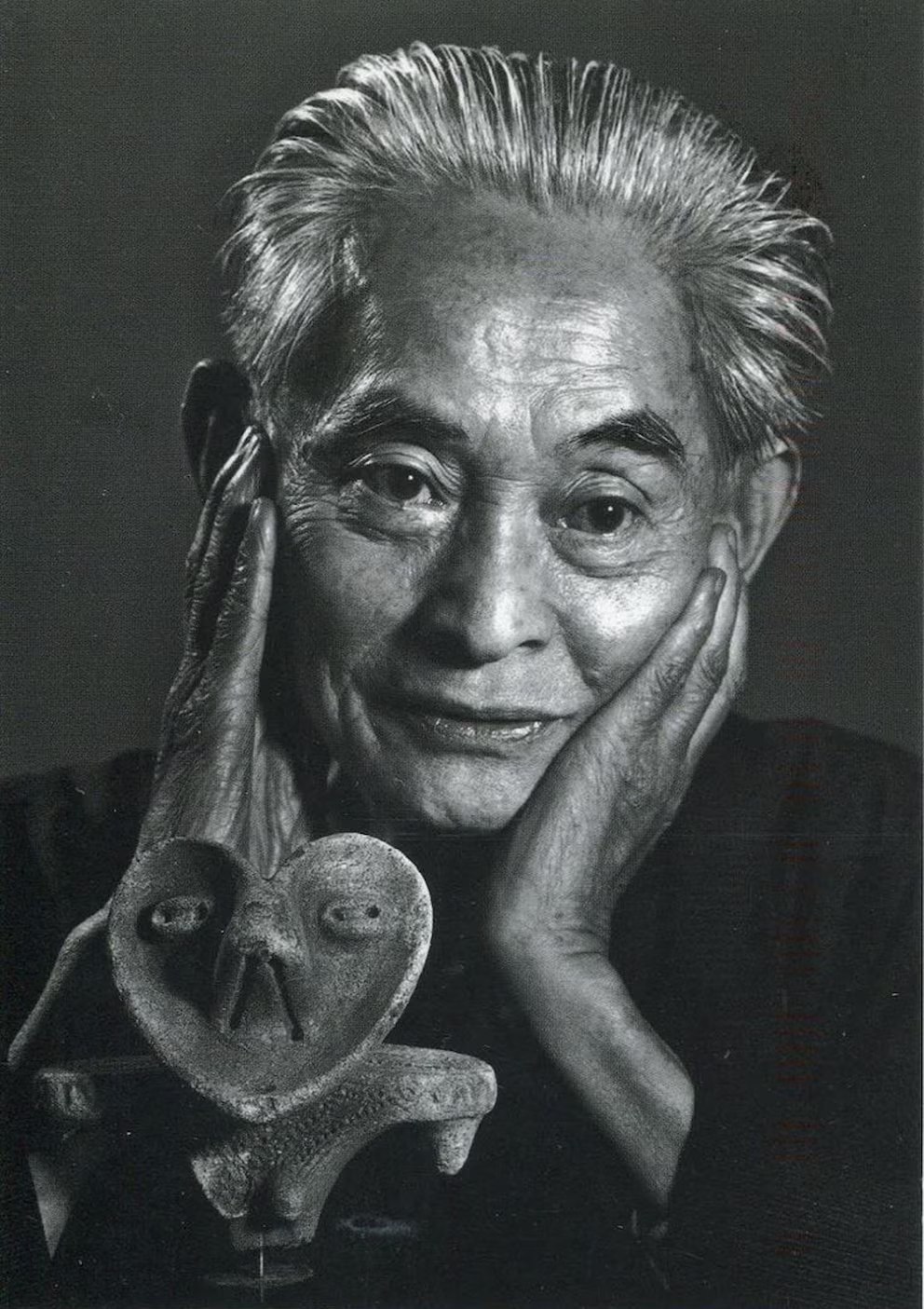

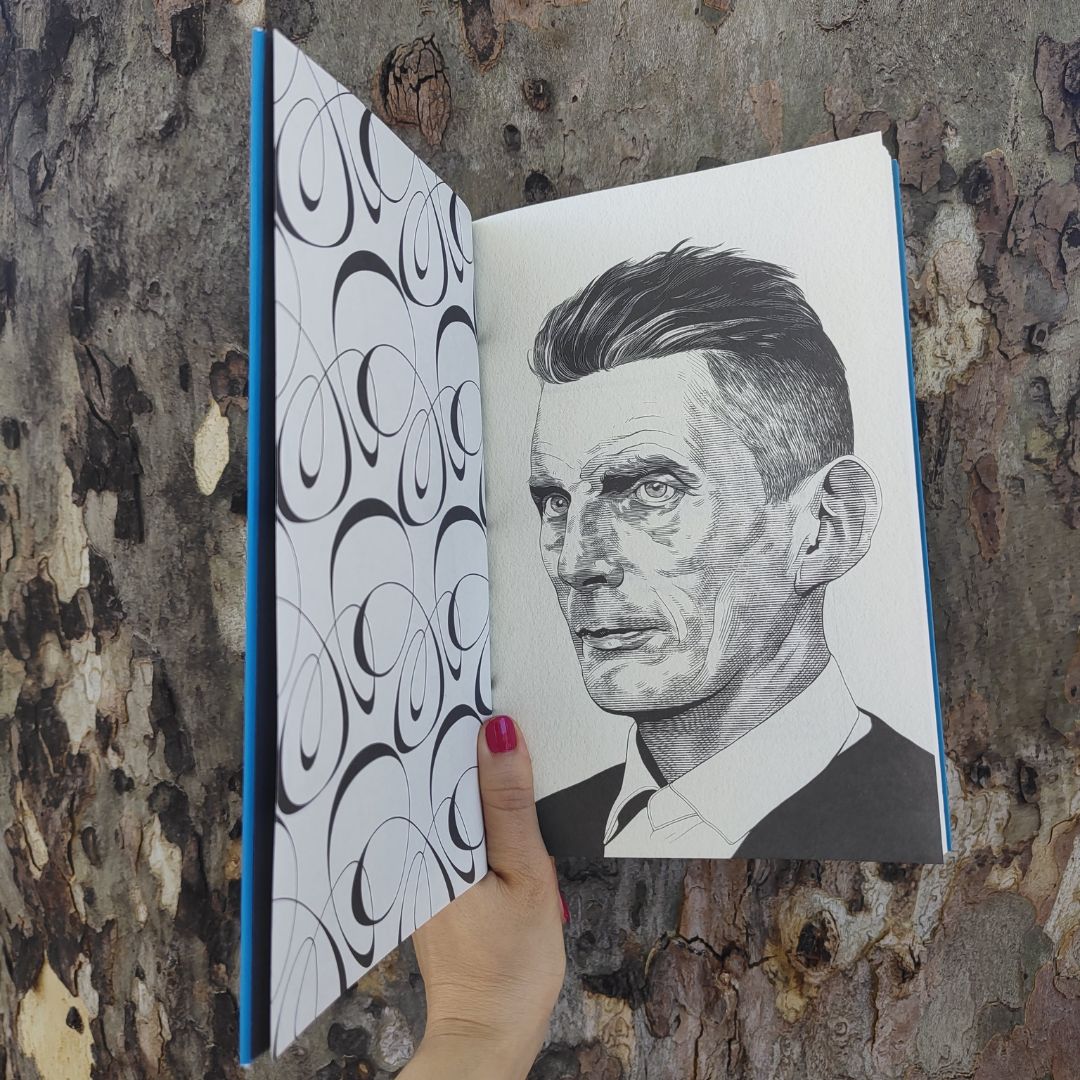

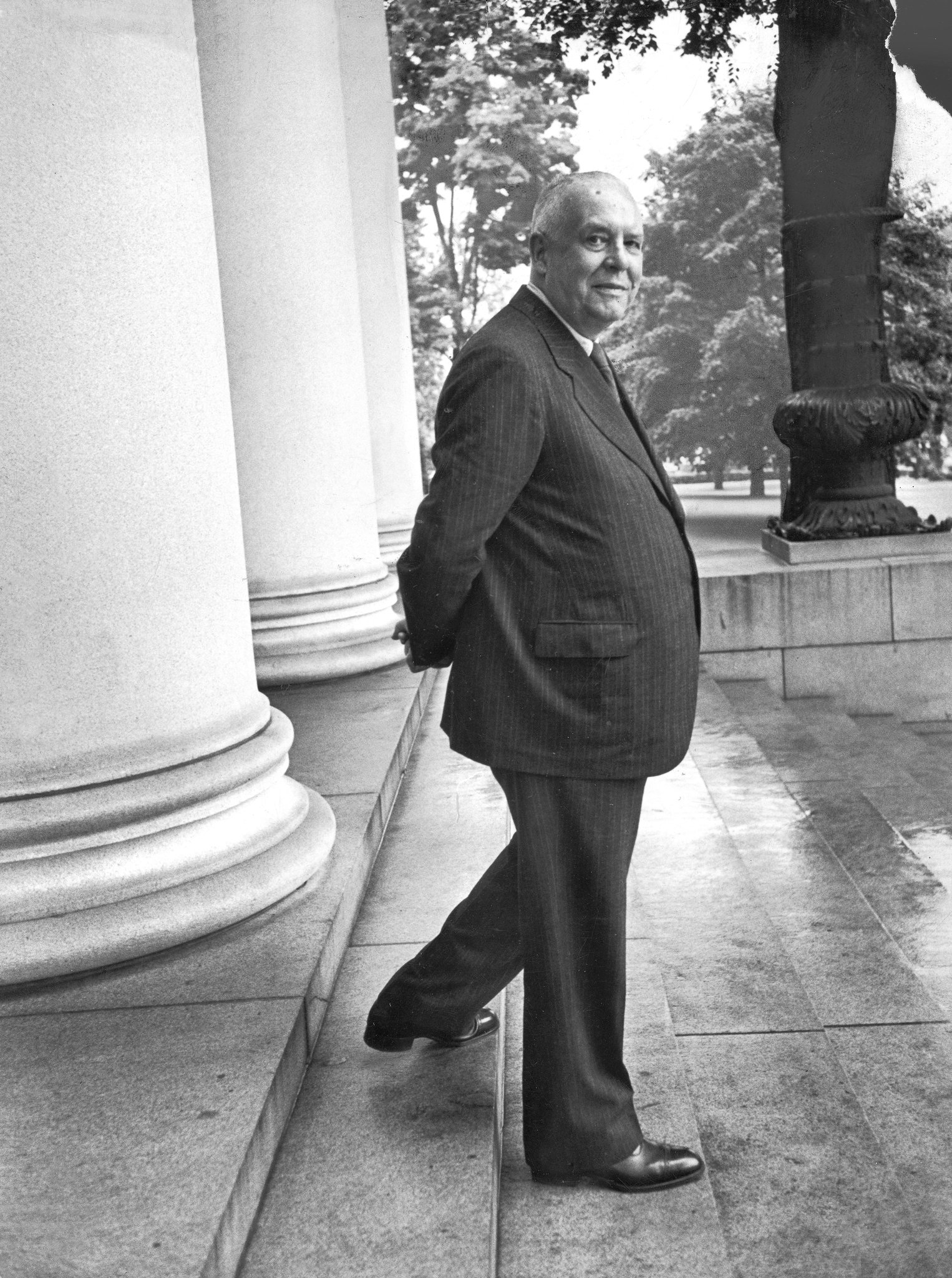

El regreso a Giannuzzi: un perfil de Fabián Casas

Miércoles 05 de junio de 2024

Se cumple el centenario del nacimiento de Joaquín O. Giannuzzi y Fondo de Cultura reúne en un solo tomo sus libros y renueva la versión con este prólogo de Fabián Casas.

Por Fabián Casas

¿Por qué no? Tiene 8 años y en la escuela de su barrio —una escuela pública que queda cerca del conventillo donde nació y donde vive con sus padres, italianos— unas maestras preparan un acto escolar y se le asigna a él que recite de memoria un poema de Gustavo Adolfo Bécquer, que empieza así: “Del salón en el ángulo oscuro…”. Lo aprende de memoria durante varios días y camina nervioso hasta el lugar donde le dijeron que se tenía que parar en el patio escolar, para dar un paso adelante y recitar.

Antes de él canta un coro —le explicaron el guion— y después recita una breve oda la chica que a él le gusta en secreto. ¿De quién era la oda? Pasaron los años y no puede recordar quién era el autor o la autora del poema que salió de esa boca genial. Y después viene él. Ahora. Tiene la espalda del delantal mojada por los nervios. Se escucha recitar, es como si hubiera logrado el distanciamiento brechtiano que tanto le va a intrigar en el futuro, y parece estar salido de su cuerpo y poder mirarse y escuchar recitar el poema de Bécquer. Cuando termina hay un aplauso cerrado, general.

Las maestras lo felicitan, la chica que leyó la oda, a su lado, le da un beso.

Acaba de descubrir el superpoder que puede dar la poesía. Un superpoder invisible, que no sirve para nada pero que una vez que lo probás, se vuelve adictivo.

Pasan varios años, estamos en 1949 y se publica una antología de poesía para la colección El Ciervo en el Arroyo, Poesía argentina (1940-1949).

Este libro intenta dar cuenta de lo que se va a llamar la generación del cuarenta, una generación propensa a lo elegíaco y a los usos del tú, ti, nada de voseo o de lenguaje coloquial. Joaquín Giannuzzi es antologado acá como uno de los más nuevos. Hay ya en esta antología ciertos rasgos que van a permanecer en sus poemas, la forma de observar los objetos, cierto lirismo agrio o en mal estado, toques de pimienta schopenhaueriana para “picantear” la vida feliz que más tarde va a proponer Palito Ortega. Si bien Giannuzzi es un poeta extraño para la antología, todavía no es lo suficientemente poderoso para marcar una poesía propia, singular. Sin embargo, a diferencia de muchos otros poetas que cambian radicalmente desde sus comienzos (por ejemplo Alberto Girri, quien a partir del libro El ojo pasa del lirismo de “Tú, Delfina”, un poema dedicado a su madre, a escribir como un robot genial en contra de la idea del Yo). Giannuzzi parece ser —más allá de los aciertos y errores de sus primeros poemas— un poeta que nació hecho. Es decir que, a lo largo de su trayectoria, va a atravesar la “época” de los cincuenta, los sesenta y llegar a todo lo que da en los noventa, poco antes de su muerte, con una forma espléndida y monótona de escribir poesía. Una poesía que logra sobrevivir bajo el hielo, mientras arriba, en la superficie, se suceden las modas: neorromanticismo, realismo sucio, neobarroco, hip hop, trash, lo que sea. Si uno agarra un hacha y golpea el piso helado, abajo, bien conservada en las profundidades heladas del inconsciente, está la obra genial de Joaquín O. Giannuzzi que esta nueva edición vuelve a poner en escena.

En el invierno de 1986 se produjo un suceso extraordinario en el ámbito de la cultura argentina. Algunas calles de la Capital Federal aparecieron empapeladas con un cartel que decía: “Basta de prosa”. ¿Qué mierda era eso? Un grupo de gente que escribía poesía, pero que también se ganaba la vida como periodistas y traductores, se había juntado para publicar una revista trimestral que se llamó Diario de Poesía. Hasta ese entonces habían existido revistas que representaban a grupos poéticos con sus respectivos manifiestos, eran revistas de poco tiraje que publicaban lo que les era afín estéticamente. El Diario de Poesía era diferente. Tenía el formato de un tabloide, titulaba con punch, tomaba la velocidad informativa del periodismo y la verticalidad especulativa de los ensayos. Había reportajes a poetas, fotos de una mujer desnuda en la tapa (las memorias de Kiki de Montparnasse) y cada número incluía un dossier. En el número uno, este dossier estaba dedicado a Juan L. Ortiz. A diferencia de las revistas literarias que se vendían —si es que se vendían— en las librerías o de mano en mano, el Diario se vendía en los kioscos. Fue un boom. Así es como empieza la poesía moderna en Argentina, no con un sollozo sino con un boom. Se agotó la primera edición y tuvieron que reimprimir. En el staff de la revista convivían poetas de diferentes orientaciones, y una de las cualidades era que no se privilegiaba una estética, sino que se difundían todas y se armaban polémicas en torno a los poetas y las poéticas.

Esa era una regla que traían del periodismo: si habla alguien, hay que conseguir que hable también el que lo contradice, para que el lector saque sus propias conclusiones. A través del diario mucha gente se enteró de que Juan Gelman estaba vivo y vivía en París, que Juana Bigniozzi no solo era la traductora de algunos libros sobre pintura sino que escribía poemas geniales (“Mujer de cierto orden”) y que Marianne Moore era una poeta inteligible gracias a las traducciones de Mirta Rosemberg y Daniel Samoilovich. Un grupo importante de los que hacían el Diario (Daniel García Helder, Jorge Fondebrider y Martín Prieto) venía peinando la historia de la poesía a contrapelo y apreciaba enormemente la poesía de Joaquín Giannuzzi; tanto es así que en los primeros números le dedicaron un reportaje y una antología breve de poemas, y en el número 30, en el invierno de 1994, un dossier consagratorio. García Helder, en ese momento, escribía: “El presente dossier no pretende paliar la relativa indiferencia que manifiesta, con respecto a ella, la crítica universitaria, la crítica de los medios masivos y la crítica escrita en general […] lo que se pretende es poner la obra de Giannuzzi en el centro de una discusión y no de un pedestal”.

Como planteó Martin Heidegger siguiendo las especulaciones fenomenológicas de Edmund Husserl, a quien le dedicó El ser y el tiempo, el ser-ahí no está en el mundo de la misma manera en que se presentan los objetos. Los objetos aparecen ante nuestra conciencia aun antes de darnos cuenta de quiénes somos. Uno de esos grandes comienzos fenomenológicos está en las primeras páginas de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust (recomiendo la traducción de Estela Canto). Junto con Marcel uno sale del sueño y empieza, antes de tener un yo, a construirse de miles de sensaciones que hacen que termine glosando: esta es una pieza, esta es una cama, la consciencia que las estructura soy yo. La poesía de Joaquín Giannuzzi siempre tendió a esa estructura fenomenológica: hay un objeto (un racimo de uvas, un sapo, un trapo viejo en la cocina, una corbata) y hay un yo que trata de apresarlos y en torno a ellos sacar ciertas conclusiones. Al igual que los miembros del Diario de Poesía, Giannuzzi se ganó la vida como periodista y trajo de ese métier cierta estructura formal para elaborar sus poemas. Se desarrolla una escena, se piensa algo sobre esa escena, se termina un poema con cierta eficacia conclusiva. Pero a diferencia del periodismo que siempre responde, los poemas de Giannuzzi, aunque parezcan llegar a una conclusión, nos dejan un gusto agridulce en la boca, porque están en estado de pregunta. Por ejemplo ese poema que termina con una frase definitiva: “Porque hay algo en uno que no encaja en nada”. Es una afirmación, claro, pero tan abierta que hace posible que muchos lectores puedan meter ahí su propia experiencia. ¿Qué es lo que hay en uno que no encaja en nada?

Joaquín Giannuzzi era un gran lector de Pascal. Hay una frase de este que siempre recordaba: puesto que la verdadera naturaleza se ha perdido, todo puede ser naturaleza. Él buscaba que sus poemas se leyeran de un tirón, sin ripios ni complejidades vanguardistas, hay una música que se percibe mientras escuchamos el ruido de fondo de su especulación: no es tango, no es rock sinfónico: son apenas cuatro acordes repetidos más cercanos al punk, si es que tomamos al punk en su lado más luminoso: podés hacer poesía con lo que ves mientras caminás por tu casa, no necesitás ser un pequeño dios —como decía Apollinaire— para escribir un poema. Los motivos están en cualquier lado, solo basta estar en estado de disponibilidad para que no pasen de largo y puedas captarlos, así como William Carlos Williams captó el momento cinético que se produce entre una carretilla roja húmeda por la lluvia y unos pollitos blancos que están al lado.

Hoy mismo podés empezar a escribir poesía. Por ejemplo si te toca salir a sacar la basura. Giannuzzi lo hizo en su poema “Basuras al amanecer”:

Esta madrugada, en la calle dominado por una especie de curiosidad sociológica hurgué con un palo en el mundo surrealista de algunos tachos de basura.

Comprobé que las cosas no mueren sino que son asesinadas.

Vi ultrajados papeles, cáscaras de frutas, vidrios de color inédito, extraños y atormentados metales, trapos, huesos, polvo, sustancias inexplicables que rechazó la vida. Me llamó la atención el torso de una muñeca con una mancha oscura, una especie de muerte en un campo rosado.

Parece que la cultura consiste en martirizar a fondo la materia y empujarla a lo largo de un intestino implacable.

Hasta consuela pensar que ni el mismo excremento puede ser obligado a abandonar el planeta.

Acá está todo Giannuzzi. Un sujeto que sale en una situación cotidiana a tirar la basura, se queda mirando lo que observa, saca una conclusión:

“Hasta consuela pensar que ni el mismo excremento / puede ser obligado a abandonar el planeta”. Pero hay mucho más. Por ejemplo, el verso genial cuando ve el torso de la muñeca y transmite al lector algo casi inasible pero perfecto: “Una especie de muerte en un campo rosado”. ¿Qué es eso? Y más: si bien en el final el poema habla de cierto consuelo, eso no impide que pensemos que lo que está observando el poeta —y nosotros junto a él— es la implacable maquinaria del capitalismo salvaje. No hay afuera del Mercado. Por eso “Mercado libre” es una tautología. Lo único libre es el Mercado y todos los demás somos esclavos, como decía Spinoza, esclavos que luchan con uñas y dientes por permanecer en su esclavitud. Sin embargo, el hecho de escribir y leer poemas es un acto de afirmación. Una felicidad difícil de traducir para quien no esté “en la pomada”, una frase que se decía en mi infancia y que me divierte mucho. Te pueden pasar cosas geniales y reflexionar sobre ellas (como en el poema de Giannuzzi: “Vacaciones junto a una ventana”) o cosas graves, un infarto, por ejemplo, y recuperarte escribiendo un poema que empieza de esta manera magistral: “Por alguna razón, al anochecer / mi corazón late como una ametralladora. / El cardiólogo me ha dicho: / controle su vida emocional”. O podés reírte de estar en un velatorio y no ser el muerto y empezar un poema así: “Después del muerto / quien lo pasa mejor en el velorio / es sin duda la mosca”.

Poesía prosaica que viene de estudiar a los grandes maestros de la prosa, como Gustave Flaubert, Joseph Conrad y Henry James —maestros a los que también les robó T. S. Eliot—. Hermano de Eugenio Montale en el uso del correlato objetivo —y no tanto de la oscuridad hermética—, Giannuzzi solía recitar, mientras caminaba por su casa del barrio de Once, un poema de William B. Yeats que le gustaba mucho, “El Segundo Advenimiento”. Le gustaba esa parte en la que el poeta decía que el mundo se fue tan a la mierda que el halcón desde el cielo ya no puede oír a su halconero. Yo creo que hay muchas personas que hoy están tratando de aguzar el oído, a pesar de las noticias graves que llegan desde los celulares insomnes y los aparatos de comunicación. Personas que aún buscan la redención al apoyar la cabeza en la almohada junto a sus parejas y soñar un mundo mejor, más hospitalario, una nueva época.