Mingus el ardiente

Un cuento de Laura Ortiz Gómez

Miércoles 12 de enero de 2022

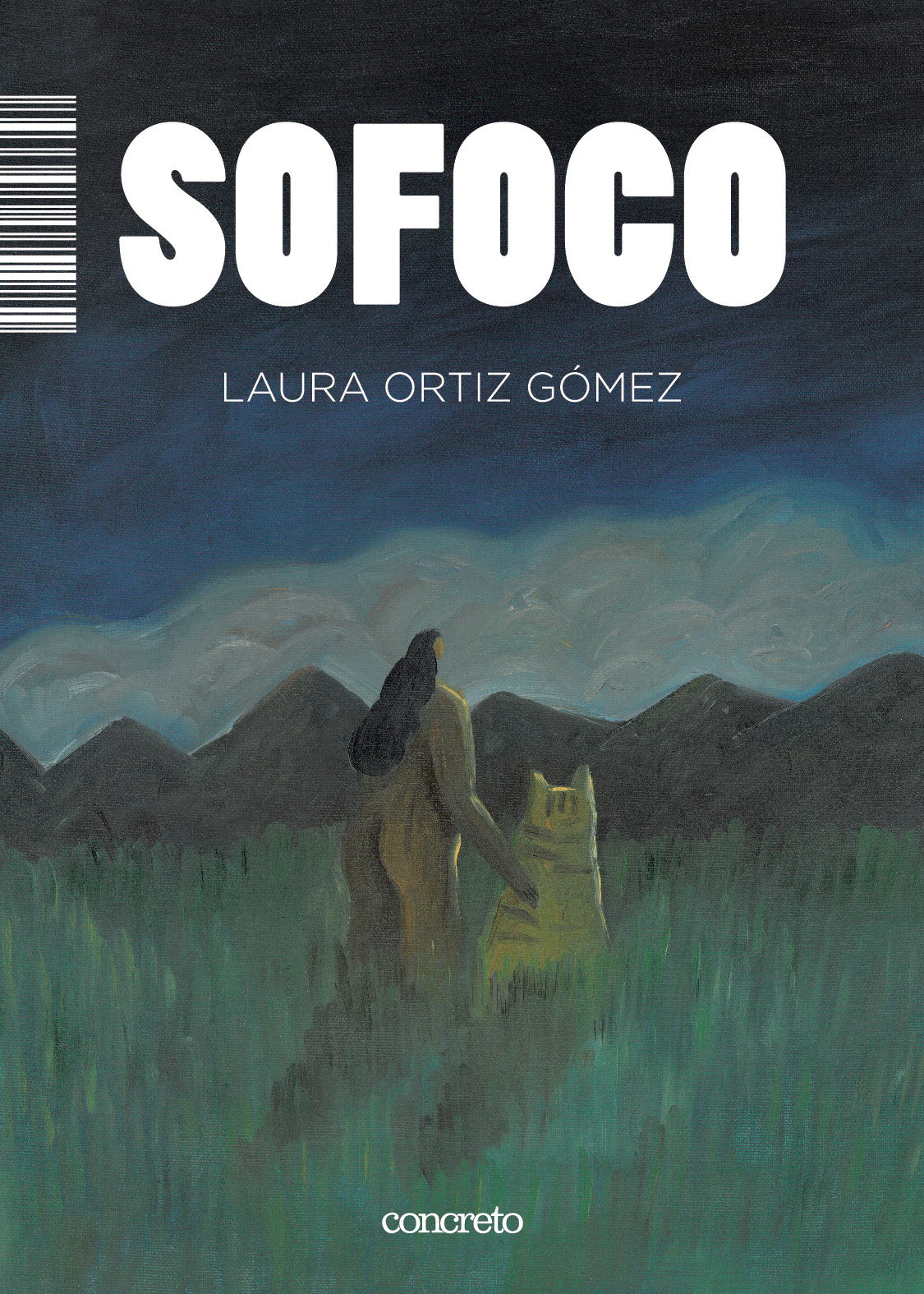

Laura Ortiz Gómez nació en Bogotá, Colombia, en 1986. Sofoco es su primer libro de cuentos y ganó el Premio Nacional de Narrativa Elisa Mújica, en el año 2020. Compartimos uno de sus cuentos, gentileza de Editorial Concreto.

Por Laura Ortiz Gómez. Foto de Catalina Bartolomé.

El día de la crecida del arroyo, Kayin reparó por primera vez en el rubio. Ese blanquito de pelo amarillo y carita de abando nado. Los vecinos arrastraban sus botas de caucho por los ríos de barro. Los niños hacían guerras de agua, los balones chapoteaban en la tierra húmeda, y los gallos aleteaban desde las ventanas y los techos.

Kayin caminaba con esfuerzo por el barrizal, traía al hombro un costal de yuca y coco para que su madre cocinara los enyucados, las panelitas de leche y las alegrías. Venía sudando y maldiciendo. La humedad, el cacareo, el olor ácido de la tierra lo traían triste. Le enfurecía la contradicción de la miseria. La leyenda de San Basilio de Palenque como el primer pueblo de esclavos libres de América y ver a su madre salir, de madrugada, con una ponchera en la cabeza para vender dulces a los blancos turistas en Cartagena. Libres un carajo.

Al pasar por la plaza, vio al rubio sentado bajo la estatua de Benkos Biohó. Tenía una enorme mochila verde desteñida y la piel roja en la nariz y los pómulos. Ojitos de ternero, ojitos de viajero buscando alojamiento gratis. Sudaba. La gente iba a su lado sin verlo. Otro gringo más, pero con cara de gringo pobre. Los palenqueros ya estaban hartos de recoger yanquis, darles comida, aparecer en sus documentales independientes y nunca más saber de ellos. En cada casa de Palenque se arrumaban papeles viejos con números de teléfono en Bélgica, correos electrónicos, direcciones web. Recelaban sobre todo de los viajeros de mochila, que no traían dólares y se bañaban todos los días gastando, sin ninguna vergüenza, el barril familiar de agua lluvia. Que insis tían en bailar con las mujeres jóvenes, moviendo las caderas con insipidez y arritmia. Kayin, sin embargo, sintió lástima por el gringo. Llegaste tarde a la fiesta, papá, pensó, mientras pasaba de largo. Volteó la cabeza al caminar y le vio cara de gato triste. La mismísima cara del gato triste que hace muchos años Kayin había llevado a su casa.

Después de la siesta, Kayin salió a caminar el pueblo. Encontró al rubiecito jugando fútbol con algunos jóvenes. Seguía teniendo carita de ternero. Seguía rojo y pateaba el balón con sus chanclas embarradas. La gente soltaba risitas, le gritaban:

—¡Arriba, Messi! —Y remataban el chiste en lengua criolla palenquera.

Era triste verlo, con su cuerpo escuálido, jugarse la hombría y la dignidad en este pueblo de negros monumentales, calientes y fornidos. El rubio seguía con una determinación animal. Corría en chanclas, gambeteaba con desespero. De repente hizo un gol bestial. Un gol agónico y se acabó el partido. Los muchachos le tocaron el hombro y se fueron. El rubio volvió a quedar muy solo junto con su enorme mochila, verde desteñida. Rojo como un camarón, hiperventilaba. Le caían goterones de sudor como lágrimas. Kayin se acercó. Le habló con un inglés magullado. El rubio salió por un momento de su trance de gato y lo miró a los ojos. Eran ojos de ternero que sonríe. Un filamento triste. El rubio tenía mirada de telaraña. Por fin le respondió en español.

—Me llamo Bruno Bahl.

Kayin se pasmó, el rubiecito era argentino.

—Por eso te gritaban Messi.

Respondió con un fulgorcito en su mirada y bajando la cabeza.

Lo llevó directo a su casa. Le permitió sacar una carpa azul y desteñida y ponerla en el patio junto a la huerta. Le cocinó plátano maduro con fríjoles y como postre, en un plato pequeño, enyucados, panelitas de leche y alegrías. Trajo también una hamaca, que colgó junto a la suya. Una hamaca fucsia, firme, entre dos platanales erectos. Bruno lo miraba hacer con una quietud cercana al agradecimiento y devoró sin quitarle la mirada. Kayin pensó que este hombre tenía algo así como una animalidad tierna. Una bestia, dulce adentro.

En las tardes letárgicas de San Basilio, se acostaban lado a lado en las hamacas plataneras y se contaban, de a trozos, la vida. Bruno aprendió que Kayin era el único hijo varón de un afamado tamborero muerto. Todos en Palenque esperaban que tomara el trono del tambor. Kayin era un buen percusionista, pero no le gustaba mostrar los dientes, medir su honor o el tamaño de su pene. Era tímido. Su ritmo era perfecto, sincrónico, como un metrónomo y eso generaba cierta desconfianza en las mujeres de San Basilio. Se sabe que un ritmo perfecto da cierto sabor inhumano al coito. Así, Kayin no tenía banda, ni novia, ni prestigio. Era el hijo sombra de un rey muerto.

Kayin supo que Bruno era el hijo menor de un inmigrante alemán y una mujer argentina que a su vez era hija de inmigrantes alemanes. Sus tres hermanas mayores eran profesionales en distintas áreas de la ciencia. Las Bahl: la cirujana, la bacterióloga y la bioquímica, todas con sus hijos rubios, sus casas prístinas de barrio cerrado y sus maridos acartonados. Bruno, por su parte, no había terminado ninguna carrera, sabía un poco de letras, de antropología y de teatro. Llevaba para todos lados su saxo soprano. Bruno, el músico aficionado, siempre generaba cierto desfase en su tribu. Las emociones caóticas y tropicales se le arremolinaban en la mesa del almuerzo y terminaba haciendo chistes incomprensibles. Le encantaba el absurdo, la contradicción, la improvisación. Era como una cáscara de mango, colorida y chirriante dentro del mecanismo preciso de un reloj. Bruno era una vergüenza, una turbación genética. De chiquito, fantaseaba con que su padre era un hermoso sonero negro en Cuba. En la adolescencia se sabía hijo espiritual de Coltrane. A sus treinta, empacó la carpa azul desteñida en la mochila verde y emprendió su épico viaje al Caribe. Y ahí estaba, hamacándose junto a Kayin, frente al tedio natural de San Basilio.

Cuando terminaron de contarse sus historias, volvieron las lluvias. Con ellas, el aburrimiento y el vaho verde. Kayin comenzó a envidiar a Bruno en secreto. Su descuido se parecía a la libertad. Agarrar la maleta e irse. Dejar el mundo como si nada. A Bruno le parecía que Kayin era un adonis negro. Un titán, heredero del sonido primordial. Un percusionista ancestral y exacto, como una pieza africana de ingeniería. Bruno lo admiraba, con un ímpetu recalcitrante muy parecido a la envidia o al deseo.

Al tercer día de lluvia, cuando el arroyo amenazaba con crecerse otra vez, Bruno rompió el hielo. Sacó el saxo. Kayin lo miró pudoroso. Acomodó la boquilla, sopló generando un sonido seco y tocó algunas notas en falso. El saxo se veía como una iguana de oro, una iguana planetaria. Una posible máquina del tiempo, un animal temido y esperado. Se soltó de pronto el animal y lo inundó todo. En el pueblo pensaron que se les venía encima la voz del río. Así fue como Kayin conoció el jazz, borbotón de sonido y una trompa metálica con botones. A Bruno le gustó verlo así, embobado como un niño. Un niño titán.

Al quinto día de lluvia ya tocaban juntos. Armonías de Coltrane sobre ritmos de bullerengue sentado. Solos de Jane Ira Bloom sobre una champeta lenta. Algo que se amalgamaba. Algo triste como El Sexteto Tabalá y Miles Davis en un entierro. Algo muy de todas formas negro. La gente, curiosa y reticente, se paseaba con sombrilla bajo el aguacero para oír a este ensamble de hombres raros. Nunca San Basilio pareció tan triste y lindo. A la gente le agarraba la melancolía y decía cosas idiotas como de turista: qué linda la lluvia, qué verde la montaña cuando cae agua y qué oloroso el mango. Obviedades de burgueses. Los tamboreros viejos sentenciaron que Kayin era una vergüenza para la tradición palenquera. Y soltaron el rumor de que Kayin tocaba música de cachacos. Cuando dejó de llover, Bruno y Kayin salieron a caminar por el pueblo y descubrieron que el chisme ya había escalado hasta el punto en que decían que eran novios. Los bautizaron los novios de la corneta.

Kayin se alteró. La habladuría le recordaba sus años tristes en la escuela. Siempre fue el niño marica. El niño tímido que toca el tambor como robot sin sentimiento. En el vacío de su ritmo perfecto, habitaba una tristeza inmensa y un milagro diminuto. Volvió a la casa y tras varias horas de silencio, le dijo a Bruno:

—Bueno, rubio. Yo voy a seguirle el ejemplo. Me voy. Ya no me mamo a San Basilio.

—Vos te venís conmigo a Buenos Aires —le respondió Bruno el arrebatado.

Llegaron en verano. A la ciudad perfecta en el momento preciso. Toda hinchada y suelta como el tronco del palo de borracho, pero espinosa. Bruno le alquiló un pequeño departamento en San Telmo, a pocas cuadras del suyo. Ya no compartirían la comida ni el baño ni el ronquido, pero Kayin reconoció que era la manera en la que el rubio le retornaba su hospitalidad.

Los primeros días Kayin se dedicó a vagabundear bajo el sol, mientras Bruno visitaba bares con una grabación casera, buscando lugares para tocar. Kayin caminaba sintiendo la ligereza de no cargar bultos de yuca por el barro. Bruno no tardó mucho en conseguir un buen espacio, pues las rubias hermanitas Bahl eran amigas del dueño del Bebop club, un lugar pretencioso y con encanto, especializado en jazz.

La tarde antes del concierto, Kayin se aventuró en su caminata más allá del barrio. Tomó Perú desde Caseros hasta Corrientes. La multitud de caras en la peatonal se le vino encima como un alud. Rostros senegaleses, chinos, italianos, españoles, indíge nas y judíos. La biodiversidad humana. Kayin sintió que se internaba en la montaña. Tanta vida, tantos sonidos. La música que contiene al caos y el caos que contiene a la música. Sintió la luminosidad del anonimato. Se vio alto, mirando desde sus zancos caribeños el turbión de la ciudad.

Atardecía cuando llegó a Corrientes. A su izquierda el ocaso caía sobre el Obelisco. El gran falo penetraba la tarde. Ese faro, ese pene, ese monje blanco entrando en la espesura aparente de las nubes. La carnosidad de papaya que recibe lo seminal de la vida. Sintió su propio falo como un metrónomo. Vivo.

Regresó por la misma calle. Mientras terminaba de oscurecer, esperó a Bruno en la esquina de Perú y Moreno. El rubio apareció en el mismo instante en que se iluminó el tendido eléctrico.

Caminaron juntos el par de cuadras hasta el club. En un gesto tan fraterno como sensual, Bruno le tomó la mano. Kayin, drogado, así como estaba con el concierto, los farolitos y la ciudad, no lo rechazó.

El club se llenó. Tocaron. Tocaron bien, como si estuvieran en el patio de San Basilio. El efecto del ritmo perfecto de Kayin en Buenos Aires era el opuesto. Su metrónomo interior excitaba las caderas de todos los presentes. Sintió cómo las ráfagas del tambor inundaban el club, disolviéndolo todo. Bruno cabalgaba libre sobre el tiempo. Kayin cerró los ojos y vio a un papagayo con una espada láser. Vio ballenas que encallaban en los senos planos de mujeres alargadas, la cara de su madre coronada en flor de plumerillo rosado y caderas de palo borracho. Abrió los ojos para el aplauso.

Esa noche Kayin llevó a una mujer a casa. Una chica tersa que estudiaba música. Ella le habló de un tal Charles Mingus y le abrió el vientre con aguas generosas. Kayin no sintió ninguna torpeza sexual. Su ritmo metronómico la hizo llegar. Un solo de trompeta perfecto. Al día siguiente despertó angustiado. Se había dejado llevar por el impulso de la noche y ahora se sentía atrapado. Temía que la chica tersa quisiera un amor formal a lo palenquero. Estaba ahí rumiando miedos cuando la chica despertó. Despreocupada, preparó un café que tomaron en silencio. Se levantó de pronto, lo besó en la frente y abrió la puerta.

—Chau, Mingus el ardiente. Que sea un éxito tu gira —dijo, mientras la puerta se cerraba con un clac.

Kayin quedó atónito. Entró al sexo casual como quien en tra al jardín perdido.

La magia se repitió en varias ocasiones. El club de jazz renovó la temporada. Kayin tuvo entonces dos shows semanales y encuentros con muchas jóvenes tersas, redondas y despreocupadas. Rápidas. Distantes. Anónimas. Cada noche un matrimonio sagrado, irreversible y pasajero. El dúo cobró una modesta fama en el público especializado. El ritmo de Kayin para la cama y para la música se rumoreaba por las callecitas adoquinadas de San Telmo.

Una mañana inusualmente fría, Kayin salió a comprar fruta. El viento le entumeció los muslos bajo las bermudas. La cotidia nidad del sexo casual se le instalaba como un fastidio pequeño que creció cuando descubrió que las sandías y lo melones es caseaban. Caros y desabridos. Para colmo esa misma semana conoció la ridiculez de los ascensores porteños. Bruno lo había citado en su departamento para firmar no sé qué contratos. Kayin subió al aparato junto con otros vecinos apurados, sin entender del todo que la puerta se abría y cerraba con la mano. Los otros se bajaron en algún piso intermedio. Cuando el ascensor llegó al doceavo piso, Kayin esperó en silencio a que la puerta se abriese. Pasaron veinte minutos en los que oscilaba de la tristeza al pánico. Se vio muy solo, muy extranjero, muy ne gro, muy olvidado. Una aguja de resentimiento le pinchaba las costillas. En tres meses, Bruno no lo había llevado a conocer a su familia. El yunque de rechazo le cayó encima. Lloró en ese ascensor. Un niño caribeño de cinco años.

Cuando logró descifrar el mecanismo del aparato ya llevaba media hora de retraso. Bruno abrió la puerta con la cara lívida de rabia. Le hizo firmar los papeles y lo sacó de su casa, no sin antes regañarlo. Su cara de alemán, mascando ira, le decía:

—Sos cualquiera, chabón. Estamos a punto de lograrlo y vos no hacés el intento. Llegás siempre tarde. Decime, ¿te importa esto?

Kayin reprimió las ganas de llorar. No le contó lo del ascensor, lo de las mujeres pasajeras, ni lo de la sandía. Reprimió también las ganas de reclamar. Tal vez él era el negrito exótico de los enyucados. La atracción del pequeño circo musical de Bruno.

Los días que siguieron se hicieron más fríos. La ropa de Kayin era cada día más inadecuada. A Bruno lo veía cada vez menos, solo en los conciertos. El flemático Bruno, que ahora solo hablaba de plata y de negociar un concierto con un gran teatro. A Kayin le daba lo mismo, pues las sandías, las fresas y los duraznos habían desaparecido de las verdulerías y tenía frío siempre. El concierto prometido le sonaba a ridiculez, a coco vacío. No conseguía hablar con su madre, cada vez que llamaba a la central de teléfonos del pueblo, se caía la conexión.

Dejó de llevar mujeres a su casa. Compró unas mantas y dos pantalones en Once. En el subte, a través del ruido de las vías, pensó que nunca había usado pantalones. Las señoras que se te ñían el pelo de amarillo chamuscado apretaban sus bolsos al verlo. Supo que el mundo se estaba enfriando. Intentó llamar de nuevo a su madre sin conseguirlo. Y por esos días lo asaltó una certeza. El apocalipsis había comenzado. Venía notando que las hojas se caían de los árboles y los gavilanes caracoleros habían desparecido del cielo. Todo se moría alrededor y nadie se daba cuenta. Siguió intentando llamar a su madre, para escuchar el sablazo de un bep bep bep. Así que salió a la calle a juntar cartón, con otros seres de la noche. Lo trajo a casa y cubrió las ventanas. Compró latas y se preparó lentamente para el fin. En medio de los preparativos recibió una llamada. Bruno, el excitado, le hablaba del concierto en el Gran Rex. En ese punto, para Kayin todo lo de afuera era enfermedad y negación. Él era el último hombre cuerdo y moriría con dignidad.

La noche del Gran Rex, Kayin se acostó en su cama a pensar en el mango, en el plátano maduro frito, en la cara de su padre. Se tocó el pene usado y le dio vergüenza o compasión. Se lo acarició con ternura y sintió tristeza de morir así. Estaba alucinando con papagayos y con metralletas cuando entró Bruno de un portazo.

Entró puteando, fuera de sí. Kayin se acurrucó. Se veía diminuto. Frágil. Lloraba sincrónicamente, metronómicamente. Bruno, en medio de los gritos, lo vio pequeñísimo y se impresionó.

—¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Decime, Kayin.

Pronunciando así Kashin, dulcemente. Pegó la boquita a su oído. Kayin le dijo de un golpe todo: que el mundo se estaba aca bando, que las mujeres frías lo consumían, que no podía hablar con su madre, que se cagaba de frío, que lo extrañaba, que no le había presentado a su familia, que era un negro solo. Al acabar la retahíla respiró hondo y le cayeron dos goterones enormes, sincrónicos, por las mejillas. Bruno vio en Kayin su propio desamparo, su propio frío. Le metió la lengua en la boca, un chorro de calor. Kayin se abrazó como garrapata a su torso. Las dos erecciones se tocaron como la unión de dos montañas que se han esperado largo rato. Bruno lo desnudó con cuidado. Sosteniendo su falo con ternura alemana, suscitando un río de nieve tibia. Sacó su propio pene y así, cabeza con cabeza, se tocaba la humedad. Se creó el mundo. Jazz. Son irreconocibles las partes. El caos que contiene la música y la música que contiene al caos. Eyacularon exactamente al mismo tiempo. Se escuchó en la cancha de Boca un grito multitudinario. Afuera llovía.

Kayin se adormiló en los brazos de Bruno. Antes de caer en el sueño le dijo:

—¿El mundo se está acabando? Bruno se rio enternecido.

—No, mi amor, solo es el otoño.